Hohenkrähen

| Hohenkrähen | ||

|---|---|---|

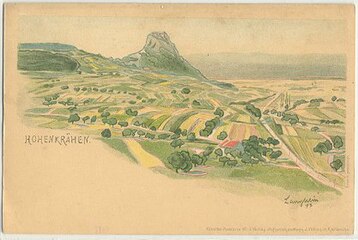

Ansicht von Nordwesten | ||

| Höhe | 636,6 m ü. NHN | |

| Lage | Baden-Württemberg, Deutschland | |

| Gebirge | Hegau | |

| Koordinaten | 47° 47′ 56″ N, 8° 49′ 14″ O | |

|

| ||

| Typ | Quellkuppe | |

| Gestein | Phonolith | |

Der Hohenkrähen („Krayen“) ist ein Berg vulkanischen Ursprungs nördlich von Singen im Hegau, gelegen im Landkreis Konstanz in Baden-Württemberg, Deutschland.

Lage und Umgebung

Der Berg liegt zwischen den Dörfern Duchtlingen, Schlatt unter Krähen und Mühlhausen auf der Gemarkung Duchtlingen der Gemeinde Hilzingen.

Höhe

Der Gipfel des Hohenkrähen befindet sich auf einer Höhe von 636,6 m ü. NHN[1] und ragt als circa 200 Meter hoher Phonolith-Kegel[2], auf dem sich die Burgruine Hohenkrähen befindet, aus der Umgebung heraus. Die wissenschaftliche Erforschung des Hohenkrähenss reicht bis ins späte 18. Jahrhundert zurück.[3] Der Berg bietet eine gute Aussicht nach Nordwesten auf Hohenstoffeln, Mägdeberg und Hohenhewen sowie nach Südosten auf das westliche Bodenseegebiet, den Hohentwiel und bei entsprechendem Wetter bis zu den Alpen.

- Ausblicke vom Hohenkrähen

- Blick von der Burgruine Hohenkrähen nach Nordwesten auf Hohenstoffeln, Mägdeberg und Hohenhewen

- Blick zum Bodensee

- Blick zum Hohentwiel

Geschichte

Durch Einzelfunde lässt sich für den Hohenkrähen eine Besiedlung seit der Jungsteinzeit belegen. Römer – im Hangschutt des Hohenkrähen wurden in den Jahren 1983/84 insgesamt dreizehn römische Münzen aus der Zeit von der ersten Hälfte des 2. bis zur Mitte des 4. Jahrhunderts gefunden[4] – und Alemannen nutzten den Berg als Kultstätte.

Zwischen 1180 und 1190 wird die Errichtung der Burg Hohenkrähen datiert – sie wurde von den Herren von Friedingen errichtet, die ab 1191 auch mit „de Craien“ bezeichnet wurden. Im Dreißigjährigen Krieg wurde die Burg vom Festungskommandanten des Hohentwiel Konrad Widerholt niedergebrannt. Seit diesem Zeitpunkt ist die Burg Hohenkrähen eine Ruine und wird nicht mehr genutzt.

Auch der geologisch interessierte Johann Wolfgang von Goethe hielt seine geologischen Reiseeindrücke zum Hohenkrähen in seinem Tagebuch fest, als er 1797 den Hegau durchreiste.[5]

Nach vielen Besitzerwechseln pachtete die Pfadfinderschaft Grauer Reiter die Ruine ab 1956 von Graf Douglas Freiherr von Reischach.[6] Die Burg Hohenkrähen wird seither als „Jugendburg“ genutzt.

Botanisches

An botanischen Raritäten beherbergt der Phonolithkegel unter anderem folgende Pflanzen: Graues Fingerkraut, Bleicher Schöterich (Erysimum crepidifolium), Berg-Steinkraut, Gefingerter Lerchensporn (Corydalis solida), Finger-Zahnwurz (Dentaria pentaphyllos), Klebriger Salbei (Salvia glutinosa) und Berg-Lauch (Allium senescens). Der Berg war komplett und ist heute noch teilweise mit Lindenwald bedeckt.

Seit 1983 ist der Berg als Naturschutzgebiet „Hohenkrähen“ ausgewiesen.

- Ansichtskarte von 1897

- Der Hohenkrähen um 1900

- Der Hohenkrähen aus Süd-Ost 2006

- Ansicht aus Südwesten, 2024

Siehe auch

Weblinks

Einzelnachweise

- ↑ Karten und Daten des Bundesamtes für Naturschutz (Hinweise)

- ↑ Johannes Baier & Armin Scherzinger (2021): Das Vulkanfeld im Hegau. Aufschluss, 72(2): 58–69.

- ↑ Johannes Baier & Armin Scherzinger (2024): Geohistorische Bemerkungen zum Vulkanfeld im Hegau. Jh. Ges. Naturkde. Württemberg, 180, 277–301.

- ↑ Hans Stather: Hohenkrähen. In: Der römische Hegau, Kapitel „Alphabetischer Fundstellennachweis“, Seite 144f

- ↑ Johannes Baier (2024): Goethes Aufenthalt im „vorschweizerischen“ Hegau. Aufschluss, 75(3): 182–191.

- ↑ schlatt-unter-kraehen.de, abgerufen am 24. August 2023