Potentiostat

Ein Potentiostat ist ein in der Elektrochemie eingesetztes elektrisches Messgerät. Im Prinzip stellt es eine spezielle Bauform eines Regelverstärkers dar, welcher für die Messung über drei Elektroden verfügt:

- eine Arbeitselektrode

- eine hochohmige Referenzelektrode (oder auch Bezugselektrode)

- eine Gegenelektrode.

Alle drei sind im Betrieb mit einem zu untersuchenden galvanischen Element verbunden. Dabei hält der Potentiostat eine elektrische Spannung zwischen der Arbeitselektrode und der Referenzelektrode konstant (daher auch der Name: "statisches Potential"), und zwar über einen elektrischen Strom zwischen der Gegen- und der Arbeitselektrode. Der Potentiostat misst die elektrische Spannung und den elektrischen Strom und gibt die Messwerte aus.[1]

Die Hauptanwendung für Potentiostaten sind Untersuchungen chemischer Reaktionen, welche in elektrochemischen Zellen ablaufen; die bekannteste chemische Reaktion ist die Elektrolyse. Des Weiteren werden Potentiostaten auch bei der Charakterisierung von Batterien oder Brennstoffzellen eingesetzt. Im weiteren dienen sie der Charakterisierung von Elektroden und Elektrolyten (Festkörper und ionenleitende Flüssigkeiten) z. B. in der Analytik.

Neben Messungen mit konstantem Potential können Potentiostaten in der Regel auch verschiedene Signalverläufe wie Potentialrampen oder -pulse[2] ausführen oder mit externen Signalgeneratoren gekoppelt werden und so z. B. für die zyklische Voltammetrie eingesetzt werden. Unter Verwendung einer überlagerten Wechselspannung können auch Impedanzmessungen durchgeführt werden. Hier soll im Speziellen die elektrochemische Messung der Impedanz hervorgehoben werden.

Erste Arbeiten zum Aufbau eines Potentiostaten als Messgerät in der Elektrochemie gehen zurück auf A. Hickling im Jahr 1941.[3]

Ein in der Funktion verwandtes Messgerät ist der Galvanostat, bei dem allerdings ein elektrischer Strom geregelt und durch die Einstellung einer elektrischen Spannung an der Gegenelektrode konstant gehalten wird.

Wirkungsweise

Bei einem Potentiostat wird das Elektrodenpotential, d. h. die Spannung einer (Arbeits-)Elektrode bezüglich eines Referenzpunktes, auf einen gewünschten Wert reguliert. Hierzu wird der elektrische Strom zwischen der Arbeits- und der Gegenelektrode, auch Hilfselektrode genannt, durch den Potentiostaten so eingestellt, dass das gewünschte Potential erreicht wird. Eine dritte Elektrode, die Referenzelektrode, deren Potential in der elektrochemischen Spannungsreihe definiert ist, stellt dabei den Referenzpunkt zur Arbeitselektrode dar.[4] Damit die Referenzelektrode ihr Potential unverändert beibehält, ist es erforderlich, dass durch sie selbst kein Strom fließt; dies wird durch einen sehr hochohmigen Eingang am Potentiostaten gewährleistet.

Eine weitere Besonderheit gegenüber anderen Regelverstärkern besteht darin, dass

- einerseits eine sehr hohe Verstärkung gebraucht wird, um die Regelabweichung gering zu halten: Gefordert sind Genauigkeiten bei der Spannungsmessung an der Referenzelektrode von 1 mV oder darunter.

- Andererseits soll die Regelung sehr schnell erfolgen, typische Regelzeitkonstanten sind 10 µs oder weniger.

Die Regelstrecke zwischen Arbeits- und Gegenelektrode stellt somit eine Impedanz dar, mit einem ohmschen Widerstand und einem kapazitiven Anteil, die sich zeitlich schnell ändern kann. Potentiostaten müssen solch unbekannte Lasten ausregeln können, ohne instabil zu werden, d. h. ohne in Schwingung zu geraten.

Potentiostaten können auch als Spannungsmessgerät genutzt werden und weisen im Vergleich zu Digitalmultimetern einen wesentlich höheren Innenwiderstand auf: die nominelle Eingangsimpedanz eines Digitalmultimeters beträgt typischerweise 10 MΩ, die eines typischen Potentiostaten dagegen mit 10 GΩ ca. das Tausendfache.

Durch den Regelverstärker kann der Potentiostat weiters auch als Strommessgerät mit Innenwiderstand von 0 Ω verwendet werden, da dabei der Strom aktiv geregelt wird.

Praktische Ausführung

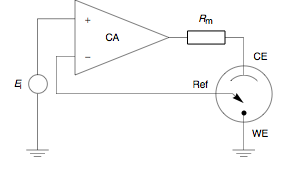

Im Prinzip werden Potentiostaten mit einem Operationsverstärker (CA) realisiert, wie in nebenstehender Abbildung dargestellt.

In den nicht-invertierenden Eingang des Operationsverstärkers wird das gewünschte Potential als elektrische Spannung bezüglich Masse gespeist, in den invertierenden Eingang das Potential der Referenzelektrode (Ref). Die Arbeitselektrode (WE) wird dann mit Masse verbunden, die Gegenelektrode (CE) mit dem Ausgang des Operationsverstärkers.

Der Operationsverstärker vergleicht die Potentiale aus dem invertierenden und nicht-invertierenden Eingang. Sind diese nicht identisch, so wird der Ausgangsstrom so geregelt, dass der invertierende und nicht-invertierende Eingang immer auf demselben Spannungsniveau liegen, damit ist das gewünschte Potential eingeregelt.

Der sich ergebende Strom am Ausgang des Operationsverstärkers kann dann gemessen und neben dem Referenzpotential auf einer Anzeige angezeigt oder mittels Telemetrie zur weiteren Datenverarbeitung zur Verfügung gestellt werden.

Reglerkontrolle

Der Operationsverstärker kann durch einen Regler ersetzt werden, welcher die Spannung zwischen der Referenzelektrode und der Arbeitselektrode stabilisiert.[5] Dieser Algorithmus basiert auf einer Verhältnisgleichung:

mit

- der zuletzt gemessenen Spannung zwischen der Arbeits- und der Gegenelektrode, also der Zellspannung

- dem zuletzt gemessenen elektrochemischen Potential , also der Spannung zwischen der Referenz- und der Arbeitselektrode, die stabilisiert werden soll

- der errechneten nächsten Zellspannung des Reglers, also dem Ergebnis der umgestellten Gleichung, s. u.

- dem Sollwert , also dem gewünschten Potenzial .

Da es sich bei obiger Gleichung dem Prinzip nach um einen P-Regler handelt, sollte das Messintervall konstant bleiben. Der Algorithmus errechnet dann so, dass so nah wie möglich am Sollwert liegt:

Der Algorithmus erfordert den Einsatz folgender rechnergesteuerter Geräte: digitales Spannungsmessgerät, Netzteil und ein Relais, um die Polarität der Zellspannung nötigenfalls umzuschalten.

Ausführungsformen

Potentiostaten sind in vielen Ausstattungen kommerziell erhältlich.

Mit Rodeostat[6] und PassStat[7] existieren vollständig als Open-Source-Hardware lizenzierte und nachahmbare Varianten.

Die meisten Geräte können mittlerweile mit einem PC gesteuert werden, einige Potentiostaten werden sogar als Einsteckkarten in den Messrechner eingesetzt.

Viele Potentiostaten haben Analogausgänge, die es gestatten, Strom und Spannung mit einem Schreiber oder Speicheroszilloskop aufzuzeichnen.

Die wichtigsten Unterscheidungsmerkmale zwischen den Modellen sind im Wesentlichen die verfügbaren Strom- und Spannungsbereiche:

- typische Stromstärken bei nicht-industriellen Anwendungen liegen im Bereich von einigen nA bis einigen A.

- Die Potentialregelung liegt meist im Bereich ± 10 V, einige wenige Geräte können Potentiale bis etwa 50 V regeln.

- Die Gegenelektrodenspannung liegt bei üblichen Geräten zwischen ± 10 und ± 50 V, für schlecht leitende Elektrolyte werden Geräte mit Steuerspannungen oberhalb 100 V angeboten.

Technische Unterschiede im eigentlichen potentiostatischen Regelkreis:

- Ist die Arbeitselektrode auf Masse bezogen (wie in der Abb. oben), so ergeben sich Vorteile durch einfachen Aufbau und hohe Stabilität gegen Schwingungen.

- Ist dagegen die Referenzelektrode auf Masse bezogen, so können mehrere Arbeitselektroden in einem gemeinsamen Gefäß unabhängig voneinander betrieben werden (Bi-Potentiostat).

Technische Unterschiede in der Art der Strommessung:

- im einfachsten Fall im Gegenelektrodenkreis.

- im Arbeitselektrodenkreis

- misst man den Strom über einem Widerstand, so muss eine weitere Baugruppe, nämlich ein Differenzbildner, den durch diese Strommessung hervorgerufenen Potentialfehler korrigieren; diese Art der Strommessung wird vorzugsweise für Geräte verwendet, die hohe Ströme liefern sollen.

- Einsatz eines Null-Ohm-Strommessgeräts. Diese Variante ist zwar technisch aufwendig, kann dafür aber Ströme bis in den Bereich pA und darunter messen.

Siehe auch

Weblinks

- Einfache Erklärung zum Potentiostaten

- Hier gibt es Hinweise zur Benutzung von Potentiostaten als Potentiostat, Galvanostat, Stromquelle, Null-Ohm-Amperemeter u. a. m.

- Erläuterungen zu Spezifikationen von Potentiostaten/

- Erklärung zu 2-, 3-, oder 4-Elektrodensystem

Einzelnachweise

- ↑ Rudolf Dölling: Potentiostaten - Eine Einführung. 2004, abgerufen am 27. März 2018.

- ↑ Detlef Diesing: Trapping of transient processes in aluminium oxide thin films in a voltage pulse experiment. In: Electrochemistry Communications. 4. Jahrgang, Nr. 1, S. 1–4, doi:10.1016/S1388-2481(01)00260-0 (englisch).

- ↑ A. Hickling: Studies in electrode polarisation. Part IV.-The automatic control of the potential of a working electrode. In: Transactions of the Faraday Society. 38. Jahrgang, 1942, S. 27–33, doi:10.1039/TF9423800027 (englisch).

- ↑ Potentiostat stability mystery explained ( vom 23. Oktober 2013 im Internet Archive) (PDF-Datei; 127 kB).

- ↑ M. Siegert: A scalable multi-channel software potentiostat. In: Frontiers in Energy Research. 6. Jahrgang, 2018, S. 131, doi:10.3389/fenrg.2018.00131 (englisch, frontiersin.org).

- ↑ Rodeostat Product Guide. In: IO Rodeo Blog. IO Rodeo, 28. Dezember 2022, abgerufen am 12. Februar 2024 (englisch).

- ↑ Mélicia Caux, Anis Achit, Kethsovann Var, Gabriel Boitel-Aullen, Daniel Rose, Agnès Aubouy, Sylvain Argentieri, Raymond Campagnolo, Emmanuel Maisonhaute: PassStat, a simple but fast, precise and versatile open source potentiostat. In: HardwareX. Band 11, April 2022, S. e00290, doi:10.1016/j.ohx.2022.e00290, PMID 35509918, PMC 9058825 (freier Volltext) – (elsevier.com [abgerufen am 12. Februar 2024]).