Galizien

| Königreich Galizien und Lodomerien | |

|---|---|

|

|

| Basisdaten | |

| Hauptstadt: | Lemberg |

| Größter Ballungsraum: | Krakau |

| Amtssprachen: | Polnisch (ab 1867) Deutsch |

| Fläche: | 78.497 km² |

| Einwohner: | 4,6 Millionen (1851) 8,0 Millionen (1910) |

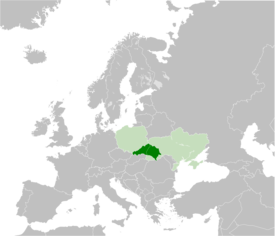

| Karte | |

| |

| Lage Galiziens als Teil Österreich-Ungarns 1914 | |

Galizien (polnisch Galicja, ukrainisch Галичина Halytschyna, russisch Галиция Galicija, jiddisch גאַליציע Galitsye) ist eine historische Landschaft im Süden von Polen und Westen der heutigen Ukraine. Ihre Hauptstadt war Lemberg (polnisch Lwów, ukrainisch Львів Lwiw).

Im Jahre 1772 gelangten Teile Kleinpolens, Podoliens, Rutheniens und des Karpatenvorlandes, die zuvor zu Polen-Litauen gehört hatten, im Rahmen der ersten Teilung Polens an das österreichische Haus Habsburg. Als Königreich Galizien und Lodomerien wurde die Landschaft 1804 dem Kaisertum Österreich angegliedert und gehörte von 1867 bis 1918 als Kronland zum cisleithanischen Teil Österreich-Ungarns.

Namen und Wappen

Namen

Die Namen Galizien und Lodomerien sind Umlautungen der Städte Halytsch (latinisiert Galicia) am Dnjestr sowie Wolodymyr (latinisiert Lodomeria) in Wolhynien. In ihrer neuen Form waren die Namen Teil der ungarischen Königstitulatur, weil das Fürstentum Halytsch-Wolhynien im 14. Jahrhundert unter König Ludwig I. von Ungarn und Polen (anfänglich durch den Statthalter Wladislaus II. von Oppeln) und Königin Maria von Ungarn kurzzeitig zum Königreich Ungarn gehört hatte. Von dort wurde der Name als Bezeichnung für die Landschaft übernommen, die bei der ersten Teilung Polens zur Habsburgermonarchie gekommen war.

Die Lautähnlichkeit mit der spanischen Region Galicien (spanisch Galicia) ist zufällig.

Wappen

Das Wappen des Königreichs Galizien und Lodomerien zeigt im blauen Schild durch roten Balken geteilt oben eine schwarze Dohle und unten drei goldene Königskronen. Von 1772 bis 1804 zeigte das galizische Wappen nur zwei oder drei goldene Kronen vor blauem Hintergrund.[1] Auf älteren Wappen zierte die geschlossene Bügelkrone des Königreiches den Schild.[2]

Über die Wahl des Wappentiers sind Mutmaßungen veröffentlicht worden. Die Dohle soll eine Idee österreichischer Beamter bei der Einführung des neuen Wappens 1804 gewesen sein, weil es in Galizien viele Dohlen gab.[3] Weil „Dohle“ in ostslawischen Sprachen „галка“ (sprich „galka“ oder „halka“) heißt, kann das Wappen auf diese Weise „redend“ gemacht worden sein. Zunächst soll das Wappen den „ungestalteten“[4] oder „verkümmerten“[5] Adler des Wappens von Halytsch gezeigt haben. Der Ortsname gab Galizien seinen Namen und stammt seinerseits von „галка“ ab. Allerdings war das Wappentier von Halytsch nach einer Karte von 1831, die Polen im Jahr 1764 darstellt, schon eine Dohle und damit bereits „redend“.[6]

Geografie

Das Territorium Galiziens (in den Grenzen des Kronlandes von 1914) umfasste 78.502 km² und bedeckt heute:

- in Polen

- Woiwodschaft Schlesien (nur Powiate Żywiec, Bielsko-Biała, und Jaworzno)

- Woiwodschaft Kleinpolen (außer Powiate Miechów und Olkusz)

- Woiwodschaft Karpatenvorland

- in der Ukraine

- Oblast Lwiw (Lemberg)

- Oblast Iwano-Frankiwsk (Stanislau)

- Oblast Ternopil (Tarnopol)

In Galizien befindet sich ein Teil der ukrainischen Karpaten und an der Grenze zu Transkarpatien die Howerla, der mit 2060 m höchste Berg der Ukraine.

Siehe auch: Encyclopedia of Ukraine

Größere Städte 1776

Im Jahre 1776 besaßen 311 Orte (Städte und Märkte) im Kronland das Stadtrecht, die größten davon waren:

- Biala (poln. Biała), Stadtrecht 1723

- Brody (ukr. Броди), erste Erwähnung 1084, Magdeburger Stadtrecht 1584

- Butschatsch (ukr. Бучач, poln. Buczacz), Magdeburger Stadtrecht 1393

- Drohobytsch (ukr. Дрогобич, poln. Drohobycz), gegründet 1422

- Jaroslau (poln. Jarosław, ukr. Ярослав/Jaroslaw), gegründet 1351

- Lemberg (ukr. Львів/Lwiw, poln. Lwów), um 1256

- Przemysl (poln. Przemyśl, ukr. Перемишль/Peremyschl), 981 als Stadt der Kiever Rus erwähnt, Herkunft der Piasten, 1383.

- Sambir (ukr. Самбір, poln. Sambor), gegründet 1390

- Ternopil (ukr. Тернопіль, poln. Tarnopol), gegründet 1540

- Tarnow (poln. Tarnów), gegründet 1380

- Sbarasch (ukr. Збараж, poln. Zbaraż), Stadtrecht 1569

- Josefstadt (poln. Podgórze), gegründet 1784

Diese Ortschaften hatten tatsächlich den Charakter von Städten, im Gegensatz zu den übrigen Ortschaften, deren Bevölkerung mehrheitlich vom Ackerbau lebte. Unter Josef II. (1741–1790) strebte die Verwaltung die Desurbanisierung des Kronlandes an, um diese Orte unter die adelige Jurisdiktion zu bringen.[7]

- Dritte Teilung Polens

Nach der dritten Teilung Polens 1795 stieg die Zahl der Ortschaften mit Stadtrecht auf über 400, von denen Krakau (poln. Kraków, ukr. Краків/Krakiw, Stadtrecht 1257) die größte war.

- Krakau, im Zuge der Dritten Teilung wurde Krakau in der Habsburgermonarchie dem Kronland Galizien zugeordnet, dem habsburgischen Anteil aus der Ersten Teilung Polens 1772. Im Frieden von Schönbrunn musste Österreich es 1809 zusammen mit Westgalizien an das von Napoleon Bonaparte 1807 errichtete Herzogtum Warschau abtreten.

Die Urbanisierung wurde erst in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts beschleunigt. Im frühen 20. Jahrhundert hatten fünfzehn Städte über vierzehntausend Einwohner, u. a.:[8]

- Kolomea (ukr. Коломия/Kolomyja, poln. Kołomyja), gegründet 1370

- Neu Sandez (poln. Nowy Sącz), gegründet 1292

- Rzeszów (ukr. Ряшів/Rjaschiw), gegründet 1354

- Stanislau (früher Stanislawiw, ukr. Івано-Франківськ/Iwano-Frankiwsk, poln. Stanisławów), gegründet 1663

- Stryj (ukr. Стрий) gegründet 1431

Bevölkerungsstatistiken

Österreich-Ungarn

Die Bevölkerung nach der Umgangssprache laut Volkszählungen:

| Sprache | 1851 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 |

|---|---|---|---|---|---|

| Polnisch | 1.864.101 (40,92 %) | 3.058.400 (51,32 %) | 3.509.183 (53,11 %) | 3.988.702 (54,52 %) | 4.672.500 (58,22 %) |

| Ukrainisch | 2.281.839 (50,09 %) | 2.549.707 (42,79 %) | 2.835.674 (42,91 %) | 3.074.449 (42,02 %) | 3.208.092 (39,97 %) |

| Deutsch | 93.387 (2,05 %) | 324.336 (5,44 %) | 227.600 (3,44 %) | 211.752 (2,89 %) | 90.114 (1,12 %) |

| Gesamt | 4.555.477 (100,00 %) | 5.958.907 (100,00 %) | 6.607.816 (100,00 %) | 7.315.939 (100,00 %) | 8.025.675 (100,00 %) |

Bei der Volkszählung 1851 wurden noch 312.962 (6,87 %) Juden extra ausgewiesen, diese wurden, soweit sie jiddischsprachig waren, bei den folgenden Volkszählungen als Deutschsprachige gezählt.

Die Bevölkerung nach der Religion[9]

| Religion | 1846 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 |

|---|---|---|---|---|---|

| Römisch-katholisch | 2.205.237 (46,58 %) | 2.714.977 (45,56 %) | 2.997.430 (45,36 %) | 3.350.512 (45,79 %) | 3.732.569 (46,51 %) |

| Griechisch-katholisch | 2.183.112 (46,11 %) | 2.510.408 (42,13 %) | 2.790.449 (38,14 %) | 3.104.103 (42,43 %) | 3.379.613 (42,11 %) |

| Evangelisch A. B. | 24.552 (0,51 %) | 36.672 (0,62 %) | 38.289 (0,58 %) | 40.004 (0,55 %) | 33.209 (0,41 %) |

| Israelitisch | 317.225 (6,70 %) | 686.596 (11,52 %) | 772.213 (11,69 %) | 811.371 (11,09 %) | 871.895 (10,86 %) |

| Gesamt | 4.734.427 (100,00 %) | 5.958.907 (100,00 %) | 6.607.816 (100,00 %) | 7.315.939 (100,00 %) | 8.025.675 (100,00 %) |

Zweite Polnische Republik (ab 1919)

Die Bevölkerung nach der Nationalität laut Volkszählungen (im Zensus 1921 wurde die „Nationalität“ erfragt, im Zensus 1931 die „Sprache“):

| Nationalität/Sprache | 1921 | 1931 |

|---|---|---|

| Polen | 4.333.219 (57,9 %) | 5.021.600 (59,0 %) |

| Ukrainer & Ruthenen | 2.680.530 (35,8 %) | 2.874.400 (33,8 %) |

| Juden[10] | 428.026 (5,7 %) | 549.100 (6,5 %) |

| Deutsche | 39.810 (0,5 %) | 40.300 (0,5 %) |

| Gesamt | 7.487.924 (100,0 %) | 8.508.800 (100,0 %) |

Zu den Besonderheiten Ostgaliziens gehörten sogenannte Lateiner (polnisch Łacinnicy, ukrainisch Латинники), d. h. ukrainischsprachige römisch-katholische Gläubige, des Weiteren griechisch-katholische Polen, die nicht einfach den Statistiken oben angepasst wurden.[11][12]

Geschichte

Frühgeschichte

Nachdem zur Zeit der Völkerwanderung die dort ansässigen Germanen (Lugier und Gepiden) das Gebiet des späteren Galiziens verlassen hatten, wurde es seit Mitte des 6. Jahrhunderts von Slawen besiedelt, die westlich des Sans den lechischen Westslawen, östlich davon den Ostslawen zuzurechnen waren. Die westlichen Stämme (räumlich dem späteren Kleinpolen zugehörig) verbanden sich mit Polen unter Boleslaw I. Chrobry, nachdem sie sich vorübergehend im 9. Jahrhundert dem großmährischen Staat und im 10. Jh. dem böhmischen Staat angeschlossen hatten. Die östlichen Stämme unterstellten sich dagegen dem Großfürsten von Kiew und gerieten nur vorübergehend ebenfalls unter die Herrschaft Boleslaws.

Fürstentümer Wolhynien, Halytsch und Halytsch-Wolodymyr

Nach verschiedenen Wirren konsolidierten sich im 12. Jh. zwei größere Fürstentümer: Halytsch und Wolodymyr, auf die auch der Name des späteren habsburgischen Kronlandes Galizien und Lodomerien zurückgeht. Beide Fürstentümer zeichneten sich durch blühenden Handel und Wohlstand aus.

Das Land war wiederholt Schauplatz von Kämpfen zwischen der Rus, Ungarn und Polen. 1182 vertrieb Kasimir, Herzog der Polen, Fürst Roman Mstislawitsch. Dennoch konnte Roman später das Gebiet unter seine Kontrolle bringen und 1199 Halytsch mit dem Fürstentum Wolodymyr zum Fürstentum Halitsch-Wolhynien vereinigen. Er fiel aber 1205 im Kampf gegen Polen. Im selben Jahr nahm der ungarische König Andreas II. den Titel Galiciae et Lodomeriae Rex an.[13] 1225 beherrschte Romans Sohn Daniel Romanowitsch von Galizien das Herzogtum Halytsch, verlor es aber 1236 vorübergehend wieder an Ungarn.

Durch den Mongolensturm 1241 wurde Galizien schwer in Mitleidenschaft gezogen, und Daniel war gezwungen, das Supremat der Goldenen Horde anzuerkennen. Nach dem Mongolensturm sank auch das Großfürstentum Kiew zur Bedeutungslosigkeit herab. Die Fürsten Galiziens suchten eine schützende Verbindung zum Westen und strebten die Union mit der katholischen Kirche an. Daniel ließ sich 1253 vom Papst zum „König der Rus“ krönen, nachdem er zum katholischen Glauben übergetreten war. Auch sein Sohn Lew und sein Enkel Juri führten diesen Titel. Unter den späteren Landesherren verfiel jedoch das Land, obgleich es seine Herrschaft bis über Kiew hinaus ausgedehnt hatte, immer mehr.

Polen-Litauen (polnische Herrschaft und Großfürstentum Litauen)

Nach dem Tode des letzten rurikidischen Fürsten wurde 1332 dessen Neffe, ein Spross des masowischen Zweiges der Piasten, Herrscher von Halytsch-Wolhynien: Bolesław Georg II. 1340 wurde er von Bojaren vergiftet, die ihm vorwarfen, Katholiken bevorzugt zu haben. Es kam zum Machtkampf zwischen Polen, dessen Piasten dynastische Ansprüche stellten, dem Großfürstentum Litauen, das schon andere ruthenischen Gebiete beherrschte, und der Goldenen Horde, die im Gefolge der mongolischen Herrschaft die Tributherrschaft über fast alle ruthenischen Fürstentümer beanspruchte.

Die wichtigsten Teile des strittigen Gebietes wurden vom polnischen König Kasimir dem Großen unterworfen. Dazu gehörten die Städte Halytsch, Lemberg, Chełm, Bełz, Wolodymyr, das Sanoker Land und die Region Podolien. Damit begann die Polonisierung des Landes und die zunehmende Durchsetzung der katholischen Kirche. Unter Ludwig dem Großen, der Polen und Ungarn in Personalunion regierte, wurde die katholische Hierarchie dauerhaft etabliert. Unter seiner Herrschaft kam das Gebiet 1378 zu Ungarn. Nach Ludwigs Tod 1382 heiratete der litauische Großfürst Jagiełło die polnische Königin Jadwiga, und beide Länder wurden damit dauerhaft miteinander verbunden, zunächst in Personalunion. Jagiełło eroberte Galizien 1387 abermals für Polen, bei dem es dann bis zur Ersten Teilung Polens 1772 verblieb.

Als 1569 in der Union von Lublin Polen und Litauen zur Polnisch-Litauischen Adelsrepublik verschmolzen, wurde auch Galizien in Woiwodschaften eingeteilt:

- die Woiwodschaft Ruthenien (ab 1434) mit Lemberg, Halytsch (Галич), Chełm und Sanok,

- die Woiwodschaft Wolhynien mit Łuck (Луцьк), Wolodymyr (Володимир) und Kremenez (Крем'янець)

- die Woiwodschaft Podolien,

- die Woiwodschaft Bełz um Bełz (Белз/Bels).

Der ukrainische Bevölkerungsteil gehörte in der Erzeparchie Lemberg erst ab dem Jahr 1677 (81 Jahre nach der Union von Brest) großteils katholischen Ostkirchen an.

Die römisch-katholische Bevölkerung lebte schon in der Zeit des Fürstentums Halytsch am westlichen Rand um Rzeszów und Krosno und war in wichtigeren Städten anwesend. Nach der polnischen Einnahme vermehrte sie sich in der deutschrechtlichen Kolonisation, darunter mit Teilnahme von sogenannten Walddeutschen. Vor der Errichtung der Kirchenprovinz in Halytsch im Jahr 1375 (1412 wurde Lemberg zum Sitz) gab es etwa 20 römisch-katholischen Kirchen und drei Klöster im Bistum Przemyśl. Im 14. Jahrhundert umfasste dagegen das Erzbistum Lemberg etwa 12 bis 16 römisch-katholische Pfarrgemeinden meistens für deutsche Stadtbürger. Bäuerliche römisch-katholische Ansiedlung begann im Lemberger Land nach dem Jahr 1386. Zwischen 1400 und 1420 wurde das deutsche Recht explizit (in erhaltenen Dokumenten) in elf Dörfern für Römisch-Katholiken überliefert (Hodowyzja, Hamalijiwka, Mawkowytschi, Tscherljany, Subra, Dawydiw, Nowosilzi, Strilyschtscha, Malechiw, Klekotiw und Werbisch). Es handelte sich nicht um eine umfangreiche Kolonisation, aber im frühen 16. Jahrhundert in zehn von siebzehn Dörfern, wo in den Quellen mehrere Bewohner auftauchten, dominierten Personen mit polnischen Nachnamen (Bilka, Tschyschky, Dawydiw, Hodowyzja, Kamjanobrid, Jampil, Rodatytschi, Sokilnyky, Symna Woda, Subra). Außerdem lebten Polen zum großen Teil am wahrscheinlichsten auch in Beresdiwzi, Hrybowytschi, Malechiw, Pidwyssoke, Poritschtschja, Wyschnjany, Sbojischtscha und Schowtanzi, sowie zusätzlich hypothetisch in Maltschyzi und Hrimne; Polnische Ansiedlung spiegelt sich im Lemberger Lande auch in den Ortsnamen Lackie (Tscherwone), Lachowice (Podoroschnje) und von vier Laszki (nach dem Krieg absichtlich entpolonisiert mit Namen wie Murowane, Sastawne), ähnlich wie z. B. tschechische (Luhowe, früher wörtliche Tschechien; Tschyschky), ungarische (Uhry; Selenyj Haj, früher Uherce), Pomoranen — Pomorjany, Prußen — Jampil.[14] Kurt Lück in seiner Forschung in den 1930er Jahren sah außerdem in den Ortschaften Samarstyniw, Klepariw und Tschyschky anfänglich deutsche Siedlungen und u. a. in Krotoschyn und Saschkiw gemischte Dörfer.[15] Bis zum 16. Jahrhundert polonisierten sich die Nachkommen der deutschen Stadtbürger und die polnische Sprache erlangte zunehmend Prestige. Unter zahlreichen kleineren polnischen Sprachinseln die größten waren um Przemyśl, Mostyska, Horodok und Lemberg, in einer Breitenkreisreiche gelegen und manchmal als polnischer Korridor bezeichnet.

Nach dem polnischen Goldenen (16. Jh.) und Silbernen Zeitalter (17. Jh.) kam es zur Wirtschaftskrise wegen des „Jahrhunderts der Kriege“ (ab dem Osmanisch-Polnischen Krieg 1620–1621 bis zum Großen Nordischen Krieg).

Besetzung durch die Teilungsmächte

Die Konföderation von Bar verursachte Unruhe im südlichen Polen in den Jahren 1768 bis 1772.

Schon im Jahr 1769 wurde das Pfandgebiet Zips von den österreichischen Truppen besetzt, im nächsten Jahr folgten Teile der Starosteien von Nowy Targ, Czorsztyn und Nowy Sącz mit dem Land Muszyna.[16] Am 21. Mai 1771 wurden die polnischen Adelsgeschlechter in der Entscheidungsschlacht bei Lanckorona von Russland geschlagen.

Das Petersburger Abkommen wurde im Februar 1772 zwischen Preußen, Russland und Österreich geschlossen.[17][18] Die militärische Besetzung wurde von Feldmarschall Nikolaus I. Joseph Esterházy de Galantha mit General Andreas Hadik aus Ungarn sowie General Richard d’Alton aus Schlesien geleitet.[18] Die Armee von d’Alton marschierte bei Biala am 12. Mai in Polen ein,[17] zwei Tage später überschritt ein Korps aus Prešov die ungarisch-polnische Grenze.[18] D’Alton folgte den zurückgezogenen russischen Truppen und eroberte die Burg in Lanckorona am 8. Juni,[18] danach wurden bis 11. Juni Tyniec und Wieliczka besetzt.[19] Im späten Juli errichtete er sein Hauptquartier bei Tarnów.[19] Andreas Hadik nahm Jarosław und Przemyśl noch im Juni ein,[18] wodurch die Besatzungszone die Linie von Weichsel und San erreichte.[16] Erst Mitte September 1772 richtete sich die Armee des Feldmarschalls Esterházy im zuvor russisch besetzten Lemberg ein.[18]

Die nächste Konferenz der drei Staaten in St. Petersburg billigte die erste Teilung Polens am 5. August 1772.[19][20] Am 11. September wurde das habsburgische Manifest über die Rechtfertigung der Teilung veröffentlicht.[19][20] Noch im September wurde von der Wiener Regierung in Lemberg der erste Gouverneur, Johann Anton von Pergen, eingesetzt.[19] Im nächsten Jahr wurde der polnische Sejm am 30. September 1773 zur Bestätigung der Teilung gezwungen.[19] Das kaiserliche Manifest vom 15. November 1773 verpflichtete die örtlichen Vertreter des Adels, der Bürger, Juden und anderen, Maria Theresia in Zeremonien in zahlreichen Ortschaften am 29. Dezember 1773 zu huldigen.[20][16][19] Der größte Widerstand der Adelsgeschlechter wurde später durch Drohung der Konfiskationen gebrochen.[16]

Österreich

Territorium

Im Jahre 1772 fielen bei der ersten Teilung Polens Galizien bzw. die Woiwodschaft Ruthenien sowie der südliche Teil Kleinpolens (Teile der Woiwodschaften Sandomir und Krakau mit dem Kreis Schlesien: Herzogtümer Auschwitz und Zator) an die Habsburgermonarchie. Sie wurden mit den zuvor besetzten Nowy Targ, Czorsztyn und Nowy Sącz zum Kronland „Königreich Galizien und Lodomerien“ zusammengefasst.[21] Galizien wurde zunächst in sechs Landesteile (Lemberg, Halytsch, Belz/Zamość, Sambir, Wieliczka und Pilzno/Rzeszów) mit 59 Kreisdistrikten gegliedert, zwei Jahre später wurde die Zahl der Kreisdistrikte auf 19 reduziert. 1782 wurden die Kreisdistrikte aufgelöst und nun blieben nur 18 Kreise mit je einem Kreishauptmann an der Spitze. Die Starosteien und Woiwodschaften wurden aufgelöst, und die ehemaligen Krongüter (Camerale) gingen in den Besitz des Hauses Habsburg über. Das polnische Gerichtswesen wurde aufgelassen und eine neue Rechtsordnung eingeführt.

Zivilgouverneur wurde Graf Johann Anton von Pergen. 1774 erwarb Österreich die Bukowina vom Osmanischen Reich. Im Jahre 1786 wurde diese dem Kronland Galizien eingegliedert. In den folgenden Jahren wanderten unter Joseph II. tausende vor allem aus der Pfalz stammende Familien nach Galizien ein und siedelten sich dort meist in neu gegründeten Ortschaften als deutsche Gemeinschaften an. Im Jahre 1795 kamen nach der Dritten Teilung Polens weite Gebiete des verbliebenen polnischen Staates mit Krakau und Lublin zum habsburgischen Reich. Sie wurden als Westgalizien dem Kronland Galizien eingegliedert. Im Jahre 1809 wurde, nach dem Friedensschluss von Schönbrunn, der Zamoscer Kreis an das Herzogtum Warschau abgetreten. Ein Jahr später, im Jahre 1810, trat Österreich die Kreise Tarnopol und Czortkow an Russland ab, erhielt sie aber 1814 im Pariser Frieden zurück.

Im Jahre 1846 kam die Republik Krakau an Österreich und wurde 1849 als Großherzogtum Krakau Bestandteil des Kronlandes Galizien. Dagegen wurde im selben Jahr die Bukowina zum eigenen Kronland erhoben. Der Name des Kronlandes lautete nun offiziell Königreich Galizien und Lodomerien mit dem Großherzogtum Krakau und den Herzogtümern Auschwitz und Zator.

Bestand 1773

Nach der Inkorporation Galiziens in die Habsburgischen Erblande wurde auf Drängen der Kaiserlichen Armee eine Volkszählung durchgeführt. Galizien hatte 1773 eine Fläche von 83.000 km² mit etwa 2,65 Millionen Einwohnern, die sich auf 280 Städte und Märkte und etwa 5500 Dörfer verteilten. Es gab fast 19.000 adlige Familien mit 95.000 Angehörigen. Die unfreien Einwohner zählten 1,86 Millionen, also mehr als 70 % der Bevölkerung. Ein kleiner Teil von ihnen waren Vollbauern, der weitaus überwiegende Teil (84 %) der Unfreien hatte nur geringen oder gar keinen Besitz.

Es gab über 4000 katholische Kirchen und 244 Synagogen und fast 16.000 Wirtshäuser, auf etwa 160 Einwohner entfiel ein Gasthaus. Ferner wurden gezählt: 216 Klöster, 363 Schlösser, 6450 Edelhöfe. Die Wohnhäuser teilten sich auf in 121.000 Bürger- und Bauernhäuser, 15.700 von Juden bewohnte Häuser und 322.000 Bauernhütten (Chalupen, Rauchhäuser ohne Schornstein).[22]

Bevölkerungsstruktur

In Galizien lebten sehr viele ethnische Gruppen: Polen, Ruthenen (Ukrainer), Russinen, Deutsche, Armenier, Juden, Moldauer (Rumänen), Ungarn, Roma, Lipowaner und andere. Die Polen, Ruthenen und Juden machten den größten Anteil aus, wobei erstere weitgehend den westlichen Landesteil, die Ruthenen dagegen im überwiegenden Maße den östlichen Landesteil (Ruthenien) bewohnten. Juden und Armenier beherrschten bevorzugt den Handel, wobei die Juden damals etwa acht Prozent der Bevölkerung ausmachten.

Jürgen Osterhammel beschreibt Galizien im 19. Jahrhundert als eigenständige Region mit einer Vielfalt von Nationen, Sprachen und Konfessionen, ein Raum, der sich eher durch Kontraste als durch Einheit bestimmen lässt, der Brückenfunktionen erfüllte und dessen Bevölkerung zugleich durch tiefe Gräben gespalten war.[23]

In alten Statistiken findet man Angaben über die Anzahl von Polen, Ruthenen und Juden in der Bevölkerung. Es ist dabei aber schwierig, den Unterschied zwischen ethnischer, sprachlicher und nationaler Zugehörigkeit zu definieren, da bei Volkszählungen nicht die Nationalität, sondern die Umgangssprache erhoben wurde.

Als weiteres Unterscheidungsmerkmal wird daher die Konfession herangezogen: Die Polen waren römisch-katholisch, die Ruthenen gehörten meist zur Ukrainischen griechisch-katholischen Kirche, selten zur Ruthenischen griechisch-katholischen Kirche die im Nordosten des Königreich Ungarn Anhänger hatte. Ihre Anhänger werden häufig als Unierte bezeichnet, weil sie in Kirchenunion unter Beibehaltung ihrer traditionellen Liturgie den Papst als Oberhaupt anerkennen. Die Gegnerschaft zwischen Polen und Ruthenen war nicht nur durch die wirtschaftliche Unterdrückung der Ruthenen durch den polnischen Adel verursacht, sondern auch durch unterschiedliche religiöse Auffassungen.

Die dritte große konfessionelle Gruppe stellten die Juden dar, die meistens streng ihrem Glauben anhingen. In Galizien hatte seit dem 18. Jahrhundert die mystische Bewegung des Chassidismus sehr breiten Anhang. Es gab auch einige jüdische Sekten, zu denen die Ackerbau treibenden Karäer zu rechnen waren, die sich durch besonders strenge Riten auszeichneten. Die Juden Galiziens gehörten meist zu den Aschkenasim, deren Vorfahren im Mittelalter aus Deutschland eingewandert waren und die als Alltagssprache häufig das dem Deutschen nahestehende Jiddisch verwendeten, das die österreichische Sprachpolitik als deutschen Dialekt einstufte.

Den etwa gleich großen katholischen Kirchen stand in Lemberg für die Römisch-Katholischen ein Erzbischof, für die Unierten ein Metropolit vor. Die Juden unterstanden in den Kreisstädten den Kreisrabbinern, sonst den Gemeindevorstehern. Die Protestanten der Kirche Augsburger Bekenntnisses und der Kirche Helvetischen Bekenntnisses, die später als Siedler ins Land kamen, hatten die Superintendentur Galizien als höchste Landeskirchenbehörde. Die ebenfalls Ende des 18. Jahrhunderts als deutschsprachige Siedler ins Land gekommenen Mennoniten bildeten die Gemeinde Lemberg-Kiernica mit mehreren Gemeindehäusern.[24]

Galizischer Landtag 1775

Der polnische Adel und der höhere Klerus gingen zunächst ihrer über Jahrhunderte angeeigneten Vorrechte verlustig. Die Krone bemühte sich nachhaltig um Aussöhnung mit dem Adel. Im Jahre 1775 setzte Österreich einen Galizischen Landtag, eine Art Adelsparlament, ein. Es hob dabei den polnischen Adel in seiner Bedeutung noch über den Erbadel im Mutterland. Jeder polnische Edelmann wurde rittermäßig gestellt, viele Mitglieder des Adels, ehemalige Kastellane, Woiwoden und Starosten wurden gegen den vierten Teil der sonst erhobenen Taxe in den Grafenstand erhoben. Damit wollte sich Wien loyale Partner sichern.

Für die unfreien Bauern, vielfach Ruthenen, änderte sich zunächst wenig; ihre Ansichten wurden von niemandem erhoben und blieben ohne Belang.

Verwaltung

Alle vom Haus Habsburg geplanten Maßnahmen setzten eine funktionsfähige Bürokratie voraus, die zuvor nicht vorhanden war. Deshalb wurden nicht nur deutsche Lehrer, Ärzte, Techniker und Juristen, sondern auch viele österreichische Verwaltungsbeamte in das neue Kronland abgeordnet, die von der dortigen Intelligenzschicht als Besatzer abgelehnt wurden.

Im Jahr 1776 gab es im Land 724 Beamte, innerhalb von vier Jahren stieg diese Zahl auf 17.135. In Lemberg wurde die zentrale Verwaltung, das Gubernium, eingerichtet, dem ein vom Kaiser ernannter Gouverneur vorstand.

Nicht zuletzt durch die Einrichtung der Landesbehörden nahmen aber die Städte, die nach ihrer Blüte in der Renaissance dahingesiecht waren, neuen Aufschwung. Die bedeutendsten Handelsstädte waren zu Beginn des 19. Jahrhunderts Lemberg und Brody.

Wirtschaft

Den größten Anteil der Erwerbstätigen machten die Bauern aus; ihre Entwicklungschancen waren gering. Da die Wirtschaftsformen im Vergleich zu Westeuropa äußerst rückständig waren, blieben trotz hohen personalintensiven Einsatzes die Erträge gering. Die großen Güter bildeten meist Meierhöfe, die von den Grundherren verpachtet wurden. Die unfreien Untertanen durften nur mit Erlaubnis des Herrn heiraten und mussten sich die Bewilligung dazu gegen Geld erkaufen. Unerlaubtes Verlassen des Dienstes zog härteste Strafen nach sich. Den Söhnen wurde es verwehrt, ein Handwerk zu erlernen, weil dadurch dem Grundherren Arbeitskräfte verloren gegangen wären.

Vom erwirtschafteten Ertrag hatte der unfreie Bauer seinem Grundherrn viel abzugeben. Außerdem hatten die Bauern Robot, Zwangsarbeit, zu leisten: im Landesdurchschnitt jede Familie etwa zwei Monate pro Jahr. Diese Untertanspflichten waren nicht an die Person, sondern an den Besitz gebunden, auch ein Adeliger war deshalb, wenn er von einem Grundherrn einen Hof übernahm, diesem zins- und robotpflichtig, hat die Arbeit aber nicht persönlich geleistet. Die Steuerleistung der meist adeligen Grundbesitzer an das Land bestand dagegen ausschließlich in einer Grundsteuer, die außerordentlich niedrig war. So mussten vor 1772 für die Fläche von einem Łan/ukr. лан, das waren fast 17 ha, nur zwei Groschen Steuer gezahlt werden.

Bewirtschaftet wurden nur wenig mehr als elf Prozent der Gesamtfläche, die Hälfte des Landes bestand aus Weiden und Wiesen. Die Äcker unterlagen der Dreifelderwirtschaft, allerdings reichte ein Jahr Brache häufig nicht aus, so dass die Felder zuweilen drei oder gar vier Jahre unbewirtschaftet bleiben mussten, bevor die Aussaat wieder Ernte erbrachte. Der Anbau von Futterpflanzen (insbesondere von Klee, wie damals schon in anderen Ländern üblich) war unbekannt, so dass die Felderdüngung kärglich blieb. Da es keine Stallhaltung des Viehs gab, entfiel eine weitere Quelle der Düngergewinnung. Die Erträge waren daher äußerst dürftig; sie machten häufig gerade nur das Doppelte der Aussaat aus. Die erwirtschaftete Roggenmenge betrug etwa 190 Liter pro Einwohner. Brot musste deshalb zum großen Teil aus Hafer und Gerste gebacken werden, denn die erzeugte Roggenmenge reichte bei weitem nicht aus, da überdies etliches exportiert und ein erheblicher Anteil zu Schnaps gebrannt wurde.

Der Alkoholismus der Landbevölkerung war ein großes Problem, zumal er durch vertragliche Verpflichtungen gegenüber den Verpächtern, diesen ein vorgegebenes Quantum Schnaps aus deren Brennereien abzunehmen, gefördert wurde.

Industrie gab es in diesem rohstoffreichen Land praktisch nicht, ausgenommen die einzige Tabakwarenfabrik in Wynnyky, eine Lederfabrik in Busk und einige wenige Eisenhämmer- und Hüttenwerke. Nur das Salz spielte eine nennenswerte Rolle, hinzu kamen einige Glashütten. Diese beiden Gewerbezweige spielten auch eine unheilvolle Rolle: Für die zum Salzkochen benötigte Energie und zur Gewinnung von Pottasche für die Glasherstellung wurde Raubbau an den Wäldern betrieben, so dass auf die Städte bald ein kaum zu bewältigendes Problem bei der Beschaffung des im Winter benötigten Heizmaterials zukam. Planvolle Wiederaufforstung fand nicht statt. Im Westen Galiziens wurde in Heimarbeit Weberei betrieben.

Wesentliche Ursache für die beschriebenen Verhältnisse war der schlechte Zustand des Schulwesens. Auf dem Lande gab es praktisch gar keine Schulen, in den Städten nur vereinzelt, so dass der größere Teil der Einwohner aus Analphabeten bestand.

Ansiedlungspatent 1781

Die Lage des Handwerks und der Landwirtschaft war zur Zeit der Konstituierung des Kronlandes Galizien im Vergleich zu den westeuropäischen Ländern äußerst rückständig. Joseph II. beschloss daher in seinem Ansiedlungspatent vom 17. September 1781, Gewerbetreibende, Handwerker und Bauern für das neue Kronland anzuwerben. Keineswegs war hier an eine Germanisierung des Landes gedacht, vielmehr versprach man sich von den Neusiedlern eine lehrreiche Vorbildfunktion. Infrage kamen insbesondere die Pfälzer vom Rhein, denn durch die unglückliche Realerbteilung waren dort die Landwirtschaften so klein geworden, dass einerseits eine intensive Felderwirtschaft entwickelt werden musste, andererseits für die Bauern handwerkliche Fähigkeiten zum nötigen Nebenerwerb erforderlich waren.

Der Anreiz zur Abwanderung nach Galizien war groß, denn die Behörden stellten den neuen Kolonisten Land, Wohnhaus, Stall, Vieh und Ackergeräte kostenlos zur Verfügung. Die Größe der Höfe betrug nach heutigem Flächenmaß etwa 4, 8 oder 15 Hektar, sie hing ab von der Höhe des mitgebrachten Kapitals, der Familiengröße und der Güte des Ackers. Die Kolonisten waren für zehn Jahre von allen Abgaben befreit, die Hofbesitzer und ihre ältesten Söhne vom Militärdienst freigestellt. Überdies wurde im Toleranzpatent vom 10. November 1781 den protestantischen Neubürgern die Ausübung ihrer Religion in einem Maße zugestanden, wie es im Erzherzogtum Österreich noch undenkbar war.

Vom Juni 1782 bis zum Januar 1786 kamen 14.735 Kolonisten ins Land. Sie wurden entweder in neu gegründeten Dörfern oder in Erweiterungen bereits bestehender Dörfer (sogenannte Attinenzen) angesiedelt.

Die von Österreich zur Kolonisation herangezogenen Krongüter der polnischen Krone und die der auf Order Josephs II. in seinem ganzen Herrschaftsbereich aufgelassenen kontemplativen Klöster lagen fast ausschließlich im Westen des Landes. In Ostgalizien, wo unter der noch rückständigeren Landwirtschaft der Ruthenen eine Verbesserung durch die Ansiedlung von Einwanderern aus den deutschen Ländern noch wünschenswerter erschien, stand kein staatliches Land zur Verfügung. Die österreichische Verwaltung versuchte deshalb erfolgreich, die polnischen Großgrundbesitzer anzuregen, auch auf ihren Gütern deutsche Kolonisten unter ähnlichen Bedingungen anzusiedeln (sogenannte Privatkolonisation).

Steuerreform 1783

Im Jahre 1783 erließ Joseph II. eine umfassende Steuerreform, die eine gerechtere Verteilung der Lasten unabhängig von Adelsprivilegien anstrebte.

Kaisertum Österreich 1804

Im Jahre 1804 wurde Galizien integraler Bestandteil des neuen Kaisertums Österreich.

Das ab 1818 bzw. 1820–1850 vorübergehend aus Galizien ausgegliederte und Österreichisch-Schlesien zugeordnete Herzogtum Auschwitz-Zator war in der Zeit formales Mitglied des Deutschen Bundes[25], obwohl es vor 1772 Polen und nicht dem Heiligen Römischen Reich unterstanden hatte.

Die Bauern konnten sich im 19. Jahrhundert unter anderem durch fortschreitende Parlamentarisierung immer mehr emanzipieren. Trotz zunehmender Anlehnung an den österreichisch-ungarischen Staat erodierte die Stellung des Adels. Im Gegensatz zu anderen Regionen vermochte der galizische Adel auch nicht seine politische Führungsstellung durch Kooperationen beispielsweise mit Landwirtschaftsverbänden zu stabilisieren.[26]

Galizien wählte 1907 und 1911 bei allgemeinem Männerwahlrecht Abgeordnete in den Reichsrat, das Parlament in Wien (siehe auch Liste der Wahlbezirke im Königreich Galizien und Lodomerien).

Revolution von 1848

Mit dem Ausbruch der Revolution von 1848 wurde die ukrainische Frage zu einer politischen Frage. Vor der Revolution hatte es in Galizien und Transkarpatien eine ukrainische nationale Wiederbelebung gegeben, aber die Bewegung war rein kulturell gewesen.

In der Habsburgermonarchie spielte die Revolution eine entscheidende Rolle im Prozess der Entstehung ukrainischer politischer Organisationen und der Formung der modernen ukrainischen Identität in der Westukraine.

Am 2. Mai 1848 wurde in Lemberg die erste repräsentative politische Organisation der Ukraine gegründet, der Oberste Rat der Ruthenen. Die Schaffung eines überwiegend ukrainischen Kronlandes innerhalb der Habsburgermonarchie wurde zum wichtigsten politischen Ziel der Ukrainer.[27]

In Lemberg kam es zu erheblichen Unruhen. Als die Polen versuchten, die Wirren der Revolution von 1848 für sich auszunutzen, trat der kommandierende österreichische General Hammerstein ihren Umsturzbestrebungen entschieden entgegen und bombardierte im November 1848 sogar die Stadt Lemberg, wodurch viele bedeutende alte Gebäude in Brand gerieten. Schließlich wurden die Akademie, die Universitätsbibliothek, das alte Theater und das Rathaus ein Raub der Flammen. Galizien musste noch bis 1854 den Belagerungszustand ertragen.

Als Folge der polnischen Erhebung 1848 (Großpolnischer Aufstand) wurde noch im gleichen Jahr mit Zustimmung der Schutzmächte die Republik Krakau aufgehoben. 1849 wurde dieses Gebiet mit der Stadt zum Großherzogtum erklärt und Galizien zugeordnet. Die Bukowina hingegen wurde im gleichen Jahr ein eigenes Kronland.

Zu dieser Zeit hatte Galizien 5,3 Millionen Einwohner, die in rund 300 Städten und Marktflecken und in 6300 Dörfern lebten.

Autonomie 1867

Infolge des Österreichisch-Ungarischen Ausgleichs 1867 wurde auch Galizien größere Autonomie eingeräumt. Es gehörte nun zur cisleithanischen Reichshälfte.

Die gesamte Bevölkerung besaß die einheitliche österreichische Staatsbürgerschaft mit gleichen Rechten und Pflichten, alle Ethnien und Religionen waren gleichberechtigt. Es wurde ein Ausgleich mit den Polen vereinbart. Kaiser Franz Joseph I. stimmte der Polonisierung des Schulwesens und der Verwaltung zu. In anderen Bereichen gewährte man den Polen ebenfalls wachsenden Einfluss, so dass ab 1867 eine De-facto-Autonomie Galiziens bestand. Die Selbstverwaltung fand im Landtag und im Landesausschuss (der Landesregierung) ihren Ausdruck, die gesamtstaatliche Verwaltung verblieb bei der der Wiener Regierung unterstehenden k.k. Statthalterei in Lemberg und den ihr unterstehenden, neu organisierten 74 Bezirkshauptmannschaften. (Die formale Organisation war die gleiche wie in den anderen Kronländern Cisleithaniens.)

Im Jahre 1873 erhielt Galizien schließlich unter polnischer Führung die vollständige Autonomie zuerkannt. Der polnische Adel unter der Führung von Graf Agenor Goluchowski begann nun mit einem Nationalisierungsprozess, der die polnische Vorherrschaft in allen Bereichen gewährleisten sollte.[28] Durch das Kurienwahlrecht hatten Polen lange die absolute Mehrheit im galizischen Landtag. In der k.k. österreichischen Regierung gab es einen Minister für Galizien, der bis zum Ende der Monarchie stets polnischer Nationalität war. Polnische Politiker wurden vom Kaiser auch auf andere wichtige Ministerposten in der k.k. Regierung in Wien berufen. Bis zum Ende der Monarchie war der Polenklub im österreichischen Reichsrat die geschlossenste nationale Fraktion, die die Innen- und Außenpolitik der Wiener Regierung letztlich vorbehaltlos unterstützte und dafür mit Begünstigungen und Wohltaten für Galizien belohnt wurde.

Bereits 1866 wurde Polnisch zur Amtssprache erhoben, ab 1869 war der Gebrauch in offiziellen Angelegenheiten verpflichtend.

Die polnisch dominierte Autonomie ging über die Wünsche der Ruthenen (Ukrainer) in Ostgalizien hinweg. Das hatte nicht nur für die Ruthenen, sondern auch für die kleine deutsche Minderheit in Galizien nachteilige Folgen. Waren die den Einwanderern einst von Joseph II. zugestandenen Rechte und Bedingungen längst zu einem großen Teil Opfer der Zentralbürokratie der österreichischen Monarchie geworden, brachen jetzt für die Deutschen noch schlechtere Zeiten an. Die Amtssprache wurde Polnisch, der Gebrauch der deutschen Sprache im öffentlichen Dienst auf ein Mindestmaß beschränkt (nur das k.u.k. Militär und die k.k. Staatsbahnen blieben bei der deutschen Dienstsprache).

Der Landtag des Kronlandes bestand (Stand von 1894) aus 151 Mitgliedern: drei Erzbischöfen, fünf Bischöfen, zwei Universitätsrektoren, 44 Abgeordneten des Großgrundbesitzes, 20 der Städte und Märkte, drei der Handels- und Gewerbekammern, 74 der Landgemeinden. Der Landesausschuss (die Landesregierung) hatte sechs Mitglieder. In den Reichsrat, das gesamtösterreichische Parlament, wählte Galizien 63 von damals 353 Abgeordneten; nur Böhmen war mit 92 Abgeordneten stärker vertreten.[29]

Galizien zählte damals 6,6 Millionen Einwohner, 74 der k.k. Statthalterei untergeordnete Bezirkshauptmannschaften und die Magistrate von Lemberg (32 km², 128.000 Einwohner) und Krakau (8 km², 75.000 Einwohner), zwei Oberlandesgerichte, zwei Landesgerichte, 13 Kreisgerichte und 164 Bezirksgerichte. Weiters gab es in Galizien zwei Betriebsdirektionen der k.k. Staatsbahnen, 671 Postämter, 528 Telegrafenämter sowie Handels- und Gewerbekammern in Lemberg, Krakau und Brody.[30]

Bevölkerung und Fläche

In den späten 1800er Jahren wurde die Leibeigenschaft abgeschafft und die Bauernschaft konnte kein Land mehr für sich nutzen, ohne dafür bezahlen zu müssen. Daher kam es ab 1880 zu einer Massenauswanderung von Ukrainern in die USA, nach Kanada, Brasilien und Argentinien. Im Jahre 1900 befanden sich 40 % des Landes im Besitz von Großgrundbesitzern.[31]

In den strukturschwachen Regionen konnte die Landbevölkerung sowie die größtenteils nicht assimilierten Juden im Osten nur schwer überleben. Die damalige Regierung hatte kein Interesse daran, die Bedingungen für die Bauern zu verbessern, und dies führte zu großen Streiks – 1902 war der größte, als über 200.000 Bauern am Streik der Landarbeiter teilnahmen.

Die Streiks der Bauernschaft legten die Grundlagen für die in der Zwischenkriegszeit mächtigen Bauernparteien. Das liberale geistige Klima am Vorabend des Ersten Weltkrieges ermöglichte auch die Aufstellung paramilitärischer Verbände, die für die Wiedererlangung der Unabhängigkeit kämpfen sollten. Es fehlte zunächst aber ein klares und allgemein unterstütztes politisches Konzept für die weitere Entwicklung.

Die Bevölkerung vermehrte sich bis 1914 auf mehr als acht Millionen Menschen. Ackerboden wurde knapp und für Bauern unbezahlbar. Bis 1914 wanderten 380.000 Einwohner aufgrund dieser Not nach Übersee und in die preußische Provinz Posen aus oder gingen als Saisonarbeiter nach Deutschland, Frankreich oder Dänemark.

In Westgalizien stellten die Polen und in Ostgalizien stets die Ruthenen die Mehrheit. Im Jahr 1900 entfielen auf Polen 54,75 %, auf Ruthenen 42,20 % und auf Deutsche 2,9 % der Einwohner. Die Polen bildeten den galizischen Adel, die Stadtbevölkerung und im Westen auch den Bauernstand. Der Religion nach waren 46 % der Galizier Katholiken, 42,5 % Griechisch-Katholische, 11 % Juden und 0,5 % Evangelische.[32]

Das Königreich Galizien und Lodomerien hatte im Jahr 1914 eine Fläche von 78.497 km². Hauptstadt war Lemberg (heute ukrainisch Lwiw).

Volkszählungen ergaben in den Jahren seit 1869 folgende Einwohnerzahlen:

- 1869: 5.444.689

- 1880: 5.958.907

- 1890: 6.607.816

- 1900: 7.315.939

- 1914: 8.212.000 (ca.)

Im Jahre 1890 wurden 84 Bewohner pro Quadratkilometer und 1892 ein Geburtenüberschuss von 10 auf 1000 Bewohner ermittelt.[33]

Verkehr

In den Jahren 1780 bis 1785 wurde die Wiener Hauptstraße (später eine Reichsstraße) von Wien nach Lemberg erbaut, auch Kaiser-Chaussee, Wiener Postroute oder Wiener Haupt Comercial Strasse (W.H. auf den Karten) genannt (polnisch Trakt środkowogalicyjski), um das neueroberte Land zu integrieren. Die Straße, in diesem Gebiet von bisher unbekannter Qualität, führte über Olmütz in Mähren, Friedek, Teschen und Bielitz in Schlesien, in Galizien über Biala, Kęty, Andrychów, Wadowice, Myślenice, Gdów, Bochnia, Brzesko, Tarnów, Ropczyce, Rzeszów, Przeworsk, Jarosław, Przemyśl und Horodok (Gródek).

Der Ingenieur dieser Straße, Johann Gross, errichtete in den ersten 30 Jahren fast 2000 km fester Straßen, unter anderem eine befestigte Abkürzung über den Kocierska-Pass (718 m) in den Kleinen Beskiden und über Saybusch (Weiterführung über Trentschin).[34]

Die erste Eisenbahnlinie in Galizien wurde mit der Krakau-Oberschlesischen Eisenbahn im Jahr 1847 eröffnet. Der Bau hatte auf Initiative des Senats der Stadt Krakau im Jahr 1844 in der noch teilweise unabhängigen Republik Krakau begonnen. Danach folgte der Bau der a. priv. Kaiser Ferdinands-Nordbahn (KFNB) von Wien nach Krakau. Die Wiener Hauptstraße verlor an Bedeutung.

Im Jahre 1892 umfasste das galizische Eisenbahnnetz, großteils von den k.k. Staatsbahnen mit ihrer Direktion in Lemberg betrieben, 2704 km. Zum galizischen Netz gehörten:

- Krakau-Oberschlesische Eisenbahn (österreichischer Teil)

- Kaiser-Ferdinands-Nordbahn (galizischer Teil)

- k.k. Östliche Staatsbahn

- Erste Ungarisch-Galizische Eisenbahn (österreichischer Teil)

- Galizische Carl Ludwig-Bahn

- Galizische Transversalbahn

- Aktiengesellschaft der ostgalizischen Lokalbahnen

Vom Krakauer Hauptbahnhof verkehrten 1901 täglich drei Schnellzüge nach Wien Nordbahnhof; sie legten die 413 km lange Strecke in sieben bis achteinhalb Stunden zurück. Von Krakau nach Lemberg war man etwa sechs Stunden unterwegs. Von Wien verkehrten 1901 direkte Kurs-, Speise- und Schlafwagen nach Krakau, Lemberg, Podwoloczyska (Grenze zu Russland) und Itzkany (heute Suceava Nord; damals Grenze zwischen der Bukowina und Rumänien). Auch die Verbindung Wien–Warschau der Nordbahn verlief durch Galizien. Der 1904 in Lemberg errichtete Hauptbahnhof, von dem zahlreiche internationale Zugverbindungen ausgingen, symbolisiert die damalige Bedeutung des Eisenbahnverkehrs.

Am 1. Juni 1901 wurde der Bau des Oder-Weichsel-Dnjester-Kanals durch das österreichische Abgeordnetenhaus durch eine Gesetzesvorlage beschlossen, aber nie realisiert.

Weiters gab es damals rund 13.000 km Land- und mehr als 2000 km Wasserstraßen.

Wirtschaft

Durch die Teilung wurde Galizien von seinen Absatzmärkten und dem Wasserweg nach Danzig abgeschnitten. Der Export nach Norden war nun mit vier Gebühren belegt: österreichischer und polnischer Ausfuhrzoll, russischer Transitzoll und der Einfuhrzoll des jeweiligen Ziellandes.[35] Bis zum Ende des Ersten Weltkriegs verfügte Galizien über die größten Erdölvorkommen Europas; die galizischen Ölfelder wurden seit der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts industriell ausgebeutet. Dabei wurde bis zum Jahre 1900 eine jährliche Fördermenge von einer Million Tonnen erreicht, und im Jahre 1912 stieg Österreich-Ungarn mit einer Produktion von 2,9 Millionen Tonnen Erdöl, das fast ausschließlich in Galizien gefördert wurde, zum drittgrößten Ölförderland der Welt nach den Vereinigten Staaten und Russland auf. Im Jahre 1910 wurden in Galizien 2,1 Millionen Tonnen Erdöl gefördert, das entsprach etwa fünf Prozent der Weltproduktion.[36]

Andere Zweige der Wirtschaft waren allerdings kaum entwickelt. Zur Gründerzeit hatte das Land fast keine Industrie, aber auch Gewerbe und Handwerk arbeiteten mit technisch längst überholten Verfahren. Um die Wende zum 19. Jahrhundert waren einige Ansätze zur Besserung zu finden, der Bergbau war aber, auch in Hinblick auf die reichen Bodenschätze wie Eisen, Blei, Kohle, Salz, unterentwickelt. Im Kreis Drohobytsch gab es die einzige nennenswerte Eisenhütte, mit einer Jahreskapazität von rund 450 t Guss- und Schmiedeeisen. Im westgalizischen Bezirk Chrzanów entstand ein Bergbaurevier (polnisch Zagłębie Krakowskie = Krakauer Bergbaurevier) und die Stadt Biała mit schlesischen Bielitz (heute Bielsko-Biała) wurden zum dritten Zentrum der Textilindustrie Österreichs neben Brünn und Liberec.

Weiters gab es Salzgewinnung, zum großen Teil durch Sieden erzeugt, wobei wieder das zur Feuerung benötigte Holz ein entscheidender Faktor war. Im Samborer Kreis wurden 1791 im Sudverfahren immerhin mehr als 10.000 t Kochsalz gewonnen und teilweise außer Landes verkauft.

Das Handwerk beschränkte sich meist auf die Befriedigung der bescheidenen Bedürfnisse der Landbevölkerung. Etwas größere Bedeutung kam den vielen Heimwebern und den Töpfern zu. In Tomaczow in Ostgalizien gab es eine Fayence-Fabrik, die sehr gute Ware erzeugte und auch exportierte. Die Heimweber stellten meist sehr grobes Leinen oder Drillich her, was nur einen bescheidenen Gewinn brachte. Auch Flachs und Hanf wurden angebaut und bevorzugt zu Seilen für Pferdegeschirre verarbeitet. Dort, wo es noch nennenswerte Eichenwälder gab, hatte man sich auf die Fertigung von Fassdauben, aber besonders auch von Schiffsplanken, ja auf den Bau ganzer Schiffe für die Flüsse San und Weichsel verlegt. Eine geringere Bedeutung hatte der Handel mit Honig und Wachs, wobei letzteres, möglichst im gebleichten Zustande, für die unverzichtbare Kerzenproduktion neben dem Talg wichtig war.

Zur wirtschaftlichen Diskriminierung jüdischer Galizier durch polnische Entscheidungsträger siehe den Abschnitt „Jüdische Bevölkerung“.

Bildungswesen

Wichtigen Einfluss auf das geistige Leben übten die Universitäten von Krakau und Lemberg aus, an denen eine ganze Reihe polnischer Wissenschaftler ausgebildet wurde. Im Gegenzug sicherte das polnische konservative Lager dem Haus Habsburg seine Loyalität zu. Die beiden Universitäten hatten zu dieser Zeit rund 2500 Studenten, die Unterrichtssprache war Polnisch. Außerdem gab es drei theologische Lehranstalten, eine Kunstschule und eine Kunstgewerbeschule sowie zehn Bildungsanstalten für Lehrer. Die Universität Lemberg war 1784 gestiftet worden und nur langsam in Gang gekommen. Auf Veranlassung Josephs II. war die damals berühmte Garellische Bibliothek von Wien nach Lemberg gebracht worden. Bei der Niederschlagung des Aufstands 1848 hat das österreichische Militär dann allerdings nicht nur manche Gebäude in der Stadt in Brand geschossen und zerstört, sondern auch diese Bibliothek vernichtet.

Lemberg, die Landeshauptstadt, beherbergte eine Vielzahl von administrativen, kirchlichen und gerichtlichen Einrichtungen. Die Stadt kam bald zu bemerkenswertem Wohlstand, das öffentliche Leben eiferte dem in Wien nach. Dennoch war das geistige Leben recht bescheiden; so gab es zum Beispiel in Galizien nur eine einzige polnische Buchdruckerei, in Zamość, und die einzige deutsche Druckerei konnte nur existieren, weil sie das Recht zum Abdruck der Gubernial-Verordnungen und Steckbriefe gepachtet hatte. Im Jahre 1829 gab es dann zwar schon sechs Buchdruckereien, auf eine Druckerei entfielen dann aber immer noch etwa 450.000 Einwohner.

Ganz allgemein war aber der Bildungsstand, besonders auf dem Lande, sehr niedrig. Die Ursache lag ohne Frage im Schulwesen, das sich zwar seit Beginn der österreichischen Herrschaft erheblich verbessert hatte, aber noch längst keinem Vergleich mit Österreich und deutschen Ländern standhalten konnte. Es gab vor 1867 keine Schulpflicht, doch versuchten Pfarrer und Lehrer die Bauern zu überreden, ihre Kinder in die Schule zu schicken. In der Saat- und Erntezeit wurden die Kinder aber auf den Höfen gebraucht. In kleinen Dörfern gab es bestenfalls Trivialschulen, in denen die Kinder von Hilfslehrern dürftig in Religion und im Lesen, Schreiben und Rechnen unterrichtet wurden. War die Gemeinde klein und arm und der geringen Zahl von Kindern wegen eine Schule nicht genehmigt, dann wurde doch wenigstens eine Winter- oder Winkelschule unterhalten, wo der so genannte Lehrer, gewöhnlich ein des Lesens kundiger Bauer, in den Wintermonaten die Kinder abwechselnd in Bauernhäusern versammelte und notdürftig im Lesen unterwies.

Die Unterrichtssprache in den Städten, bis dahin Deutsch, wurde nach 1867 weitgehend Polnisch. Das Landesschulgesetz von 1873 hatte eine Reorganisation der Volksschulen und deren Vermehrung auf das Doppelte zur Folge. Von den rund 5000 Volksschulen hatten 0,5 % deutsche Unterrichtssprache, woraus man schließen kann, dass im Landesdurchschnitt noch knapp die Hälfte der deutschsprachigen Kinder in ihrer Muttersprache unterrichtet wurde. Zum Unterricht in ruthenischer Muttersprache liegen keine Zahlen vor.

Galizien hatte um 1890 28 Gymnasien, zwei Realgymnasien und vier Realschulen. Es gab etwa eine Million schulpflichtiger Kinder, aber weniger als eine halbe Million Kinder besuchten die Schule tatsächlich. Auf diese kamen 5140 vollbeschäftigte Lehrer, also ein Lehrer auf etwa 100 Schulkinder. Über den Anteil der Analphabeten in den ersten Jahrzehnten fehlen statistische Angaben. Noch 1885 gab es in 2376 Gemeinden (das war etwa die Hälfte) keine Schulen. Im Jahre 1890 waren noch 80 % der Bevölkerung des Schreibens unkundig. Bis 1914 reduzierte sich der Anteil auf 64 %.

Jüdische Bevölkerung, Antisemitismus, Germanisierung

| Juden in Galizien[37][38] und ihr Anteil an der galizischen Bevölkerung | |||||||

| Jahr | Anzahl | Anteil | |||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 1772 | 171.851 | 6,4 % | |||||

| 1817 | 200.402 | 5,7 % | |||||

| 1831 | 232.000 | 5,5 % | |||||

| 1841 | 273.000 | 6,2 % | |||||

| 1846 | 317.225 | 6,7 % | |||||

| 1851 | 333.451 | 7,3 % | |||||

| 1857 | 448.973 | 9,7 % | |||||

| 1869 | 575.433 | 10,6 % | |||||

| 1880 | 686.596 | 11,5 % | |||||

| 1890 | 772.213 | 11,7 % | |||||

| 1900 | 811.371 | 11,1 % | |||||

| 1910 | 871.895 | 10,9 % | |||||

Die jüdischen Galizier hatten fast überall eigene Stadtviertel (Schtetl) und waren in einigen Kleinstädten des Ostens Galiziens fast unter sich. In ihrer Sprache, Jiddisch, erschienen Bücher und Zeitungen. Die (assimilierten) Juden in den größeren Städten sprachen und schrieben Deutsch oder Polnisch. Von den Juden Galiziens kamen herausragende intellektuelle Impulse, nicht nur im religiösen und philosophischen Bereich – z. B. Martin Buber –, sondern auch in literarischer Hinsicht – etwa Joseph Roth, Soma Morgenstern, Manès Sperber oder Mascha Kaléko – sowie auf anderen Gebieten (Naturwissenschaften, Film, Rechtswissenschaft usw.). Diese Impulse beruhten darauf, dass Gelehrsamkeit und Bildung bei Juden seit Jahrhunderten in hohem Ansehen standen und die Familien, soweit sie dazu finanziell im Stande waren, große Anstrengungen unternahmen, ihren Kindern Bildung zu vermitteln. Die Juden waren die einzige Gruppe der Bevölkerung, in der keine nationalistisch-partikulare Perspektive entwickelt wurde, sondern die die gesamte Monarchie als ihre Heimat betrachtete. Der Zionismus spielte aber auch bei den galizischen Juden eine bedeutende Rolle, so war Lemberg Gründungsort der Jüdischnationalen Partei.

Ab den 1840er Jahren begann der jüdische Bevölkerungsanteil in Galizien anzusteigen. Gründe hierfür lagen in der Zuwanderung aus Russland und dem russischen Teil Polens unter Kaiser Nikolaus I., der die Rechte der russischen und polnischen Juden einschränkte und ihnen zusätzliche Verpflichtungen auferlegte. Zudem legte er in mehreren westlichen Provinzen Russlands einen „Ansiedlungsrayon“ fest, der in Zukunft die einzige Gegend hätte sein sollen, in der jüdische Bevölkerung erlaubt war. Diese Politik wurde lange Zeit mehr oder weniger streng verfolgt, was viele Juden zur Auswanderung aus Russland bewegte. Viele gingen in die USA, viele auch nach Galizien. Ein Grund für diese Zuwanderung dürfte auch gewesen sein, dass Juden ab der Revolution 1848 und dem Toleranzpatent von 1867 durch ihr Religionsbekenntnis in Österreich kaum noch staatliche Nachteile zu befürchten hatten, da vor dem Staat nun alle Religionen gleichberechtigt waren. Zudem gab es unter den Juden geringere Todesraten bei den Cholera-Epidemien in den 1850er Jahren zu verzeichnen.[39]

Viele Juden in Galizien assimilierten sich, auch da sie in der Habsburger Monarchie nicht als eigene Nation anerkannt wurden. Unterstützt wurde die Assimilation von Kaiser Joseph II., der eine Germanisierung der Juden vorantrieb, indem er unter anderem deutsch‐jüdische Grundschulen einrichten ließ, in denen Deutsch statt Jiddisch gesprochen wurde. Zudem erhielten alle galizischen Juden – wie alle anderen Juden im Habsburger Reich auch – deutsche Namen. Da sich die mit der Namensfindung beauftragten Beamten von Farben, der Landschaft oder Pflanzennamen inspirieren ließen, wurden viele Namen wie Roth, Blumenthal oder Rosenzweig vergeben.[40] Die Juden konnten ihren Namen aus einer Liste wählen, die Wahl musste aber von den Beamten genehmigt werden. Viele Beamten in Galizien verlangten Gebühren für ihre Zustimmung, wenn ein armer Jude diese nicht aufbringen konnte, wählten sie allerdings eher selten auch pejorative Namen wie Trinker, Bettelarm, Maulwurf, Wanzreich aus, die meisten Namen waren mit positiven Eigenschaften verbunden.[41] Als sich in den 1890er Jahren anti-jüdische Bestrebungen ausbreiteten, verteidigte die habsburgische Regierung die Rechte der Juden.[42]

Die wirtschaftliche Situation der Masse der jüdischen Galizier gestaltete sich ebenso dürftig wie die der ruthenischen Bevölkerung. Teilweise lebten sie in bitterster Armut. Die sogenannten jüdischen Berufe waren überfüllt, die zahlreichen Zwergbetriebe waren kaum in der Lage, die meist großen Familien ausreichend zu ernähren. 1857 wanderten daher 2000 jüdische Galizier aus, 1890 waren es 7000. Die Mehrheit von ihnen bevorzugte die Vereinigten Staaten als Auswanderungsziel. Zwischen 1880 und 1910 wanderten insgesamt 236.504 jüdische Galizier in die Vereinigten Staaten aus, meist über Hamburg und dortige Reedereien.[40]

Die Juden bekannten sich seit dem galizischen Ausgleich immer mehr zur polnischen Nationalität, sie assimilierten sich sprachlich an die Mehrheitsbevölkerung. Dadurch sank der Anteil der deutschsprachigen Galizier, die zum Großteil Juden waren. Im Jahr 1880 erklärten sich noch 5,4 % der Bevölkerung als deutschsprachig, im Jahr 1910 waren es nur noch 1,1 %. Ein wachsender Anteil der Juden hatte eine die polnische Umgangssprache angegeben.[43] Dabei war der jüdische Bevölkerungsanteil in Galizien konstant bei 11 % und der Anteil der deutschsprachigen Nichtjuden bei 0,5 % geblieben.[44]

Im östlichen Teil des Kronlandes herrschten polnische Großgrundbesitzer über ukrainische Bauern. Die Juden, die dort über zehn Prozent der Bevölkerung ausmachten, nahmen als Händler und Handwerker seit langem eine Mittlerrolle zwischen Adel und Großgrundbesitzern und den armen Bauern ein. Sie lebten mehrheitlich in den Städten, wo sie große Bevölkerungsanteile stellten, oder in eigenen Dörfern (Schtetln). Im Sinne des polnischen Nationalismus sollten sie nun von diesen Schlüsselpositionen in der Gesellschaft zurückgedrängt werden, die Wirtschaft sollte „polnischer“ werden und die Industrialisierung, die Galizien bisher als de facto „landwirtschaftliche Kolonie“ der Monarchie verschlafen hatte, nachgeholt werden.

Der polnische Adel gründete Genossenschaften und Syndikate (kółka rolnicze) und unterstützte Polen bei der Gründung eigener Unternehmen, um die jüdischen Manufakturen, Handwerker und Händler zurückzudrängen. Zugleich wurden Juden systematisch wirtschaftlich benachteiligt und antisemitischer Agitation ausgesetzt. Die katholische Kirche ließ alte antisemitische Ritualmordlegenden wieder aufleben. All dies führte zunehmend zu einer pogromartigen Stimmung in der polnisch-christlichen Bevölkerung und steigendem Emigrationsdruck unter den Juden aufgrund der zunehmenden gesellschaftlichen, wirtschaftlichen und politischen Benachteiligungen und Einschränkungen. Ab 1871 häuften sich wirtschaftliche Boykottaufrufe gegen Juden, und in den 1890er Jahren mehrten sich gewalttätige Übergriffe gegenüber der jüdischen Bevölkerungsgruppe.

Ukrainische Emanzipationsversuche

In der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts entstanden national-ukrainische Parteien, die für die Beseitigung der polnischen Vorherrschaft im größten Kronland Österreichs eintraten. Dadurch verschärften sich die Gegensätze zwischen Polen und Ruthenen, wie die Ukrainer in Altösterreich damals auf Deutsch genannt wurden. Zu Beginn des 20. Jahrhunderts kam es zu umfangreichen Agrarstreiks in Ostgalizien, in denen polnische Großgrundbesitzer und ukrainische Bauern einander gegenüberstanden.

Durch die Einführung des allgemeinen, gleichen und geheimen Wahlrechts der Männer zum Abgeordnetenhaus in Wien im Jahre 1907 gelang es Ukrainern, ihren politischen Einfluss wesentlich zu vergrößern. Die k.k. Regierung drängte deshalb auf einen Ausgleich zwischen Polen und Ukrainern nach Vorbild des Mährischen Ausgleichs und Bukowiner Ausgleichs. Dabei ging es vor allem um getrennte polnische, ukrainische und deutsche (mit jiddischsprachigen Wählern) Mandate im galizischen Landtag (Sejm), um die Errichtung einer ukrainischen Universität in Lemberg und die Anerkennung von Ukrainisch neben Polnisch als Amtssprache. Bei Ausbruch des Ersten Weltkriegs waren die Planungen beendet, der Galizische Ausgleich bereits vom Galizischen Sejm (Landtag) beschlossen und hatte am 8. Juli 1914 die kaiserliche Approbation als letzten notwendigen Rechtsakt erhalten. Durch den Ausbruch des Weltkrieges wurde die Ausgleichsreform aber nicht mehr umgesetzt.[45][46][47] Die Förderung der Ukrainer durch die Wiener Zentralregierung führte zu wachsenden Spannungen mit dem Russischen Kaiserreich, wo seit dem Stolypinschen Staatsstreich 1907 massiv gegen die Ukrainer, die auf russischem Territorium lebten, vorgegangen wurde. So führte der partielle Ausgleich zwischen Ukrainern und Polen in Galizien Anfang 1914 zu einer Zuspitzung der Gegensätze zwischen der Doppelmonarchie und dem Zarenreich.

Der Gegensatz zwischen Ukrainern und Polen wurde anlässlich der Auflösung Altösterreichs im Herbst 1918 mit Waffengewalt ausgetragen, wobei die polnische Seite die Abspaltung Ostgaliziens verhinderte.

Deutsche Minderheit

Galizien wurde bereits seit dem 13. Jahrhundert von einer kleinen Zahl deutscher Kaufleute aus Schlesien und Ungarn und von römisch-katholischen Polen bewohnt. Die Ländereien gehörten zu dieser Zeit hauptsächlich Benediktinern und Zisterziensern sowie Fürsten und Großgrundbesitzern. Ab Mitte des 14. Jahrhunderts siedelten im Karpatenvorland sogenannte Walddeutsche, die aber bis spätestens zum 18. Jahrhundert polonisiert wurden.

Nach den Kämpfen gegen die Türken und vor allem der Schlacht am Kahlenberg 1683 mussten weite Landesteile wieder neu besiedelt werden. Die damalige Ansiedlung deutscher Bevölkerung ist schwierig bestimmbar und umstritten.

Nach den Petersburger Verträgen von 1772, die die Aufteilung Polens an Russland, Preußen und Österreich vorsahen, kam Galizien an Österreich. Dieser Teil des ehemaligen Polens war im Westen polnisch (es gab aber einige mehrheitlich deutschsprachige Orte am westlichen Rand um die Stadt Biała, siehe Bielitz-Bialaer Sprachinsel) und im Osten ruthenisch besiedelt. Dieser Teil wurde vor allem unter der Herrschaft Maria Theresias ab 1774 (Ansiedlung in den Städten) sowie unter Kaiser Joseph II. ab 1781 (Ansiedlung auch auf dem Lande, siehe Josephinische Kolonisation) bis 1836 durch deutsche/österreichische Einwanderer aus Süddeutschland und Böhmen neu besiedelt.

Ab 1790 begannen sich auch polnische Grundherren für die Aufnahme von Siedlern zu interessieren, denn sie erkannten inzwischen den Nutzen der deutschen und böhmischen Siedler für die Landwirtschaft. So entstand eine größere Zahl von Privatgründungen, die östlich der josephinischen Ansiedlungsgrenze lagen. Siedler wurden ins Land geholt, erhielten gegen eine bestimmte Abgabe Urwald zum Roden und durften das so gewonnene Land als ihr Eigentum landwirtschaftlich nutzen. In der Zeit zwischen 1811 und 1848 siedelten private Grundherren vermehrt Bauern und Waldarbeiter aus Böhmen an. Für die deutsche Minderheit der galizischen Bevölkerung wurde im 20. Jahrhundert die Bezeichnung Galiziendeutsche verwendet.

Bis zum Ende des Ersten Weltkriegs war Galizien österreichisches Kronland, und die verschiedenen Volksgruppen wie Polen, Ukrainer, Juden und Deutsche lebten nebeneinander, auch wenn die Dörfer weitestgehend „national“ waren. Ukrainer und Deutsche übernahmen viele Gerichte und Bräuche voneinander.

Nach dem Ersten Weltkrieg gehörte Galizien zunächst zur Westukrainischen Volksrepublik und anschließend zu Polen. Deutsche Traditionen sowie die deutsche Sprache wurden vom neuen polnischen Staat unterdrückt. Im Jahr 1921 gab es 39.810 (0,53 %) Deutsche, zehn Jahre später 40.300 (0,47 %). Im Jahr 1937 wurden 28.750 deutsche Protestanten der Evangelischen Kirche Augsburgischen und Helvetischen Bekenntnisses in Kleinpolen (90,3 % der Mitglieder) gezählt.

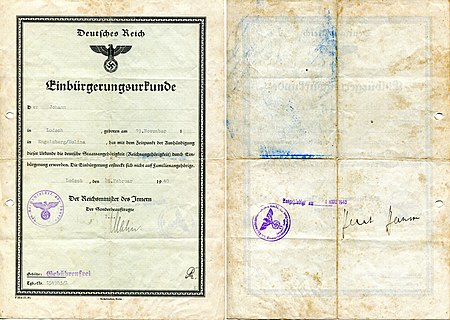

Im Jahre 1939 wurde Galizien schon vor Beginn des Zweiten Weltkrieges zwischen Hitler und Stalin aufgeteilt. Noch vor Ende des Krieges gegen Polen wurde eine deutsch-sowjetische Kommission gebildet und die Registrierung aller Personen und deren Eigentum vorgenommen. Ende 1939/Anfang 1940 wurden ca. 50.000 deutschstämmige Galizier ins Deutsche Reich umgesiedelt. Dies verlief sehr chaotisch. Über verschiedene Lager – oftmals waren die Männer und Söhne und die Mütter mit den Töchtern in unterschiedlichen Lagern untergebracht – wurden die Deutschen in den annektierten Reichsgau Wartheland gebracht. Es gab Familien, die über den Umweg von Lagern in Berlin und Sachsen nach Oberschlesien kamen. Damit war die Geschichte der Deutschen in Galizien beendet.[48]

Ethnische und politische Lage

Obgleich das Land auf eine lange Geschichte zurückblicken konnte, war es alles andere als eine Einheit, weder in ethnischer noch in politischer oder konfessioneller Hinsicht. Die geographische Lage innerhalb der Doppelmonarchie Österreich-Ungarn (seit 1867) war keineswegs als ideal zu bezeichnen. Gegen Ungarn war Galizien durch die bis dahin verkehrsmäßig noch wenig erschlossenen Beskiden und Waldkarpaten abgeriegelt, die gemeinsame Grenze mit dem Rest Cisleithaniens war nur wenige Kilometer lang. Nach Norden und Osten lag das Land ungeschützt, so dass es für das Militär, wie sich im Ersten Weltkrieg zeigte, trotz des Baues von Festungen wie Przemyśl schwer zu verteidigen war.

Nach 1867 nahm Galizien an der verfassungsmäßigen Entwicklung Altösterreichs (Dezemberverfassung) gleichberechtigt teil, so dass allen Staatsbürgern bestimmte grundlegende Rechte verbürgt waren. Die einheitliche österreichische Staatsbürgerschaft, die alle Galizier besaßen, ermöglichte ihnen Binnenwanderung in andere Teile Cisleithaniens; eine Möglichkeit, die vom Beginn des Ersten Weltkriegs an, als Ostgalizien Frontgebiet wurde, stark in Anspruch genommen wurde. Die Einbindung polnischer Adeliger in die Wiener Regierung nutzten diese, um für ihre Klientel Vorteile zu erreichen. Erst das allgemeine Männerwahlrecht für den Reichsrat als Zentralparlament (nicht für den galizischen Landtag!) führte ab 1907 zu demokratischen Ansätzen.

Der Gegensatz zwischen den herrschenden Polen einerseits und den zumeist dienenden Ruthenen, wie die Ukrainer genannt wurden, und den jüdischen Galiziern andererseits wirkte sich auf die Landesentwicklung sehr problematisch aus. Die Land besitzende Aristokratie wollte, wie im Königreich Ungarn, ihre Vorrechte erhalten; Ruthenen und Juden wurden wirtschaftlich und in der politischen Repräsentation quasi selbstverständlich benachteiligt.

Galizien im Ersten Weltkrieg

Russland hatte, wie viele andere europäische Mächte auch, vor dem Ersten Weltkrieg territoriale Ziele bzw. Expansionswünsche.

Russische Truppen besetzten kurz nach Kriegsbeginn unter anderem das zu Österreich-Ungarn gehörende Galizien (24. August bis 11. September 1914). Österreich-Ungarns Heer musste sich nach einem Vorstoß auf Galiziens Hauptstadt Lemberg aufgrund der erdrückenden russischen Übermacht im September in die Karpaten zurückziehen (26. August bis 1. September). Um den Vormarsch der russischen Truppen zu behindern, griff das k.u.k Militär zur Strategie der verbrannten Erde, vernichtete auf ihrem Rückzug systematisch ganze Dörfer und vertrieb deren Bevölkerung, was eine enorme Flüchtlingswelle zur Folge hatte.[49][50]

Der russische Außenminister Sasonow erstellte am 14. September 1914 – mit Blick auf diese Erfolge – ein 13-Punkte-Programm, das in manchen Aspekten als Gegenpart zum Septemberprogramm Bethmann Hollwegs anzusehen ist.

Sasonow plante in erster Linie territoriale Abtretungen Deutschlands, angeblich auf der Basis des Nationalitätenprinzips. Russland würde den Unterlauf des Njemen (Preußisch Litauen) und den östlichen Teil Galiziens annektieren sowie den Osten der Provinz Posen, (Ober-)Schlesien und Westgalizien Russisch-Polen angliedern. Bei diesen Annexionsplänen spielte sicher auch der Panslawismus eine Rolle.

Im Jahre 1917 drängten die Westmächte zu ihrer Entlastung Russland zur Durchführung einer Offensive, die von dem russischen Kriegsminister Kerenski geplant wurde und am 30. Juni begann. Nach Anfangserfolgen lief sich die Offensive am 11. Juli fest. Bereits am 19. Juli gingen deutsche und österreichisch-ungarische Truppen bei Tarnopol zum Gegenangriff über. Dabei gelang ihnen die Rückeroberung von Ostgalizien und der Bukowina.

Am 6. und 7. November 1917 übernahmen die Bolschewiki die Macht in Russland („Oktoberrevolution“).

Am 15. Dezember wurden zunächst ein Waffenstillstand zwischen den Mittelmächten und Russland vereinbart und eine Woche später in Brest-Litowsk Friedensverhandlungen eröffnet, die, anfangs ergebnislos, am 3. März 1918 mit dem Friedensvertrag von Brest-Litowsk endeten.

Nicht vollzogener Umstrukturierungsplan 1918

Im Rahmen des am 9. Februar 1918 mit der Ukrainischen Volksrepublik geschlossenen Brotfriedens von Brest-Litowsk hatte sich Österreich-Ungarn verpflichtet, bis zum 31. Juli 1918 den mehrheitlich von Ukrainern bewohnten Ostteil Galiziens mit der Bukowina zu einem separaten autonomen Kronland zusammenzufassen. Der Plan wurde nicht umgesetzt, am 4. Juli 1918 kündigte Österreich-Ungarn das Abkommen.

Nach der Auflösung Österreich-Ungarns

Zum Ende des Ersten Weltkriegs löste sich Österreich-Ungarn auf: Seine Teile machten sich entweder selbstständig oder traten Nachbarstaaten bei. Galizien schied per 30. Oktober 1918 aus der Monarchie aus; die dominanten polnischen Politiker erklärten das ganze ehemalige Kronland zum Teil des neuen polnischen Staates. Demgegenüber beanspruchten die Ukrainer den östlichen Teil Galiziens. So wurde Ende 1918 in Lemberg, das selbst eine polnische Bevölkerungsmehrheit hatte, aber in ukrainisch besiedeltem Gebiet lag, die Westukrainische Volksrepublik (Sachidna Ukrainska Narodna Respublika [SUNR]) ausgerufen. Diese konnte sich aber gegen die einmarschierende polnische Armee im Polnisch-Ukrainischen Krieg nicht halten, so dass auch Ostgalizien im Mai 1919 polnisch wurde. Diesem folgte 1920 der Polnisch-Sowjetische Krieg. Die drei sich über sechs Jahre aneinander reihenden Kriege zerstörten und dezimierten Ostgalizien.

Die Probleme bei der Auflösung Österreich-Ungarns beruhten z. T. auf dem 14-Punkte-Programm von Woodrow Wilson, welches als Grundlage für die Friedensverhandlungen in den Pariser Vorortverträgen diente. Einerseits versprach das Programm im Punkt 10, dass den Völkern Österreichs-Ungarns Autonomie zugestanden wird, andererseits wurde in Punkt 13 ein unabhängiger Staat Polen gefordert. Ein Vielvölkergebiet wie Galizien war in dem Programm nicht vorgesehen. Der Vertrag von Saint-Germain vom 16. Juli 1920 sprach ganz Galizien Polen zu.

In der Zeit nach dem Polnisch-Ukrainischen Krieg lebten in der Region um die 4,4 Millionen Ukrainerinnen und Ukrainer. Zwar wurde ihnen von der polnischen Verfassung sowie den Friedensverträgen von Versailles und Riga Gleichheit vor dem polnischen Gesetz gewährt, die realen Bedingungen deckten sich jedoch nicht mit den Vereinbarungen die der junge polnische Staat eingegangen war. Nach Ende des Krieges wurden fast 70.000 Ukrainerinnen und Ukrainer von polnischen Behörden interniert und so wurden polnische Institutionen in der Region von der Ukrainischen Minderheit boykottiert. Unter anderem wurden eigene Untergrunduniversitäten eröffnet und betrieben. Auch wurden die polnische Volkszählung 1920 und die Wahlen von 1922 teils ignoriert.[51]

Das ehemalige Kronland Galizien wurde in der Zweiten Polnischen Republik in vier Woiwodschaften aufgeteilt: Krakau, Lwów, Stanisławów und Tarnopol, die insgesamt eine Fläche von 79.373 km² umfassten. Die Bevölkerungszahl betrug 1921 7,488 Mill., davon 4,333 Mill. (57,9 %) Polen, 2,680 Mill. (35,8 %) Ukrainer, 428.000 (5,7 %) Juden. 1931 waren es 8,509 Mill., davon 5,901 Mill. (59 %) Polen, 2,874 Mill. (33,8 %) Ukrainer und 549.000 (6,5 %) Juden.[52]

Der Name Galizien (polnisch Galicja) wurde damals ungern von Polen benutzt, an seiner Stelle wurde eher der Terminus Kleinpolen bevorzugt, einschließlich Małopolska Wschodnia (Ostkleinpolen) für Ostgalizien. Die Beamten waren fast ausschließlich Polen, die oft auf eigene Faust eine Politik der Polonisierung verfolgten und die Ukrainer als Bürger zweiter Klasse von oben herab behandelten. Die Beziehungen brachen im Jahr 1930 völlig zusammen. Die Organisation Ukrainischer Nationalisten verübte zahlreiche Terroranschläge. Als Rache für diese Aktionen setzte die polnische Verwaltung viele Befriedungen, Verhaftungen, und so weiter, oft unschuldiger ukrainischer Bevölkerung ein. Die Spannungen verstärkten sich nach den Morden an Tadeusz Hołówko (1931) und besonders an Bronisław Pieracki (1934). Diese dauerte bis zum Zweiten Weltkrieg an.[53]

Zweiter Weltkrieg und Folgen

Im Verlauf des Zweiten Weltkrieges wurde das Gebiet vorerst zwischen dem Deutschen Reich und der Sowjetunion aufgeteilt. Westgalizien wurde als Distrikt Krakau Bestandteil des Generalgouvernements (ohne die Landkreise Bielitz, Saybusch und Krenau, die direkt dem Dritten Reich angeschlossen wurden), während die Sowjetunion Ostgalizien bis zum Fluss San an die Ukrainische Sozialistische Sowjetrepublik anschloss. Nach dem deutschen Angriff auf die Sowjetunion wurde auch Ostgalizien in das Generalgouvernement eingegliedert (siehe Distrikt Galizien).

In der Konferenz von Jalta wurde die Curzon-Linie als sowjetische Westgrenze festgelegt. Dadurch fielen zwei kleinere Gebiete Galiziens, die von 1939 bis 1941 sowjetisch gewesen waren, an Polen zurück. Heute gehört der westliche Teil Galiziens zu Polen, der östliche Teil mit Lemberg zur Ukraine.

In allen Ländern Osteuropas gehörten große ethnische Bevölkerungsverschiebungen in den Jahren 1944 bis 1946 zur sowjetischen Nachkriegspolitik. Die Polen Ostgaliziens wurden in die ehemals deutschen Gebiete im Westen Polens umgesiedelt bzw. vertrieben. Umgekehrt wurden Ukrainer aus Polen in die Westukraine umgesiedelt. Damit verschwanden die Polen aus Ostgalizien und Wolhynien, wo sie seit dem Spätmittelalter gelebt hatten. Die Bevölkerung Ostgaliziens war nun erstmals fast geschlossen ukrainisch.[54]

In den letzten Jahrzehnten ist der Terminus Galicja in Südostpolen und in der Westukraine wieder in Mode. Oft spricht man vom „Mythos Galiziens“,[55] z. B. als das polnische bzw. ukrainische Piemont (diese Region spielte eine wichtige Rolle in der Wiedervereinigung Italiens).[56]

Siehe auch

- Bessarabien

- Blutsonntag von Stanislau

- Budschak

- Bukowina

- Galizische Küche

- Liste deutscher Bezeichnungen ukrainischer Orte

- Podolien

- Taurien

- Wolhynien

Literatur

- Erzherzog Rudolf: Die österreichisch-ungarische Monarchie in Wort und Bild, Band 19 Galizien, k.k. Hof- und Staatsdruckerei 1901, online

- Klaus Bachmann: „Ein Herd der Feindschaft gegen Rußland“ – Galizien als Krisenherd in den Beziehungen der Donaumonarchie mit Rußland (1907–1914). Verlag für Geschichte und Politik, Wien 2001, ISBN 3-7028-0374-2.

- Harald Binder: Galizien in Wien: Parteien, Wahlen, Fraktionen und Abgeordnete im Übergang zur Massenpolitik. Verlag der Österreichischen Akademie der Wissenschaften, Wien 2005, ISBN 3-7001-3326-X.

- Abraham J. Brawer: Galizien, wie es an Österreich kam, eine historisch-statistische Studie über die inneren Verhältnisse des Landes im Jahre 1772. Freytag und Tempsky, Leipzig/Wien 1910. (Nachdruck: Scherer-Verlag, Berlin 1990, ISBN 3-89433-007-4).

- Norman Davies: Verschwundene Reiche: Die Geschichte des vergessenen Europa. 3., durchgesehene und korrigierte Auflage. Theiss, Darmstadt 2017, ISBN 978-3-8062-3116-8, S. 485–539 (= 9. Galizien: Das Königreich der Nackten und der Hungernden (1773–1918)).

- Verena Dohrn: Reise nach Galizien. Grenzlandschaften des alten Europa. Verlag Fischer, Frankfurt am Main 1991, ISBN 3-10-015310-3.

- Claudia Erdheim: Längst nicht mehr koscher. Die Geschichte einer Familie. Roman. Czernin Verlag, Wien 2006, ISBN 3-7076-0208-7.

- Claudia Erdheim: Das Stetl. Galizien und Bukowina 1890–1918. Album Verlag, 2008, ISBN 978-3-85164-167-7.

- Alexander Granach: Da geht ein Mensch – autobiographischer Roman. btb-Verlag, ISBN 978-3-442-73603-4.

- Georg Hinrichsen: Briefe aus Galizien, 1913 geschrieben von Karl Hinrichsen. Verlag Cuvillier. Göttingen 2005, ISBN 3-86537-646-0.

- Lutz C. Kleveman: Lemberg. Die vergessene Mitte Europas. Aufbau, Berlin 2017, ISBN 978-3-351-03668-3.

- Irene Kohl, Emil Brix, Klaus Beitl (Hrsg.): Galizien in Bildern: die Originalillustrationen für das „Kronprinzenwerk“ aus den Beständen der Fideikommissbibliothek der Österreichischen Nationalbibliothek. Verein für Volkskunde, Wien 1997, ISBN 3-900359-73-3.

- Roman Lach, Thomas Markwart: Geisterlandschaft Galizien. Karl Emil Franzos, Leopold von Sacher-Masoch, Joseph Roth, Alfred Döblin, Bruno Schulz. (online auf: kakanien.ac.at).

- Karlheinz Mack (Hrsg.): Galizien um die Jahrhundertwende. Politische, soziale und kulturelle Verbindungen mit Österreich. Verlag für Geschichte und Politik, Wien 1990, ISBN 3-7028-0290-8.

- Bertha Pappenheim, Sara Rabinowitsch: Zur Lage der jüdischen Bevölkerung in Galizien. Frankfurt am Main 1904 (Volltext bei Wikisource).

- Martin Pollack: Nach Galizien – von Chassiden, Huzulen, Polen und Ruthenern. Eine imaginäre Reise durch die verschwundene Welt Ostgaliziens und der Bukowina. Verlag Brandstätter, Wien 1984, ISBN 3-85447-075-4. (Neuauflage: Galizien : eine Reise durch die verschwundene Welt Ostgaliziens und der Bukowina. Insel-Verlag, Frankfurt am Main/Leipzig 2001, ISBN 978-3-458-34447-6).

- Isabel Röskau-Rydel: Deutsche Geschichte im Osten Europas – Galizien, Bukowina, Moldau. Verlag Siedler-Verlag, Berlin 2002, ISBN 3-88680-781-9.

- Thomas Sandkühler: „Endlösung“ in Galizien. Der Judenmord in Ostpolen und die Rettungsinitiativen von Berthold Beitz 1941–1944. Verlag Dietz, Bonn 1996, ISBN 3-8012-5022-9.

- Ralph Schattkowsky, Michael G. Müller (Hrsg.): Identitätenwandel und nationale Mobilisierung in Regionen ethnischer Diversität: ein regionaler Vergleich zwischen Westpreußen und Galizien am Ende des 19. und Anfang des 20. Jahrhunderts. (Tagungen zur Ostmitteleuropa-Forschung 20). Verlag Herder-Institut, Marburg 2004, ISBN 3-87969-313-7.

- Thomas Schaufuß: Lemberg. Porträt und Lebensart einer faszinierenden, zauberhaften Stadt. Verlag Janos Stekovics, Dößel, Deutschland, November 2020, ISBN 978-3-89923-422-0.

- Evelyn Scheer, Gert Schmidt: Die Ukraine entdecken – Zwischen Karpaten und Schwarzem Meer. Trescher-Verlag, Berlin 2004, ISBN 3-89794-060-4.

- Kai Struve: Bauern und Nation in Galizien: über Zugehörigkeit und soziale Emanzipation im 19. Jahrhundert. Verlag Vandenhoeck & Ruprecht, Göttingen 2005, ISBN 3-525-36982-4.

- Josef Szujski: Die Polen und Ruthenen in Galizien (= Die Völker Oesterreich-Ungarns. Ethnographische und culturhistorische Schilderungen, Band 9), Wien und Teschen 1882 (Digitalisat).

- Marci Wiatr: Galizien. Unterwegs in Polen und der Ukraine. Deutsches Kulturforum östliches Europa, Potsdam 2022, ISBN 978-3-936168-77-8.

Weblinks

- Landes-Gesetz- und Verordnungsblatt für das Königreich Galizien und Lodomerien sammt dem Großherzogthume Krakau 1849–1918

- Jewish History in Galicia and Bukovina – Jüdische Geschichte in Galizien und der Bukowina

- Galizien Themenfokus des eLibrary Projekts (elib.at)

- Ralph Schattkowsky: (PDF; 4,3 MB) Eine Autonomie mit Nachwirkungen. Regionale Identitäten in Galizien 1867–1918. In: Philipp Ther, Holm Sundhaussen (Hrsg.): Regionale Bewegungen und Regionalismen in europäischen Zwischenräumen seit der Mitte des 19. Jahrhunderts. Herder-Institut (Marburg), 2003, S. 43–62.

- Galizien und Bukowina, 1917 E-Book der Universitätsbibliothek Wien (eBooks on Demand)

- Zustände der Russinen in Gallizien, 1846 E-Book der Universitätsbibliothek Wien (eBooks on Demand)

- Die Beziehungen zwischen Juden, Polen und Ukrainern in Galizien am Beispiel der „Gazeta Naddniestrzanska“ – Claudia Erdheim, Internet-Zeitschrift für Kulturwissenschaften

- Hilfskomitee der Galiziendeutschen e. V. im Diakonischen Werk der EKD

- Schematismen für die Königreiche Galizien und Lodomerien aus den Jahren 1809, 1812, 1815, 1816, 1822, 1827, 1832, 1834 und 1840

- Detaillierte religiöse Karte Galiziens im Jahr 1909 (rot: römisch-katholisch; blau: griechisch-katholisch; grün: israelitisch (jüdisch); gelb: evangelisch)

- Detaillierte ethnische Karte Ostgaliziens im Jahr 1939 von Wolodymyr Kubijowytsch

Einzelnachweise

- ↑ Franz Gall: Österreichische Wappenkunde. Handbuch der Wappenwissenschaft. Böhlau, Wien 1992, ISBN 3-205-05352-4, S. 199

- ↑ Friedrich Justin Bertuch: Allgemeine geographische Ephemeriden. Band 26, Verlag des Landes-Industrie Comptoirs, Weimar 1808, S. 105

- ↑ Krzysztof Lipiński: Auf der Suche nach Kakanien. Literarische Streifzüge durch eine versunkene Welt. Röhrig, Sankt Ingbert 2000, ISBN 3-86110-235-8, S. 25.

- ↑ Hipolit Stupnicki: Das Königreich Galizien und Lodomerien. Lemberg 1853, S. 6, Anm., Digitalisat

- ↑ Leopold von Sacher-Masoch: Auf der Höhe. Leipzig 1882, Band 2, S. 111

- ↑ Maria Regina Korzeniowska: Atlas historyczny, genealogiczny, chronologiczny i geograficzny Polski. Warschau 1831. Repositorium, Digitalisat