Geschichte der Hirnforschung

Die Geschichte der Hirnforschung reicht bis zu ersten hirnanatomischen Erkenntnissen in prähistorischer Zeit zurück. Die Einsicht, dass das Gehirn Sitz kognitiver Fähigkeiten ist, kann erstmals im antiken Griechenland nachgewiesen werden, seine Funktionsweise blieb jedoch bis zum Ende des Mittelalters weitgehend unbekannt. Während nach Wiederaufkommen von Autopsien bereits in der Renaissance die Struktur des Hirns genauer untersucht wurde, stehen erst seit dem 18. Jahrhundert Methoden zur Verfügung, um experimentelle Erkenntnisse über seine Funktion zu gewinnen. Der größte Teil des heutigen Wissensstands zur Hirnanatomie und Neurophysiologie wurde etwa seit Mitte des 19. Jahrhunderts durch systematische Forschung an Tieren und Beobachtungen an Kranken und Verletzten erworben. Seit Mitte des 20. Jahrhunderts stehen darüber hinaus nichtinvasive Methoden zur Verfügung, die durch Experimente an gesunden Probanden zu vielen weiteren Erkenntnissen beigetragen haben.

Urgeschichte

Aufgrund von Funden aus dem frühen Ägypten wissen wir, dass vor 5000 Jahren Menschen mit ersten operativen Eingriffen in das Zentralnervensystem begannen, wie an systematischen Schädelöffnungen (Trepanationen) an Schädeln dieser Zeit abzulesen ist. Etwa 70 Prozent der Schädel, die solche Merkmale aufweisen, zeigen Zeichen der Heilung und lassen daher darauf schließen, dass der Patient den Eingriff um Monate oder gar Jahre überlebt hat. Dies kann als Geburtsstunde der Neurochirurgie gelten. Neolithische Trepanationen sind auch aus ganz Europa und Lateinamerika bekannt.

Die anatomischen Kenntnisse der Ägypter über das Gehirn gehen aus dem überraschend systematisch und rational verfassten Papyrus Edwin Smith hervor. Dieser Papyrus, der in Ägypten 1550 vor Christus verfasst wurde, geht vermutlich auf Schriften zurück, die bereits um 3000 vor Christus existiert haben und als die ältesten medizinischen Dokumente der Menschheitsgeschichte gelten.[1] In dem Papyrus sind das Gehirn, seine Organisation in Gyri und Sulci, das Rückenmark, die Hirnhäute und die umgebenden Knochen beschrieben. Die Blutgefäße, Sehnen und Nerven werden jedoch noch unterschiedslos als „Kanäle“ bezeichnet. Auch über die Funktion des Gehirns waren sich die Ägypter noch nicht im klaren: Obwohl sie erfahren hatten, dass schwere Kopfverletzungen mit dem Verlust der Sprache einhergehen konnten, galt das Herz als Sitz der Seele und aller geistigen Fähigkeiten. Während es bei der Einbalsamierung nicht angerührt werden durfte und andere Organe, wie Lunge, Leber und Magen, dem Leichnam für sein jenseitiges Leben mitgegeben wurden, entfernten die Ägypter die Gehirne ihrer Toten bedenkenlos.[2]

Antike

Um 500 v. Chr. soll Alkmaion von Kroton als Erster die Sehnerven und andere sensorische Nerven entdeckt haben.[3] Alkmaion entwickelte die Vorstellung, dass Nerven hohl seien und ein Medium (kenon) umhüllten, das den Sinneseindruck zum Gehirn leitet. Obwohl Autopsien am Menschen zu jener Zeit aus religiösen Gründen undenkbar waren, benannte die Hippokrates von Kos (ca. 460–370 v. Chr.) zugeschriebene Sammlung Corpus Hippocraticum das Gehirn bereits klar als Sitz der Empfindung und Intelligenz und erkannte, dass die bislang als „heilig“ angesehene Epilepsie eine Krankheit des Gehirns ist.[4] Erste Autopsien wurden zur Zeit des Herophilos von Chalkedon (um 325–255 v. Chr.) möglich. Er beschrieb korrekt die grobe Anatomie des Gehirns, vermutete den Sitz menschlicher Intelligenz bzw. der Seelenkräfte jedoch nicht im Hirngewebe, sondern in erstmals durch ihn unterschiedenen drei Hirnventrikeln, den flüssigkeitsgefüllten Kammern des Gehirns.[5] Erasistratos (um 305–250 v. Chr.) unterschied motorische und sensible Nerven, erkannte vier Hirnventrikel (begründet in der Aufteilung des Ersten in einen rechten und linken Ventrikel), lokalisierte die Seele in die Hirnwindungen bzw. in die Hirnhäute[6] und unternahm neurophysiologische Experimente wie z. B. Hirnschnitte und artifizielle Läsionen. Die neuen Erkenntnisse konnten die ältere Vorstellung, nach der Empfindung und Verstand dem Herzen zuzuordnen seien, jedoch für lange Zeit nicht vollständig verdrängen. Ihr bekanntester Vertreter war Aristoteles (384–322 v. Chr.), der das Gehirn als Kühlorgan betrachtete.

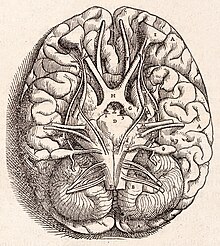

Galens Ventrikellehre (um 177 n. Chr.):

In nachchristlicher Zeit führte der griechische Arzt Galen (um 129–216 n. Chr.) sorgfältige Studien zur tierischen Anatomie durch und klärte anhand zahlreicher Vivisektionen die Funktion einzelner Nervenbahnen auf. Der aristotelischen Auffassung des Hirns als Kühlorgan widersprach er.[7] Galen beschrieb auch erstmals das sympathische Nervensystem, erfasste seine Funktion jedoch noch nicht korrekt. Autopsien von Menschen waren in Rom, wo der Schwerpunkt seines Wirkens lag, verboten. Galen hatte jedoch die Gelegenheit, verwundete Gladiatoren zu untersuchen, und übertrug davon abgesehen viele seiner Erkenntnisse aus Tierstudien auf den Menschen. Bei seinen Untersuchungen des Gehirns konzentrierte er sich Herophilus folgend vor allem auf die liquorgefüllten Hirnkammern. Er studierte unter anderem, wie sich Schnitte und Druck auf sie auswirken.[8] Galen glaubte, dass sich in den Ventrikeln eine Substanz befinde, die er pneuma psychikon (lat. spiritus animalis) nannte und die in der Lage sei, durch die als hohl vorgestellten Nerven Sinneswahrnehmungen zum Hirn zu transportieren, aber auch Muskeln zu aktivieren. Er behauptete, dass dieses pneuma psychikon unter anderem im Rete mirabile gewonnen werde, einem feinen Geflecht von Blutgefäßen, das sich bei Schafen an der Hirnbasis befindet. Dass das menschliche Gehirn gar keine entsprechende Struktur besitzt, blieb rund 1300 Jahre lang unentdeckt.

Galen betrachtete die Ventrikel im Wesentlichen als Speicher des Pneumas (nicht der Seele, die er ähnlich wie Erasistratos in der Hirnsubstanz vermutete) und gestand der Hirnsubstanz eine wichtige Rolle bei kognitiven Prozessen zu; so beschrieb er auch als Erster den altersbedingten Hirnschwund. Christliche Kirchenväter entwickelten schon bald eine Synthese der medizinischen Erkenntnisse Galens mit dem theologisch motivierten Menschenbild des Christentums. Im Verlauf dieser Entwicklung gerieten die Ventrikel ins Zentrum der Aufmerksamkeit – sie galten nun bis zum Ende des 18. Jahrhunderts (etwa bei Samuel Thomas von Soemmerring[9]) als Sitz der unsterblichen Seele. Darüber hinaus ordnete man den verschiedenen Ventrikeln nun spezifische Funktionen zu. Ein früher Vertreter dieser Lokalisationslehre war der Bischof Nemesius von Emesa (um 400). In dieser modifizierten Form wurde Galens Lehre nun zum Dogma erhoben und beherrschte bis ins 18. Jahrhundert hinein die Vorstellungen vom Menschen.

Mittelalter

Die Kenntnisse der westeuropäischen Medizin und damit auch der Hirnforschung fielen im Mittelalter hinter das Niveau der Antike zurück. Die wenige Forschung im europäischen Raum konzentrierte sich auf klösterliche Heilkräuterkunde, die wenig zur Hirnforschung beizutragen hatte. Erwähnenswert ist einzig Albertus Magnus, der um 1250 die Ventrikellehre weiter ausführte. Seiner Vorstellung nach fließe der spiritus animalis ähnlich einem römischen Brunnen von einem Ventrikel in den nächsten und vermittele so den Prozess von der Wahrnehmung über das Denken zur Erinnerung.

Im byzantinischen und arabischen Kulturraum wurde die medizinische Forschung währenddessen fortgesetzt, so dass die arabische Medizin bis in die Renaissance hinein die Erkenntnisse der Hirnforschung dominierte. So untersuchte um 900 Rhazes (Abu Bakr Mohammad Ibn Zakariya al-Razi) das Gehirn anatomisch genauer und beschrieb sieben der zwölf Hirnnerven und 31 der aus dem Rückenmark entspringenden Spinalnerven in seinem Werk Kitab al-Hawi Fi Al Tibb (arab. Geheimnis der Geheimnisse).[10][11] Bereits 100 Jahre später beschrieb Abu l-Qasim az-Zahrawi (auch bekannt als Abulcasis oder Albucasis) bereits chirurgische Eingriffe zur Heilung neurologischer Erkrankungen des Zentralnervensystems.[12] Doch beschränkten sich Erkenntnisse in der persisch-arabischen Medizin keineswegs auf das Zentralnervensystem, sondern sie stellten auch funktionelle Vermutungen über das periphere Nervensystem auf. So verglich Abu Ali al-Hasan Ibn al-Haitham (Alhazen) um die Jahrtausendwende die Funktionsweise des Auges mit einem dem Photoapparat ähnlichen Gerät. Auch Abū Alī al-Husain ibn Abd Allāh ibn Sīnā (Avicenna) beschrieb das Auge und die Prinzipien des Sehens in seinem Qanon (Kanon der Medizin)[13] und Abu Ruh Muhammad ibn Mansur ibn abi 'Abdallah ibn Mansur al-Jamani (genannt auch al-Dschurdschānī und Zarrin-Dast beschrieb 1088 in seinem Werk Nur al-ayun (Licht des Auges) mehrere Operationsverfahren am Auge.[14] Es ist jedoch unklar, wie häufig derartige Operationen tatsächlich praktisch durchgeführt wurden.[15]

Renaissance

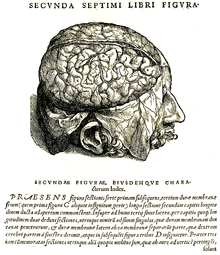

Während der Renaissance gingen die ersten neuen Impulse für die Hirnforschung von Italien aus, wo es allmählich wieder möglich wurde, menschliche Leichen zu sezieren. Diese Arbeit wurde zunächst von Barbieren durchgeführt, während der Anatom von einem erhöhten Sitz aus zusah und aus Lehrbüchern zitierte. Der Arzt Mondino dei Luzzi (um 1275–1326) verfasste mit Anathomia Mundini (1316) das erste Werk über anatomische Sektionen seit Beginn des Mittelalters. Leonardo da Vinci (1452–1519) leistete bedeutende Beiträge zu einer realistischeren zeichnerischen Darstellung anatomischer Strukturen. So stellte er 1490 nach zahlreichen Sektionen in einem Manuskript, das später die Bezeichnung Codex Windsor erhielt, als Erster einen sagittalen Hirnschnitt dar, hielt die Zeichnung jedoch zunächst geheim.[16] Im Jahr 1504 fertigte er darüber hinaus Wachsausgüsse der Ventrikel des Gehirns eines Ochsens an[17], um ihre Form exakter zu studieren. Den ersten axialen Hirnschnitt zeichnete 1536 der deutsche Anatom Johann Dryander (1500–1560), allerdings noch nicht perspektivisch korrekt.

Die Autorität Galens, die im Mittelalter absolut gewesen war, wurde seit dem 16. Jahrhundert in Frage gestellt: Der Arzt Jacopo Berengario da Carpi (um 1470–1530) erwähnte in seiner Schrift De Fractura calve sive cranei (1518), dass er nicht in der Lage gewesen sei, das Rete mirabile beim Menschen zu finden. Den offenen Bruch mit der Tradition Galens wagte schließlich der Flame Andreas Vesalius (1514–1564), der in Padua für die damalige Zeit äußerst exakte anatomische Forschungen betrieb und mit seinen Werken Tabulae Anatomica und De humani corporis fabrica Grundlagen der (neuro-)anatomischen Forschung legte. Vesalius äußerte tiefen Respekt vor der gewissenhaften Forschung Galens, hatte jedoch erkannt, dass dieser zahlreiche Erkenntnisse aus Untersuchungen von Tieren auf den Menschen übertragen hatte und dabei bisweilen zu fehlerhaften Aussagen gelangt war. Vesalius fertigte Hirnschnitte an, die zwei Jahrhunderte lang als Referenz galten, und unterschied bereits zwischen grauer und weißer Substanz der Hirnrinde.[18] Er bezweifelte die Lokalisation von Hirnfunktionen in den Ventrikeln und stellte fest, dass auch sehr dicke Nerven selbst bei genauer Untersuchung keinen Hohlraum erkennen ließen, der der Fortleitung von Pneuma hätte dienen können. Schließlich beschrieb Vesalius Zirbeldrüse und Balken (Pons), die zu jener Zeit die einzig bekannten Strukturen des Gehirns waren, die nicht doppelt (also in jeder Hemisphäre einmal) vorkommen. Vesalius’ neue Erkenntnisse wurden zunächst nur von einem Teil der Fachwelt akzeptiert. Insbesondere sein Pariser Lehrer Jacobus Sylvius (1478–1555) wandte sich mit harschen Worten gegen jegliche Kritik an der Arbeit Galens.

Etwa 20 Jahre nach Vesalius’ Werken erschien 1564 das deutlich detaillierte, allerdings auch spezialisiertere Werk De auditus organis von Bartolomeo Eustachi, das erstmals über Aufbau und mögliche Funktionsweise des akustischen Sinnesapparates Auskunft gab. Nach Eustachi ist bis heute die Eustachische Röhre benannt, die Ohr und Mundraum verbindet.[19] Eine Reihe weiterer Arbeiten zeugt von der aktiven Neuroanatomie-Forschung in Italien: Gabriele Falloppio beschrieb einige der Hirnnerven, konnte dabei jedoch nur wenig neue Erkenntnisse gegenüber den Arbeiten von Rhazes vorweisen.[20] 1564 fiel in einer Arbeit von Giulio Cesare Aranzi erstmals die Bezeichnung Hippocampus[21], und Constanzo Varolio benannte 1573 die von Vesalius bereits beschriebene Brücke (Pons Varolii).

17. Jahrhundert

Anfang des 17. Jahrhunderts hatte der englische Arzt William Harvey (1578–1657) mit der Entdeckung des Blutkreislaufs für Aufsehen gesorgt. Zuvor war man davon ausgegangen, dass Blut ständig neu produziert und in den Organen verbraucht werde. Den französischen Philosophen René Descartes (1596–1650) führte die Erkenntnis, dass das Herz demnach nicht viel mehr sei als eine mechanische Pumpe, zu der Behauptung, auch das Hirn sei wie eine sehr komplexe Maschine aufgebaut. Folglich sprach er Tieren jegliche Empfindungs- und Denkfähigkeit ab. Auch menschliche Reflexe und vegetative Funktionen seien rein mechanisch zu verstehen, lediglich Gefühle, bewusste Wahrnehmungen, Nachdenken und willentliche Handlungen seien das Resultat einer unsterblichen und immateriellen Seele, die seiner Vorstellung zufolge in der Zirbeldrüse mit dem Körper interagiere. Descartes hatte keine medizinische Ausbildung, sezierte jedoch bisweilen Tierköpfe und -organe, die er vom örtlichen Schlachthof bezog.[22] Viele seiner Vermutungen über die Funktionsweise des Gehirns galten schon zeitgenössischen Anatomen als spekulativ und unplausibel; so tauchte die Theorie, dass die Zirbeldrüse die Bewegungen des Pneumas in den Ventrikeln steuere, schon um 300 v. Chr. bei Herophilos auf und wurde bereits von Galen zurückgewiesen. Dennoch hatte Descartes’ Philosophie bleibenden Einfluss auf die Hirnforschung: Er gilt als geistiger Vater des Dualismus, der eine Zweiteilung alles Seienden in Materie und Geist postuliert und bis heute nicht nur dem Verständnis vieler Laien entspricht, sondern auch die Vorstellungen zahlreicher Forscher geprägt hat.[23]

Mitte des 17. Jahrhunderts bildete sich in Oxford eine Gruppe von Naturforschern, die sich „Virtuosi“ nannten und rege über neuroanatomische Fragen austauschten. Zu ihren Mitgliedern zählten unter anderem Richard Lower, Robert Boyle und Christopher Wren. In diesem inspirierenden Umfeld sezierte der Arzt Thomas Willis (1621–1675) neben Menschen eine Vielzahl unterschiedlicher Tiere und veröffentlichte 1664 sein Werk Cerebri anatome. Versehen mit realistischen Zeichnungen Wrens, wurde es sofort zum Standardwerk zur Anatomie des Nervensystems und der cerebralen Blutgefäße. Während Descartes den Sitz der geistigen Funktionen noch in den Ventrikeln vermutet hatte, folgte Willis den Überlegungen von Vesalius und rückte nun endgültig die Hirnsubstanz ins Zentrum der Aufmerksamkeit. Er hielt die graue Substanz für die Produktion des Pneumas zuständig, die weiße Substanz für dessen Fortleitung; während er dem Großhirn eine Funktion bei bewussten Bewegungen und beim Nachdenken zusprach, hielt er das Kleinhirn für die Steuerung von Organen und unbewusste Bewegungen zuständig. Willis prägte zahlreiche Fachwörter, unter anderem „Neurologie“, und betrachtete viele Geisteskrankheiten, die während des Mittelalters nicht von Ärzten, sondern von Priestern behandelt worden waren, als organische Krankheiten des Gehirns.

Zur gleichen Zeit stellte der Italiener Giovanni Alfonso Borelli (1608–1679) erstmals die Existenz eines gasförmigen spiritus animalis in Frage, nachdem er den unter Wasser getauchten Nerv eines Tiers zerschnitten hatte und keine aufsteigenden Gasblasen zu beobachten waren. Er vermutete stattdessen die Existenz einer Flüssigkeit, des succus nerveus, die durch die hohlen Nerven in die Extremitäten gepresst werden und so nach pneumatischen Prinzipien die Handlungen hervorrufen solle. Weitere hirnanatomische Entdeckungen jener Zeit gehen auf den Deutschen Franciscus de la Boe Sylvius zurück, der die große seitliche Fissur an der Hirnoberfläche beschrieb und die Verbindung zwischen dem dritten und vierten Ventrikel untersuchte. Beide Strukturen sind als Fissura Sylvii beziehungsweise Aquaeductus Sylvii noch heute nach ihm benannt.

18. Jahrhundert

Nerven als elektrische Leiter

Bereits im ausgehenden 16. Jahrhundert waren die ersten zusammengesetzten Lichtmikroskope aufgekommen. Ende des 17. Jahrhunderts entwickelte der Niederländer Antoni van Leeuwenhoek (1632–1723) sie wesentlich weiter und wies bereits 1674 darauf hin, dass es ihm mittels dieses Geräts nicht gelungen sei, im Nervus opticus (Sehnerv) einer Kuh den Hohlraum zu entdecken, den er nach dem damaligen anatomischen Verständnis enthalten sollte.[24] Obgleich die Mikroskope im 18. Jahrhundert noch unter begrenzten Vergrößerungen und starken Verzerrungen litten, ermöglichten sie es dem Italiener Felice Fontana (1730–1805), die Axone der Nerven erstmals exakt zu beschreiben.

Ebenfalls um 1600 hatte der englische Arzt und Physiker William Gilbert (1544–1603) mit der wissenschaftlichen Erforschung der Elektrizität begonnen. Zitteraale und Zitterrochen waren schon in der Antike therapeutisch eingesetzt worden, doch erst im 18. Jahrhundert wurde ihre Wirkung auf den Menschen aufgeklärt: John Walsh (1726–1795) konnte zeigen, dass sie tatsächlich elektrische Organe besitzen, die Elektrizität der gleichen Art erzeugen wie die gerade aufgekommenen Elektrisiermaschinen. Die Idee, dass nicht nur Fische in der Lage sind, Elektrizität zu erzeugen, sondern auch die menschlichen Nerven auf dieser Basis funktionieren, tauchte schon bei Stephen Gray (1666–1736), Stephen Hales (1677–1761) und Alexander Monro I. (1697–1767) auf. Die ersten experimentellen Befunde, die diese Idee bestätigten, lieferte Luigi Galvani (1737–1798) in seinen 1791 veröffentlichten Untersuchungen an Froschschenkeln. Sein Neffe Giovanni Aldini (1762–1834) übertrug diese Erkenntnisse auf den Menschen, indem er mit den Köpfen enthaupteter Krimineller experimentierte.

Die Einsicht, dass Nerven elektrische Impulse übertragen, konnte die alte Überzeugung, dass Handlungen durch Pneuma oder eine hydraulische Flüssigkeit ausgelöst würden, zunächst nur zögerlich ersetzen. Ihr bekanntester Kritiker war Alessandro Volta (1745–1827), der eine allgemeine Form „tierischer Elektrizität“ für unvorstellbar hielt und zahlreiche methodische Fehler in Galvanis Arbeit aufdeckte. Letztlich gelang es mit Alexander von Humboldt (1769–1859) jedoch einem angesehenen Unbeteiligten, Galvanis Experimente unter verbesserten Bedingungen zu reproduzieren und den wissenschaftlichen Streit somit in dessen Sinne zu entscheiden.

Die Idee der funktionellen Lokalisation

Eine zweite wichtige Erkenntnis des 18. Jahrhunderts war, dass die Großhirnrinde funktionell gegliedert ist. Der Schwede Emanuel Swedenborg (1688–1772) argumentierte 1740 als Erster klar dafür, dass verschiedene Hirnareale unterschiedliche Funktionen haben. Aufgrund von beobachteten Funktionsausfällen bei örtlich umgrenzten Hirnverletzungen stellte er Vermutungen zur Lokalisation des Motorcortex und der Funktion des Frontalhirns an, die erstaunlich gut mit dem heutigen Wissensstand übereinstimmen. Seine Schriften blieben jedoch weitgehend unbekannt und wurden erst Ende des 19. Jahrhunderts wiederentdeckt, so dass die wissenschaftliche Entwicklung zunächst nicht von ihnen beeinflusst wurde.[25]

Der deutsche Anatom Franz Joseph Gall (1758–1828) fand mit der Idee einer funktionellen Gliederung des Hirns, wie sie von dem Würzburger Mediziner und Scholastiker Berthold Blumentrost[26][27][28] bereits im 14. Jahrhundert (1347) in einem Avicenna-Aristoteles-Kommentar[29][30] hirntopografisch im Sinne einer Lokalisationslehre bzw. Lokalisationstheorie kartiert[31] angedeutet worden war, als Erster allgemein Gehör. Er interessierte sich wenig für pathologische Fälle und argumentierte im Wesentlichen mit der anatomischen Beobachtung, dass verschiedene Areale des Großhirns mit unterschiedlich spezialisierten Strukturen im Hirnstamm verbunden sind. Gall wandte sich mit seinen Vorträgen in erster Linie an die interessierte Öffentlichkeit; 1801 wurde ihm diese Tätigkeit durch ein kaiserliches Edikt untersagt. Erst 1809 bemühte er sich durch eine Einreichung bei der Französischen Akademie der Wissenschaften auch um wissenschaftliche Anerkennung.[32] Populär wurde insbesondere Galls These, dass individuelle Begabungen und Charakterzüge auf eine besonders intensive Ausprägung der jeweils zuständigen Hirnregion zurückzuführen seien und dass diese wiederum in der Form des Schädelknochens Ausdruck finde. Diese Schädellehre (Phrenologie) entwickelte sich zunächst als eigener, von der etablierten Hirnforschung unabhängiger Wissenschaftszweig mit zahlreichen Gesellschaften und Zeitschriften. Mit der Zeit stellte sich jedoch heraus, dass ihre Theorien nicht zu den Beobachtungen bei Hirnverletzungen passten und ihre Vertreter mehr und mehr Fälle Gesunder vernachlässigen mussten, deren Fähigkeiten nicht mit der Form ihres Kopfes übereinstimmten. Bis Mitte des 19. Jahrhunderts hatte die Phrenologie ihren Einfluss vollständig eingebüßt und mit ihr kam zunächst nicht nur Gall, sondern auch dessen völlig zutreffende Idee der funktionellen Gliederung in Misskredit.

19. Jahrhundert

Breite Akzeptanz der funktionellen Lokalisation

Nachdem das phrenologische Forschungsprogramm Galls gescheitert war, fasste im 19. Jahrhundert zunächst wieder eine holistische Theorie Fuß, deren führender Vertreter Pierre Flourens (1794–1867) war. Sie ging davon aus, dass alle Sinneseindrücke und Fähigkeiten auf das gesamte Gehirn verteilt seien. Zwar gab es mit den Pariser Ärzten Jean-Baptiste Bouillaud (1796–1881) und Simon Alexandre Ernest Aubertin (1825–1893) schon bald wieder Stimmen, die den Sitz des Sprachvermögens im Frontalhirn vermuteten, doch begegnete die wissenschaftliche Gemeinschaft ihnen noch mit Skepsis: Es waren zu viele Fälle von Verletzungen des Frontalhirns bekannt, bei denen die Sprache erhalten geblieben war.

Paul Broca (1824–1880) verschaffte der Lokalisationstheorie wieder Gehör, als er 1861 eine Autopsie an einem Patienten durchführte („Monsieur Tan“), der Sprache zwar noch verstehen, sich aber nicht mehr selbst sprachlich äußern konnte. Broca fand eine klar umgrenzte Schädigung in einem Bereich des linken Frontallappens, der bis heute Broca-Areal heißt, und konnte den Sitz des Sprachvermögens somit präziser angeben als zuvor. 1865 folgte die Einsicht, dass die linke Hirnhälfte für das Sprechen eine besondere Rolle spielt. Marc Dax (1771–1837) hatte diese Vermutung bereits 1836 geäußert und sein Sohn Gustave Dax hatte in einem Manuskript auf diese Entdeckung hingewiesen, das wenige Tage bevor Broca an die Öffentlichkeit trat, bei der Pariser Académie de Médecine eingegangen war. Ob Broca die Forschung von Dax kannte, als er seinen eigenen Artikel verfasste, gilt als ungesichert.[33] Da bei einigen Patienten Fähigkeiten nach einer Hirnschädigung mit der Zeit zurückkehrten, postulierte Broca bereits Mechanismen der kortikalen Plastizität, aufgrund derer Hirnareale ihnen ursprünglich fremde Aufgaben übernehmen können, und empfahl eine unterstützende Sprachtherapie für Schlaganfallpatienten.

Nachdem die Idee der funktionellen Lokalisation wieder ernst genommen worden war, folgten bald weitere Erkenntnisse: So wies der Engländer John Hughlings Jackson (1835–1911) auf die Rolle der rechten Hemisphäre etwa bei der räumlichen Orientierung und beim Wiedererkennen von Menschen hin. 1874 fand der deutsche Arzt Carl Wernicke (1848–1905) im linken Temporallappen ein heute „Wernicke-Zentrum“ genanntes Areal, das für das Sprachverständnis zuständig ist und bei dessen Ausfall die Fähigkeit zu sprechen erhalten bleibt, jedoch keine sinnvollen Sätze mehr gebildet werden können. Um die Lokalisationstheorie unter kontrollierten Bedingungen auszubauen, studierten die Deutschen Gustav Fritsch (1838–1927) und Eduard Hitzig (1838–1907) mittels elektrischer Stimulation den Motorcortex von Hunden und fanden 1870 heraus, dass bestimmte Hirnregionen für die Steuerung bestimmter Körperteile zuständig sind. Die Funktion anderer Regionen, insbesondere des Frontalhirns, ließ sich mit elektrischer Reizung weniger einfach ermitteln. In solchen Fällen griff man weiterhin auf Beobachtungen nach Hirnverletzungen zurück: So ließ der Fall Phineas Gage, der 1848 eine schwere Verletzung des Frontalhirns überlebt hatte, darauf schließen, dass dieses unter anderem bei längerfristiger Verhaltensplanung und Impulskontrolle eine Rolle spielt.

David Ferrier (1843–1928) entfernte bei Affen operativ bestimmte Hirnregionen und verschaffte der Lokalisationstheorie den endgültigen Durchbruch, als er 1881 auf einem internationalen Kongress demonstrierte, dass sich auf diese Weise gezielt spezifische Funktionsausfälle hervorrufen lassen. Aufgrund der Forschung des Chirurgen Joseph Lister (1827–1912), der die Prinzipien der antiseptischen Chirurgie einführte, wurde es möglich, Tiere auch längere Zeit nach einer Hirnoperation am Leben zu erhalten und ihr Verhalten zu beobachten. Dieses Vorgehen rief jedoch scharfe Proteste von Tierschützern hervor, die 1876 in Großbritannien eine gesetzliche Regulierung wissenschaftlicher Tierversuche durchsetzten. Diesen moralischen Bedenken setzten die Hirnforscher entgegen, dass das zunehmende Wissen zur kortikalen Lokalisation es ermöglichte, anhand der beobachtbaren Funktionsausfälle den Sitz von Hirntumoren zu erschließen und somit Menschenleben zu retten. Die erste Operation auf dieser Grundlage führte 1879 der schottische Chirurg William MacEwen (1848–1924) durch.[34]

Hirnanatomie und Zelltheorie

Siehe auch: Neuronentheorie

Im 19. Jahrhundert schritt auch die Erforschung der Hirnanatomie schnell voran. 1811 erkannte Charles Bell (1774–1842) den funktionellen Unterschied zwischen den aus dem Hinterhorn bzw. dem Vorderhorn des Rückenmarks austretenden Nerven (dorsale bzw. ventrale Rückenmarkswurzel). Während motorische Signale das Rückenmark über die Vorderhornwurzel verlassen, treten sensorische Signale ins Hinterhorn ein. Diese Entdeckung wurde praktisch zeitgleich von François Magendie (1783–1855) gemacht und geht bis heute als Bell-Magendie-Gesetz in die Lehrbücher ein. Benedikt Stilling (1810–1879) untersuchte die Anatomie des Rückenmarks systematisch weiter, indem er eine Serie von Schnitten anfertigte und dabei den Verlauf verschiedener Nervenbündel verfolgte. Mit der Unterscheidung zwischen Corpus geniculatum mediale und Corpus geniculatum laterale des Thalamus legte Friedrich Burdach (1776–1847) 1822 einen weiteren Grundstein in der Erkenntnis des sensorischen Apparates, da sich diese beiden Strukturen als die wichtigsten Umschaltstationen des Hör- und Gesichtssinnes entpuppen sollten.

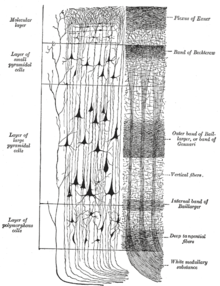

Jules Gabriel François Baillarger (1809–1890) beschrieb 1840 erstmals den bis heute gültigen 6-schichtigen Aufbau der grauen Substanz der Großhirnrinde und identifizierte ein horizontales Netz myelinisierter Nervenfasern auf Höhe der Schicht 4 (Baillarger-Streifen). Die graue Substanz wurde damit funktionell differenziert und Baillarger stellte daraufhin weitergehende Überlegungen zum Zusammenhang von grauer und weißer Substanz der Hirnrinde an. Einen weiteren Eckstein der Forschung stellt die im Jahre 1869 von Alexander Ecker (1816–1887) vorgeschlagene und noch heute gültige Terminologie der Hirnlappen und -windungen dar.

Wichtiger als die Entdeckungen makroskopischer Strukturen waren allerdings die Entdeckungen im Kleinen. So identifizierte Gabriel Gustav Valentin (1810–1883) 1836 erstmals den Kern und Kernkörperchen von Nervenzellen. Diese Entdeckung legte den Grundstein der 1839 von Theodor Schwann (1810–1882) und Matthias Schleiden (1804–1881) veröffentlichten Theorie, dass das zentrale Nervensystem aus einzelnen Zellen aufgebaut sei. Schwann identifizierte darüber hinaus die Zellen, die im peripheren Nervensystem die Myelinscheiden um die Nerven bilden (Schwann’sche Zellen). Ebenfalls in den 1830er Jahren beschrieb Robert Remak (1815–1865) die unterschiedlichen Fasertypen von myelinisierten und unmyelinisierten Nervenfasern und vermutete, dass Nervenfasern aus Nervenzellkörpern entspringen. Jan Evangelista Purkinje (1787–1869) beschrieb in denselben Jahren ebenfalls große Neurone im Kleinhirn (die sogenannten Purkinjezellen). Auch Purkinje dokumentierte die zelluläre Natur der Gewebeschichtung.

Dennoch konnte die Zelltheorie sich zunächst nicht allgemein gegen die Auffassung durchsetzen, dass das Hirn eine durchgehende (anastomosische) Gewebemasse, ein Synzytium darstelle. Erst eine zunehmende Qualität der Mikroskope und bessere Färbemethoden ermöglichten eine endgültige Klärung dieser Frage. Erste Fortschritte in der Präparation von Hirngewebe zu mikroskopischen Studien machten Johann Christian Reil (1759–1813), der Alkohol und Adolph Hannover (1818–1894), der Chromsäure verwendete, um Hirngewebe zu härten und somit dünnere Schnitte zum Mikroskopieren schneiden zu können. Als Färbemittel führte Alfonso Giacomo Gaspare Corti (1822–1876) zunächst Karmin ein, 1873 gelang Camillo Golgi (1843–1926) eine Anfärbung mit Silbernitrat. Die Ergebnisse waren jedoch noch immer nicht fein genug, um Golgi von seiner Überzeugung abzubringen, dass die Zellen wie ein Rohrsystem fest miteinander verbunden seien.

Bald häuften sich aber Indizien, die für eine klare Abgrenzung der Zellen sprachen: Otto Deiters (1834–1863) beschrieb in einer 1865 posthum veröffentlichten Schrift die Fortsätze von Nervenzellen, die Dendriten und Axone, die erst 1890 durch Wilhelm His (1831–1904) bzw. 1896 durch Albrecht von Kölliker (1817–1905) ihre heutigen Namen erhielten. Die Schweizer His und Auguste Forel (1848–1931) argumentierten in ihren Schriften 1886 bzw. 1887 unabhängig voneinander dafür, dass Nervenzellen nicht miteinander verschmelzen. Zum Durchbruch verhalfen dieser Position die außergewöhnlich deutlichen Präparate, die Santiago Ramón y Cajal (1852–1934) anfertigte, nachdem er die Färbemethode Golgis perfektioniert hatte, und die keine feste Verbindung zwischen den Zellen zeigten. Da er als Spanier in der wissenschaftlichen Gemeinschaft zunächst Außenseiter war, setzte sich neben Kölliker Heinrich Wilhelm Waldeyer (1836–1921) für die Anerkennung seiner Erkenntnisse ein und etablierte im Zuge dessen 1891 den Begriff „Neuron“. 1906 bekamen Ramón y Cajal und Golgi gemeinsam den 1901 neu eingerichteten Nobelpreis für Physiologie oder Medizin verliehen.[35] Als Golgi im Rahmen der Verleihung auf die Synzytium-Theorie zurückkam und auch die funktionelle Lokalisation anzweifelte, vertrat er bereits eine Außenseiterposition.

Ramón y Cajal hatte bereits 1891 erkannt, dass Nerven Impulse nur in einer Richtung weiterleiten und einen – zu jener Zeit noch unsichtbaren – Spalt zwischen zwei Nervenzellen postuliert, dem Charles Scott Sherrington (1857–1952) 1897 den Namen „Synapse“ gab. 1891 fand Sherrington heraus, dass der Patellarsehnenreflex durch ein Zusammenspiel von Erregung eines Agonisten und Hemmung eines Antagonisten zustande kommt. Er konnte zeigen, dass sich selbst bei Tieren, bei denen die Verbindung zwischen Hirnstamm und Großhirn durchtrennt wurde, noch sehr komplexe Reflexe hervorrufen lassen. Seine genauen Untersuchungen über die neuronalen Grundlagen des Reflexes widerlegten die bis dahin geläufige Vorstellung, das Rückenmark verfüge über eine eigene Seele.[36] Zwischen 1893 und 1909 führte Sherrington die Prinzipien der reziproken Innervation weiter aus. Er studierte darüber hinaus die Hautbereiche, die bei Affen durch einzelne sensorische Nerven versorgt werden, und veröffentlichte ab 1902 zusammen mit Albert Grünbaum (1869–1921, ab 1915 Albert Leyton) mehrere Arbeiten zur genauen Untergliederung des Motorcortex. Sherrington bekam 1932 den Nobelpreis verliehen; da er nicht nur lange Zeit selbst wissenschaftlich produktiv blieb, sondern auch eine große Zahl hochkarätiger Schüler hervorbrachte, unter vielen anderen Wilder Penfield (1891–1976), John Carew Eccles (1903–1997) und Ragnar Granit (1900–1991), hatte er bis weit ins 20. Jahrhundert hinein bedeutenden Einfluss auf die Hirnforschung.

Grundlagen der Neurologie, Narkose und Psychophysik

Der französische Arzt Jean-Martin Charcot (1825–1893) legte als Leiter des Pariser Hôpital Salpêtrière die Grundlagen moderner Neurologie: Bei der Klassifizierung seiner Patienten unterschied er als Erster konsequent zwischen klinisch beobachtbaren Symptomen und zugrundeliegenden Erkrankungen, deren Ursache er mittels Autopsien aufzuklären suchte. Gemeinsam mit Edmé Félix Alfred Vulpian (1826–1887) erforschte er die Multiple Sklerose: Er beschrieb 1863 die typischen fokalen Läsionen im zentralen Nervensystem und unterschied die Krankheit vom Morbus Parkinson, der zuerst 1817 von James Parkinson (1755–1824) beschrieben und seither meist mit der Multiplen Sklerose gleichgesetzt worden war. Charcot untersuchte darüber hinaus auch die Amyotrophe Lateralsklerose, leitete Georges Gilles de la Tourette (1857–1904) bei dessen Erforschung des Tourette-Syndroms an und unterschied die Epilepsie von der Hysterie. Lediglich die Hysterie-Forschung, die Charcot gegen Ende seiner wissenschaftlichen Laufbahn betrieb, hat aus heutiger Sicht kaum mehr Bestand: Charcot wich in ihr von seinen zuvor streng wissenschaftlichen Methoden ab und wurde vermutlich auch Opfer seiner Mitarbeiter, die Patienten für die Zurschaustellung bestimmter Verhaltensweisen belohnten.[37]

Ebenfalls große Fortschritte wurden im 19. Jahrhundert in der Narkose gemacht: So isolierte Friedrich Sertürner 1803 Morphin als Schmerzmittel. 1842 verwendete Crawford W. Long erstmals Äther als Narkotikum, 1844 führte Horace Wells (1815–1848) das Lachgas ein und 1847 verwendete James Young Simpson (1811–1870) erfolgreich Chloroform.

Schließlich legten Ernst Heinrich Weber (1795–1878) und Gustav Theodor Fechner (1801–1887) die Grundlagen der Psychophysik, der systematischen und empirischen Erforschung von Reiz-Erlebnis-Zusammenhängen. Ohne ihre bahnbrechende Forschung wäre ein Studium der Wechselwirkung zwischen objektiv messbaren physischen Prozessen und Reizstärken und subjektivem mentalem Erleben (äußere Psychophysik) unmöglich. Da die zugrundeliegenden neuronalen Prozesse in ihrer Stärke zumeist eher dem subjektiven Empfinden als dem physischen Reiz ähneln, ist die Kenntnis dieser Zusammenhänge entscheidend für das Auffinden und die Untersuchung neuronaler Korrelate der Wahrnehmung (Physiologie und innere Psychophysik).

20. Jahrhundert

Kartierung der Großhirnrinde und Fortschritte der funktionellen Lokalisation

Anhand der Unterschiede in Dicke und Dichte der Schichten unterteilte Brodmann den Cortex in 52 verschiedene Areale.

Um die Jahrhundertwende gründete Oskar Vogt in Berlin seine zunächst privat in einem Mietshaus betriebene „Neurologische Zentralstation“,[38] die 1902 der Universität angegliedert und 1915 zum Kaiser-Wilhelm-Institut für Hirnforschung wurde. Zusammen mit seiner Frau, der französischen Neurologin Cécile Vogt (geb. Mugnier), hatte Oskar Vogt es sich zum Ziel gesetzt, Zusammenhänge zwischen seelischen Phänomenen und hirnanatomischen Strukturen zu finden. Teil dieses Projekts war die Arbeit von Korbinian Brodmann, der als Mitarbeiter des Instituts 1909 einen Hirnatlas publizierte, in dem er die Großhirnrinde in 52 Areale unterteilte. Grundlage für die Einteilung waren histologische Untersuchungen, bei denen er Hirnschnitte mit einer von Franz Nissl entwickelten Methode anfärbte und unter dem Mikroskop Unterschiede in Form und Schichtdicke der Zellen vorfand. Die Vogts konzentrierten sich währenddessen auf die Nervenverbindungen zwischen einzelnen Arealen. Ihre Arbeitshypothese war, dass Unterschiede in der Zellarchitektur auf Hirnzentren mit unterschiedlicher Funktion hindeuten. In Tierexperimenten gelang es ihnen jedoch nicht, den von Brodmann gefundenen Arealen konkrete Funktionen zuzuordnen. In der weiteren Forschung stellte sich heraus, dass eine solche Zuordnung tatsächlich nur sehr begrenzt möglich ist; dennoch wurden die Brodmann-Areale weiter verfeinert und sie werden noch heute verwendet.

Kurt Goldstein kritisierte die starre topographische Einteilung des Hirns in Funktionszentren (1934).

Im Jahr 1949 wurde der Nobelpreis an zwei Forscher vergeben, denen es gelungen war, bestimmte Funktionen im Hirn zu lokalisieren.[39] Der Schweizer Physiologe Walter Rudolf Hess hatte die Auswirkungen gezielter elektrischer Reizungen im Zwischenhirn von Versuchstieren beobachtet und aufgrund dieser Experimente eine detaillierte funktionale Karte des Zwischenhirns geschaffen. Der zweite Preisträger war der portugiesische Neurologe António Caetano de Abreu Freire Egas Moniz, der die Leukotomie (auch „Lobotomie“ genannt) zur Behandlung psychiatrischer Krankheiten eingeführt hatte. Dieses Operationsverfahren, bei dem Teile des Gehirngewebes des Patienten durchtrennt wurden, begründete die Psychochirurgie. Aufgrund der drastischen Nebenwirkungen kam es jedoch nach Aufkommen der Neuroleptika schon bald kaum noch zum Einsatz. Die Vergabe des Nobelpreises an ihn gilt heute als umstrittene Entscheidung.[40]

Ein weiterer Meilenstein der modernen Neurowissenschaft wurde zu Beginn der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts von Wilder Penfield und Theodore Rasmussen veröffentlicht. Mittels Elektrostimulation am offenen Gehirn wacher Patienten versuchten Penfield und Rasmussen epileptische Zentren ausfindig zu machen, lösten stattdessen aber komplexe Sinneseindrücke oder spontane Bewegungen in ihren Patienten aus.[41] Ihre systematischen Erforschung der Beziehung der Stimulationsorte mit den Bewegungen und Sinneseindrücken enthüllte ein verzerrtes Abbild der Oberfläche des Körpers, den Homunkulus und damit ein fundamentales Prinzip der Hirnorganisation, die Somatotopie.

Der amerikanische Neurobiologe Roger Sperry (1913–1994) vertauschte Anfang der 1940er Jahre bei ausgewachsenen Versuchstieren bestimmte Nerven und zeigte, dass die Tiere sich auch nach langer Zeit und trotz Trainings nicht an diese Veränderung gewöhnten. Diese Versuche zeigten auf, wie wichtig es war, durchtrennte Nerven des motorischen Systems bei operativen Eingriffen nicht wahllos mit Muskeln zu verbinden. Nachdem Sperry davon gelesen hatte, dass sich verletzte Sehnerven bei Molchen von selbst regenerieren, entfernte er die Augen von Versuchstieren und setzte sie um 180° verdreht wieder ein: Die Nerven wuchsen dennoch wieder an ihren ursprünglichen Endpunkten an, so dass das Sichtfeld der Tiere sich umkehrte. Um dies zu erklären, favorisierte Sperry die Theorie chemischer Wachstumsfaktoren, die Nerven während ihrer Entwicklung an ihre vorgesehenen Endpunkte leiten. Den experimentellen Nachweis für einen solchen Nervenwachstumsfaktor lieferte in den 1950er Jahren Rita Levi-Montalcini (1909–2012), die dafür 1986 als vierte Frau den Nobelpreis für Medizin oder Physiologie erhielt.

Ab 1953 widmete Sperry sich der funktionalen Spezialisierung der beiden Großhirnhälften. Zunächst experimentierte er mit Katzen und Affen, denen er den Balken durchtrennte, der die beiden Hirnhälften verbindet. Da seine Versuchstiere sich von der Operation erholten, wagten die Neurochirurgen Philip Vogel und Joseph Bogen 1961 einen entsprechenden Eingriff bei einem Kriegsveteranen, der unter schwerer und unkontrollierbarer Epilepsie litt. Nachdem diese Behandlungsmethode erfolgreich war, wurde sie auch bei weiteren Patienten eingesetzt und Sperry weitete seine Experimente auf diese so genannten Split-Brain-Patienten aus. Seit dem 19. Jahrhundert war über die funktionale Aufteilung der beiden Gehirnhälften spekuliert worden. Sperry erhielt nun erstmals experimentell abgesicherte Ergebnisse, die viele der bestehenden Überzeugungen widerlegten: Während die rechte Hirnhälfte etwa zuvor als generell unterlegen und als nicht bewusstseinsfähig galt, konnte Sperry zeigen, dass sie zu eigenständigen Leistungen fähig und der linken Hälfte in bestimmten Aufgaben überlegen war, etwa bei der Raumerfassung oder dem Erkennen von Mustern und Stimmen. Für seine Erkenntnisse erhielt er 1981 die Hälfte des Medizin-Nobelpreises.

Die zweite Hälfte des Nobelpreises teilten sich in jenem Jahr Torsten N. Wiesel und David H. Hubel, die mit Einzelzellableitungen zur Aufklärung der Funktionsweise der Sehrinde beigetragen hatten.[42][43]

Einer der aufsehenerregendsten Funde wurde 1996 von Giacomo Rizzolatti, Leonardo Fogassi und Vittorio Gallese (* 1959) gemacht, die im prämotorischen Cortex von Makaken Zellen fanden, die sowohl dann aktiv wurden, wenn der Affe eine bestimmte Handlung durchführte, als auch, wenn der Affe den Experimentator dabei beobachtete, wenn dieser dieselbe Handlung ausführte.[44] Mit dieser Fähigkeit, die Handlung anderer Individuen zu spiegeln, sind diese sogenannten Spiegelneurone zur Grundlage einer ganzen Reihe von Theorien geworden, die vor allem die kulturellen Errungenschaften des Menschen (Sprache, Ethik) zu erklären suchen.

Informationskodierung und -weiterleitung in den Nerven

Obwohl seit dem 18. Jahrhundert bekannt war, dass Elektrizität bei der Weiterleitung von Informationen über das menschliche Nervensystem eine wesentliche Rolle spielt, konnten die Details aufgrund mangelnder Messtechnik erst im Laufe des 20. Jahrhunderts erforscht werden. Mittels eines Kapillar-Elektrometers war es Francis Gotch (1853–1913) 1899 gelungen, die Refraktärzeit von Nervenzellen zu beobachten. 1905 wies Keith Lucas (1879–1916) das „Alles-oder-nichts-Gesetz“ bei der Aktivierung von Muskelzellen nach, 1913 konnte sein Schüler Edgar Douglas Adrian diese Erkenntnis auf die Aktivierung von Nerven übertragen, eine genauere Untersuchung des Verlaufs eines Aktionspotentials war mit den Instrumenten jener Zeit jedoch zunächst nicht möglich.

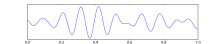

Die Situation änderte sich, als der Arzt Alexander Forbes (1882–1965) während seines Militärdienstes im Ersten Weltkrieg die neuen Röhrenverstärker kennenlernte und nach dem Krieg demonstrierte, dass sie eine wesentliche und verzerrungsarme Verstärkung von Nervenimpulsen ermöglichten. Herbert Spencer Gasser (1888–1963) konstruierte mit ihrer Hilfe einen mehrstufigen Verstärker und kombinierte sie mit einer Braunschen Röhre. Mit dem so geschaffenen Oszilloskop untersuchte er gemeinsam mit seinem Lehrer Joseph Erlanger (1874–1965) 1922 erstmals den zeitlichen Verlauf von Aktionspotentialen und wies auf die unterschiedlichen Leitungsgeschwindigkeiten verschiedener Nervenzellen hin. 1944 wurde ihre Forschung mit dem Nobelpreis ausgezeichnet.

Adrian übernahm die neue Technik. Es gelang ihm, einzelne Zellen zu untersuchen und auf diese Weise 1925 Sherringtons Theorie experimentell zu bestätigen, dass die Muskeln eine Tiefensensibilität besitzen, das heißt über Muskelspindeln Informationen über ihren Spannungszustand an das zentrale Nervensystem leiten. Zusammen mit seinem Studenten Yngve Zotterman (1898–1982) fand er 1926 heraus, dass die Intensität eines Reizes durch die Frequenz des Aktionspotentials vermittelt wird und dass die empfundene Stärke eines andauernden Reizes mit der Zeit abnimmt (Sensorische Adaption). Auch nachdem er 1932 gemeinsam mit Sherrington den Nobelpreis erhalten hatte, blieb Adrian wissenschaftlich aktiv und kartierte nicht nur 1943 den Cortex des Kleinhirns, sondern auch den somatosensorischen Cortex und wies darauf hin, dass die neuronale Repräsentation eines Körperteils eher dessen Bedeutung für das Überleben des Gesamtorganismus als seiner Größe entspricht.

Es blieb lange Zeit strittig, wie Nervenimpulse sich von einem Neuron zum nächsten ausbreiten. Ramón y Cajal hatte schon 1877 die Möglichkeit angesprochen, dass diese Reizübermittlung auf chemischem Wege geschehen könnte, diese Hypothese jedoch nicht weiter ausgeführt. Erste experimentelle Indizien dafür fanden George Oliver und Edward Albert Sharpey-Schafer (1850–1935), als sie 1894 bemerkten, dass die Injektion eines Extrakts der Nebenniere eine ähnliche Wirkung auf den Sympathikus entfaltet wie eine elektrische Reizung. 1905 stellte Thomas Renton Elliott (1877–1961) fest, dass dieser Effekt spezifisch für den Sympathikus war, und folgerte daraus, dass der Nerv selbst eine nun Adrenalin genannte Substanz ausschütten könne. Walter Dixon (1871–1931) fand 1907 eine dem Muscarin ähnliche Substanz, die eine analoge Rolle für den Parasympathikus zu spielen schien. Bereits 1906 hatte Reid Hunt (1870–1948) darauf hingewiesen, dass Acetylcholin den Blutdruck stark senkte, doch obgleich er diese Erkenntnis auf dem gleichen Kongress vorstellte wie Dixon, stellten die beiden zunächst keinen Zusammenhang zwischen ihren Resultaten her.

Das Verdienst, aus den Versuchen die korrekten Schlüsse zu ziehen und die Auffassung zu etablieren, dass die Reizweiterleitung über den synaptischen Spalt durch Neurotransmitter geschieht, gebührt Henry Dale (1875–1968) und Otto Loewi (1873–1961), die dafür 1936 den Nobelpreis erhielten. Loewi hatte 1921 aus dem erregten Vagus-Nerv eines Frosches eine Flüssigkeit gewonnen, die den Herzschlag anderer Frösche dämpfte und somit einen klaren Hinweis auf eine chemische Übermittlung geliefert. Dale zeigte, dass der Effekt von Acetylcholin einer natürlichen Erregung des Parasympathikus sehr nahekam, und wies den zuvor nur synthetisch erzeugten Stoff zusammen mit Harold Dudley (1887–1935) 1929 in der Milz von Pferden nach. 1936 zeigte er gemeinsam mit Wilhelm Feldberg (1900–1993), dass auch Muskeln durch Neurotransmitter aktiviert werden. Als Botenstoff des Sympathikus wies Ulf von Euler (1905–1983) 1946 das Noradrenalin nach. Gemeinsam mit seinen Mitarbeitern Julius Axelrod (1912–2004) und Bernard Katz (1911–2003) erhielt er dafür 1970 den Nobelpreis.

Der Australier John Carew Eccles (1903–1997) konnte schließlich aufdecken, dass es eine Eigenschaft der Synapse ist, ob sie auf die nachgeschaltete Zelle erregend (exzitatorisch) oder hemmend (inhibitorisch) wirkt. Er teilte sich dafür 1963 den Nobelpreis mit zwei Forschern, die die genauen Mechanismen der elektrischen Reizweiterleitung im Nervensystem aufgeklärt hatten:[45] Den Engländern Alan Lloyd Hodgkin (1914–1998) und Andrew Fielding Huxley (1917–2012) war bei Experimenten mit Riesenaxonen von Tintenfischen bereits 1939 aufgefallen, dass das Membranpotential einer Nervenzelle sich im Verlauf eines Aktionspotentials nicht nur ausgleicht, sondern umkehrt: Als sie ihre Forschung nach dem Zweiten Weltkrieg fortsetzten, konnten sie zeigen, dass dieser Effekt auf einer spannungsabhängigen Durchlässigkeit von Ionenkanälen für Natrium- und Kalium-Ionen beruht. Aus dieser Einsicht entwickelten sie das Hodgkin-Huxley-Modell, das eine realitätsnahe Simulation von Aktionspotentialen am Computer ermöglicht.

Einzelne Ionenkanäle konnten jedoch erst durch die Patch-Clamp-Technik studiert werden, die die Deutschen Erwin Neher (* 1944) und Bert Sakmann (* 1942) 1976 entwickelten. Mit ihr gewannen sie Erkenntnisse über das Verhalten einzelner Membranproteine, für die sie 1991 den Nobelpreis erhielten. Im Jahr 2000 folgte ein Nobelpreis für drei Forscher, die zu einem genaueren Verständnis der chemischen Abläufe an Synapsen beigetragen hatten: Der Schwede Arvid Carlsson (1923–2018) hatte die Funktion des Stoffs Dopamin als Neurotransmitter und seine Rolle bei der Entstehung der Parkinson-Krankheit aufgedeckt, während der US-Amerikaner Paul Greengard (1925–2019) die genaue Abfolge von Reaktionen erforscht hatte, die die Wirkung des Dopamins ausmachen.

Es wurden außerdem zahlreiche Theorien vorgeschlagen, wie das Gedächtnis im Gehirn codiert sein könnte. So schienen eine Reihe von Experimenten des amerikanischen Forschers Georges Ungar zu zeigen, dass die Angst vor dem Dunklen vom Molekül Scotophobin verursacht wird. Diese Theorie stellte sich als nicht haltbar heraus.[46] Eric Kandel (* 1929), ebenfalls US-Amerikaner, beschrieb die Mechanismen der synaptischen Plastizität und ihre Bedeutung für Lern- und Gedächtnisprozesse: Das Gedächtnis ist in der Struktur und Stärke der Verbindungen zwischen Nervenzellen, gespeichert.[47]

Hirnforschung und Ideologie

In der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts wurde Hirnforschung auch zu einem Politikum. Zum einen folgten Vorstellungen von der Organisation des Gehirns häufig der jeweils favorisierten Gesellschaftsordnung: So stellte Paul Flechsig sich das Großhirn nach dem Vorbild der Monarchie in drei strikte Hierarchiestufen unterteilt vor, während Theodor Meynert sowie Oskar und Cécile Vogt ein eher republikanisches Modell annahmen, nach dem die Funktion des Hirns auf einem gleichberechtigten Zusammenspiel der einzelnen Zentren basiert.[48] Andererseits wurde die Hirnforschung zu einem Mittel politischer Propaganda: So wurde Oskar Vogt 1925 von der Sowjetunion eingeladen, in Moskau ein Staatsinstitut für Hirnforschung aufzubauen und dort das Gehirn des jüngst verstorbenen Lenin zu sezieren. Als er 1929 bei einem Vortrag seine Ergebnisse zusammenfasste, kam er zum Schluss, dass der „hirnanatomische Befund“ Lenin als „Assoziationsathleten“ ausweise[49] – eine nach heutigen Maßstäben gewagte Folgerung, die ihm bis heute Spott einbringt.

Weitaus menschenverachtendere Folgen hatte die Zusammenarbeit einiger Hirnforscher mit den Machthabern während der Zeit des Nationalsozialismus in Deutschland. Bereits 1920 hatte der Psychiater Alfred Hoche zusammen mit dem Strafrechtler Karl Binding den Begriff des „lebensunwerten Lebens“ geprägt und öffentlich für die Tötung von Patienten plädiert, die unheilbar psychisch krank waren. In seiner Nachfolge halfen eine Reihe deutscher Ärzte und Hirnforscher mit, die so genannte Aktion T4 der Nationalsozialisten, in deren Rahmen unter der euphemistischen Bezeichnung „Euthanasie“ systematisch Behinderte und Psychiatriepatienten ermordet wurden, (pseudo-)wissenschaftlich zu legitimieren und durchzuführen.[50]

Oskar Vogt wurde 1935 die Leitung des Kaiser-Wilhelm-Instituts entzogen, da er gegenüber Juden unvoreingenommen war, Ausländer beschäftigte und nach Ansicht der Gestapo nicht hinreichend gegen „kommunistische Propaganda“ innerhalb seines Instituts vorgegangen war. Nach einer Übergangszeit, in der er als kommissarischer Direktor fungierte, übernahm 1937 Hugo Spatz in enger Zusammenarbeit mit Julius Hallervorden das Institut. Die beiden waren offiziell über die Aktion T4 informiert und erhielten daraus auch eine große Anzahl von Gehirnen für ihre Forschung. Hallervorden war in mindestens einem Fall anwesend, als in Görden Kinder ermordet wurden, deren Gehirne daraufhin in seiner Abteilung seziert wurden. Beide Wissenschaftler hatten bis lange in die Nachkriegszeit hinein führende Positionen am Max-Planck-Institut für Hirnforschung inne, der Nachfolgeorganisation des Kaiser-Wilhelm-Instituts, und forschten teilweise weiter an den während des Kriegs „gewonnenen“ Materialien. Eine aktive Aufarbeitung dieses dunklen Kapitels der Hirnforschung in Deutschland setzte erst um die Jahrtausendwende ein. Zeugnis davon sind unter anderem das im Jahr 2000 eingeweihte Mahnmal am Max-Delbrück-Centrum in Berlin[51] und die 2001 eingerichtete Sammlung Prinzhorn an der Universität Heidelberg.

Nichtinvasive Methoden ermöglichen neuartige Einsichten

Noch Anfang des 20. Jahrhunderts waren die Hirnforscher im Wesentlichen darauf beschränkt, die Gehirne von Verstorbenen zu sezieren, Patienten mit Hirnschäden zu untersuchen oder an freigelegten Hirnen von Versuchstieren zu experimentieren. Erst in der zweiten Hälfte des Jahrhunderts kamen Methoden auf, die es ermöglichten, am lebenden, gesunden Hirn Untersuchungen anzustellen, ohne dazu einen Eingriff vornehmen zu müssen. Erst diese neuen Methoden boten den Schlüssel zu vielen der heute als selbstverständlich betrachteten Erkenntnisse über das Gehirn. Die erste dieser Schlüsselmethoden war die Elektroenzephalografie (EEG), die es erlaubt, Spannungsschwankungen an der Kopfoberfläche aufzuzeichnen. Diese lassen wiederum Rückschlüsse auf die elektrische Aktivität des Gehirns zu.

Bereits 1875 hatte Richard Caton eine „kontinuierliche spontane elektrische Aktivität“ der Hirnoberfläche beschrieben, die er jedoch noch auf den freigelegten Hirnen von Kaninchen und Affen ableitete. Das erste aufgezeichnete EEG wurde 1912 von Vladimir Vladimirovich Pravdich-Neminsky veröffentlicht, der es noch als „Electrocerebrogram“ bezeichnete.[52] Untrennbar mit dem Verfahren verbunden blieb jedoch der Name Hans Bergers, der 1924 als Erster ein menschliches EEG aufzeichnete und seine Ergebnisse 1929 veröffentlichte. In den folgenden Jahren entwickelten zahlreiche Forscher das Verfahren weiter, routinemäßig kam es jedoch erst ab den 50er Jahren zum Einsatz. Ein wichtiger Meilenstein für die Vergleichbarkeit der erzielten Ergebnisse war die Standardisierung des 10-20-Systems zur Anordnung der EEG-Elektroden, die unter Leitung von Herbert Jasper erfolgte.

Mit den bildgebenden Verfahren wurde es möglich, Schnittbilder des lebenden Hirns anzufertigen. Aufgrund ihrer guten Eignung zur Darstellung von Weichgewebe und der geringen Belastung des Probanden steht hierbei besonders die in den 1970er Jahren entwickelte Magnetresonanztomographie (MRT) im Vordergrund, für die Paul Christian Lauterbur und Peter Mansfield 2003 den Nobelpreis erhielten. Zu einer zentralen Methode für die Hirnforschung entwickelte sich insbesondere die Funktionelle Magnetresonanztomographie (fMRT), mit der indirekt eine Aktivierung von Hirnzentren sichtbar gemacht werden kann. Bereits 1890 hatten C. S. Roy und C. S. Sherrington herausgefunden, dass neuronale Aktivität mit einer lokal verstärkten Durchblutung des entsprechenden Hirngewebes einhergeht (sog. „neurovaskuläre Kopplung“). 1990 gelang es Seiji Ogawa gemeinsam mit Tso-Ming Lee und weiteren Kollegen in den Bell Laboratories, sich den seit 1935 bekannten Unterschied in den magnetischen Eigenschaften von sauerstoffreichem und sauerstoffarmem Blut („BOLD-Kontrast“) zunutze zu machen, um diesen Anstieg in den MRT-Bildern sichtbar zu machen.

Auch das Diffusionsverhalten lässt sich durch Magnetresonanz messen (in der Medizin erstmals 1985 von Denis LeBihan) und ermöglicht Rückschlüsse auf die Lage und Ausrichtung von Nervenbündeln im Hirn. Das bis heute gebräuchlichste Modell hierfür, die Diffusions-Tensor-Bildgebung, wurde 1994 von Peter Basser eingeführt. In der praktischen Forschung spielt dieses Verfahren im Vergleich zur fMRT bislang jedoch eine untergeordnete Rolle.

Messungen mittels MRT oder EEG ermöglichen es nur, Korrelationen zwischen kognitiven Funktionen und bestimmten Hirnaktivierungen herzustellen. Um Kausalzusammenhänge zwischen Änderungen des Hirnzustands und Hirnfunktionen erforschen zu können, ist es dagegen erforderlich, das Hirn gezielt zu manipulieren und die Folgen zu beobachten. Eine nichtinvasive Möglichkeit hierzu ist die Stimulation durch elektrische Ströme, die durch starke Magnetfelder induziert werden können. Bereits 1894 berichtete Jacques Arsène d’Arsonval von Experimenten, bei denen er den Kopf eines Probanden vollständig mit einer Spule umgab, durch die ein starker Wechselstrom floss und so unter anderem Lichtempfindungen, so genannte Phosphene, auslöste.[53] Auch wenn heute umstritten ist, ob d’Arsonval tatsächlich das Hirn oder nur Sehnerv und Retina seiner Probanden stimuliert hat, stellen seine Experimente den ersten Versuch dar, das Hirn durch äußere Magnetfelder zu beeinflussen. In ihrer heutigen Form wurde die Transkranielle Magnetstimulation (TMS) zuerst 1985 von Anthony Barker beschrieben. Er stimulierte mit wesentlich kleineren Magnetspulen begrenzte Regionen des Kortex. Dies führt im Regelfall zu einer vorübergehenden Störung des betroffenen Hirnareals und geht mit funktionalen Beeinträchtigungen des Probanden einher, aus deren Art auf die Funktion des Hirnareals geschlossen werden kann.[54]

Stand zum Beginn des 21. Jahrhunderts

Im noch jungen 21. Jahrhundert entwickelt sich die Neurowissenschaft vor allem methodologisch weiter. So wird die Forschung an intelligenten Kontrastagenten für die funktionelle Kernspintomographie vorangetrieben, um die Konzentration (und deren Änderung) beliebiger Substanzen im Gehirn messbar zu machen. Diese Stoffe sollen im Prinzip die Anwesenheit eines bestimmten Stoffes durch eine im Kernspintomographen messbare Änderung ihrer magnetischen Eigenschaften anzeigen. Damit könnte die Ausschüttung von Neurotransmittern oder auch der aktionspotential-gekoppelte Einstrom von Kalzium in Nervenzellen im aktiven, lebendigen Gehirn praktisch in Echtzeit verfolgt werden.

Eine weitere Forschungsrichtung ist das funktionelle Studium des Neocortex auf Zell- und Synapsenebene. Für dieses sogenannte Blue-Brain-Projekt ist am Brain Mind Institut in Lausanne einer der 100 schnellsten Computer weltweit, ein Blue-Gene-Supercomputer mit 360 Teraflops, angeschafft worden, um die gewonnenen Erkenntnisse in einem gigantischen Computermodell zusammenzufassen.[55] Durch das exakte und systematische Studium einer einzelnen sogenannten kortikalen Säule von 2 mm Höhe und einem Durchmesser von 0,5 mm und seinen 10.000 Nervenzellen und ungefähr 108 Synapsen hofft man die Funktion der verschiedenen Transmitter-, Rezeptor-, Synapsen und Zelltypen in den Mikroschaltkreisen des Cortex auf die Spur zu kommen, bevor das Modell auf den gesamten Cortex (mit seinen etwa 1 Mio. Säulen) ausgeweitet wird. Diese Forschungsrichtung profitiert auch von der Entwicklung neuer Mikroskopiertechniken, die echte 3D-Aufnahmen ganzer Gehirne erlaubt.[56]

Ein noch uneinheitliches und umstrittenes Gebiet innerhalb der Hirnforschung ist die Suche nach einem neuronalen Korrelat des Bewusstseins. Obwohl der Physiker und Biochemiker Francis Crick 1990 behauptete, dass diese Frage bereits sinnvoll bearbeitet werden könne, und er zusammen mit Christof Koch eine entsprechende Theorie vorgestellt hat, existiert bis heute (Stand: 2008) kein allgemein akzeptiertes Forschungsprogramm, um dieser Frage nachzugehen. Manche Philosophen, wie etwa Thomas Metzinger, bearbeiten Fragestellungen, die sie als notwendige Voraussetzung für naturwissenschaftliche Forschung in diesem Gebiet betrachten.

Dennoch ist dieses Thema zu Beginn des 21. Jahrhunderts insbesondere in der Presse und in populärwissenschaftlichen Veröffentlichungen präsent und wird unter anderem zum Anlass genommen, die Frage nach der Vereinbarkeit von freiem Willen und Determinismus neu zu stellen. In der öffentlichen Debatte äußern einige Hirnforscher, darunter Wolf Singer und Gerhard Roth, die Vermutung, dass zukünftige Forschungsergebnisse unser Menschenbild und unser Rechtssystem verändern werden.[57] Andere Autoren, darunter Julian Nida-Rümelin, Jürgen Habermas und Michael Pauen, halten es dagegen aufgrund historischer und systematischer Erwägungen für unwahrscheinlich, dass die Hirnforschung in diesen Bereichen einen grundlegenden Wandel verursachen wird.[58]

Literatur

Allgemeine und geschichtliche Darstellungen

- Olaf Breidbach: Die Materialisierung des Ichs. Zur Geschichte der Hirnforschung im 19. und 20. Jahrhundert. Suhrkamp, Frankfurt 1997.

- Olaf Breidbach: Hirn, Hirnforschung. In: Werner E. Gerabek, Bernhard D. Haage, Gundolf Keil, Wolfgang Wegner (Hrsg.): Enzyklopädie Medizingeschichte. De Gruyter, Berlin 2005, ISBN 3-11-015714-4, S. 600 f.

- Peter Düweke: Kleine Geschichte der Hirnforschung. Von Descartes bis Eccles. Becksche Reihe, 2001, ISBN 3-406-45945-5.

- Matthias Eckoldt: Eine kurze Geschichte von Gehirn und Geist: woher wir wissen, wie wir fühlen und denken. München: Pantheon, 2016. ISBN 3-570-55277-2.

- Stanley Finger: Minds behind the brain. A history of the pioneers and their discoveries. Oxford University Press, 2000, ISBN 0-19-518182-4.

- Michael Hagner: Homo cerebralis. Der Wandel vom Seelenorgan zum Gehirn. Insel, Frankfurt 2000, ISBN 3-458-34364-4.

- Michael Hagner: Geniale Gehirne. Zur Geschichte der Elitegehirnforschung. München 2007 (1. Aufl. 2004).

- Michael Hagner: Der Geist bei der Arbeit. Historische Untersuchungen zur Hirnforschung. Wallstein, Göttingen 2006, ISBN 3-8353-0064-4.[59]

- E. R. Kandel, L. R. Squire: Neuroscience: Breaking Down Scientific Barriers to the Study of Brain and Mind. In: Science. Band 290, 2000, S. 1113–1120.

- Erhard Oeser: Geschichte der Hirnforschung. Von der Antike bis zur Gegenwart. Wissenschaftliche Buchgesellschaft, Darmstadt 2002; 2. Auflage ebenda 2010.

- Walther Sudhoff: Die Lehre von den Hirnventrikeln. In: Sudhoffs Archiv. Band 7, 1913, S. 149–205.

Sekundärtexte

- Eric R. Kandel, James H. Schwartz, Thomas M. Jessel (Hrsg.): Principles of Neural Science. McGraw-Hill, New York 2000, 4. Edition, ISBN 0-8385-7701-6.

- Hermann Lutz: Ignaz von Döllingers Abhandlung: Beiträge zur Entwicklung des menschlichen Gehirns (1814) und ihre Bedeutung für die Geschichte der Hirnforschung. Medizinische Dissertation Würzburg 1920.

- Larry R. Squire, Darwin Berg, Floyd Bloom, Sascha du Lac, Anirvan Ghosh (Hrsg.): Fundamental Neuroscience. Academic Press; 3. Edition, 2008, ISBN 0-12-374019-3.

Weblinks

Einzelnachweise

- ↑ J. H. Breasted: The Edwin Smith surgical papyrus. Univ. Chicago Press, Chicago 1980, 2 Bd. S. xvi, 6, 480–485, 487–489, 446–448, 451–454, 466; 2: S. XVII, XVII (A)

- ↑ Stanley Finger: Minds behind the brain. S. 18.

- ↑ Lloyd, 1975.: Alcmeon and the early history of dissection, Sudhoffs Archiv, 59, S. 113–47

- ↑ Corpus Hippocraticum: De morbo sacro.

- ↑ H. Diels, W. Kranz: Die Fragmente der Vorsokratiker. 6th ed., Band 1, S. 210–216. Weidmann, Dublin, Ireland 1952.

- ↑ Bernhard D. Haage: Ventrikellehre. In: Werner E. Gerabek, Bernhard D. Haage, Gundolf Keil, Wolfgang Wegner (Hrsg.): Enzyklopädie Medizingeschichte. De Gruyter, Berlin / New York 2005, ISBN 3-11-015714-4, S. 1439.

- ↑ Olaf Breidbach: Hirn, Hirnforschung. In: Werner E. Gerabek, Bernhard D. Haage, Gundolf Keil, Wolfgang Wegner (Hrsg.): Enzyklopädie Medizingeschichte. De Gruyter, Berlin/New York 2005, ISBN 3-11-015714-4, S. 600 f.; hier: S. 600.

- ↑ C. M. Goss: On anatomy of nerves by Galen of Pergamon. Am J Anat. März 1966; 118 (2): S. 327–335.

- ↑ Vgl. auch Jost Bendedum: Das Riechorgan in der antiken und mittelalterlichen Hirnforschung und die Rezeption durch S. Th. Soemmerring. In: Gunter Mann, Franz Dumont (Hrsg.): Gehirn – Nerven – Seele. Anatomie und Physiologie im Umfeld S. Th. Soemmerrings. Stuttgart 1988 (= Soemmerring-Forschungen. Band 3), S. 11–54.

- ↑ Archivierte Kopie ( des vom 28. September 2007 im Internet Archive) Info: Der Archivlink wurde automatisch eingesetzt und noch nicht geprüft. Bitte prüfe Original- und Archivlink gemäß Anleitung und entferne dann diesen Hinweis.

- ↑ L. Richter-Bernburg: Abu Bakr Muhammad al-Razi’s (Rhazes) medical works. Med Secoli. 6 (2): S. 377–392, 1994

- ↑ F. S. Haddad Surgical firsts in Arabic medical literature. Stud Hist Med Sci. 10–11: S. 95–103. 1986–1987

- ↑ A. S. Sarrafzadeh, N. Sarafian, A. von Gladiss, A. W. Unterberg, W. R. Lanksch: Ibn Sina (Avicenna). Historical note. Neurosurg Focus. 11 (2): E5. 2001

- ↑ J. Hirschberg: Geschichte der Augenheilkunde, Bd. 3, Leipzig 1915.

- ↑ E. Savage-Smith: The practice of surgery in Islamic lands: myth and reality. Soc Hist Med. 13 (2): S. 307–321. 2000

- ↑ Jean C. Tamraz und Youssef G. Comair: Atlas of Regional Anatomy of the Brain Using MRI. Springer, 2006, Seite 1.

- ↑ Leonardo da Vinci on the Brain and Eye. (PDF) S. 103, abgerufen am 23. November 2017 (englisch).

- ↑ Jean C. Tamraz und Youssef G. Comair: Atlas of Regional Anatomy of the Brain Using MRI. Springer, 2006, Seite 3.

- ↑ M. Fahrer: Bartholomeo Eustachio-the third man: Eustachius published by Albinus. ANZ J Surg. 73 (7): S. 523–528; 2003

- ↑ P. C. Kothary, S. P. Kothary: Gabriele Fallopio. Int Surg. 60 (2): S. 80–81. 1975

- ↑ DALL'OSSO E. A contribution to the scientific thought of Giulio Cesare Aranzio: his surgical work. 1956 61 (6): S. 754–767 (italienisch).

- ↑ Stanley Finger: Minds behind the brain. Seite 75.

- ↑ Antonio R. Damasio. Descartes’ Irrtum. Fühlen, Denken und das menschliche Gehirn. List, 1997.

- ↑ Stanley Finger: Minds behind the brain. Seite 102.

- ↑ Stanley Finger: Minds behind the brain. Seite 121.

- ↑ Gundolf Keil: Blumentrost, Berthold. In: Verfasserlexikon. 2. Auflage. Band 1, 1978, Sp. 904–905.

- ↑ Gundolf Keil: Berthold Blumentrost. In: Werner E. Gerabek, Bernhard D. Haage, Gundolf Keil, Wolfgang Wegner (Hrsg.): Enzyklopädie Medizingeschichte. De Gruyter, Berlin 2005, ISBN 3-11-015714-4, S. 189–190.

- ↑ Vgl. auch Henry Ernest Sigerist: Meister Blumentrosts Arzneibuch. In: Sudhoffs Archiv. Band 12, 1920, S. 70–73.

- ↑ Rüdiger Krist: Berthold Blumentrosts ‘Quaestiones disputatae circa tractatum Avicennae de generatione embryonis et librum meteorum Aristotelis’. Ein Beitrag zur Wissenschaftsgeschichte des mittelalterlichen Würzburgs. Teil I: Text. (Medizinische Dissertation Würzburg) Wellm, Pattensen 1987, jetzt im Verlag Königshausen & Neumann, Würzburg (= Würzburger medizinhistorische Forschungen. Band 43).

- ↑ Bereits Avicenna warnte davor, Schröpfköpfe am Hinterhaupt zu platzieren, damit dadurch nicht das Gedächtnis geschädigt werde. Vgl. Gotthard Strohmaier: Avicenna. Beck, München 1999, ISBN 3-406-41946-1, S. 75.

- ↑ Differenziert werden unter anderem die fünf Sinne (auditus, visus, olfactus, gustus und tactus) sowie des Weiteren sensus communis, fantasya, ymaginacio und cogitacio sowie memoria.

- ↑ Olaf Breidbach: Die Materialisierung des Ichs. Seite 73.

- ↑ Stanley Finger: Minds behind the brain. Seite 145.

- ↑ Stanley Finger: Minds behind the brain. Seite 172.

- ↑ Ramón y Cajal, Nobel Lectures: Physiology or Medicine (1901–1921) (Elsevier, Amsterdam, 1967), S. 220–253.

- ↑ M. R. Bennett und P. M. S. Hacker: Philosophical Foundations of Neuroscience. Blackwell Publishing, 2003, S. 41, ISBN 1-4051-0838-X

- ↑ Stanley Finger: Minds behind the brain. Seite 195.

- ↑ Wolf Singer: Auf dem Weg nach innen. 50 Jahre Hirnforschung in der Max-Planck-Gesellschaft. In: Der Beobachter im Gehirn. Essays zur Hirnforschung. Suhrkamp, 2002, S. 12, ISBN 3-518-29171-8

- ↑ Herbert Olivecrona: The Nobel Prize in Physiology or Medicine 1949, Presentation Speech. In: Nobel Lectures, Physiology or Medicine 1942–1962. Elsevier Publishing Company, Amsterdam 1964.

- ↑ Leander Diener: Gold für eine imaginäre trading zone. Die doppelte Vergabe des Nobelpreises für Physiologie oder Medizin 1949. In: Nils Hansson, Daniela Angetter-Pfeiffer (Hrsg.): Laureaten und Verlierer. Der Nobelpreis und die Hochschulmedizin in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Vienna University Press, Göttingen 2021, ISBN 978-3-8470-1355-6, S. 47–65.

- ↑ Wilder Penfield, Theodore Rasmussen: The Cerebral Cortex of Man. A Clinical Study of Localization of Function. The Macmillan Comp., New York 1950.

- ↑ R. W. Sperry, Proc. Natl. Acad. Sci. U. S. A. 50, S. 703, 1963

- ↑ D. H. Hubel, T. N. Wiesel: J. Physiol. 148, S. 574, 1959

- ↑ Giacomo Rizzolatti et al. (1996): Premotor cortex and the recognition of motor Actions. In: Cognitive Brain Research 3, S. 131–141.

- ↑ Ragnar Granit: The Nobel Prize in Physiology or Medicine 1963, Presentation Speech In: Nobel Lectures, Physiology or Medicine 1963–1970, Elsevier Publishing Company, Amsterdam, 1972

- ↑ Louis Neal Irwin (2006) "Scotophobin: Darkness at the Dawn of the Search for Memory Molecules", ISBN 0-7618-3580-6

- ↑ Howard Eichenbaum: Memory. In: Scholarpedia. (englisch, inkl. Literaturangaben)

- ↑ Peter Düweke: Kleine Geschichte der Hirnforschung. Seite 124

- ↑ Peter Düweke: Kleine Geschichte der Hirnforschung. Seite 116.

- ↑ Hans-Walter Schmuhl: Medizin in der NS-Zeit: Hirnforschung und Krankenmord. In: Deutsches Ärzteblatt 98 (19), Seite A 1240–1245, Mai 2001

- ↑ Rede des Präsidenten Hubert Markl zur Enthüllung des Mahnmals zum Gedenken an Opfer der nationalsozialistischen Euthanasiemaßnahmen ( vom 7. Juni 2007 im Internet Archive) Berlin-Buch, 14. Oktober 2000

- ↑ Barbara E. Swartz und Eli S. Goldensohn: Timeline of the history of EEG and associated fields. In: Electroencephalography and clinical Neurophysiology. 106, 1998, S. 173–176.

- ↑ L. A. Geddes: d'Arsonval, Physicial and Inventor. In: IEEE Engineering in Medicine and Biology. Juli/August 1999, S. 118–122.

- ↑ A. T. Barker, R. Jalinous, I. L. Freeston: Non-invasive magnetic stimulation of human motor cortex. The Lancet 1985;1: S. 1106–1107.

- ↑ Henry Markram (2006) The blue brain project. In: Nat Rev Neurosci; 7 (2): S. 153–160. Review.

- ↑ H. U. Dodt et al. (2007): Ultramicroscopy: three-dimensional visualization of neuronal networks in the whole mouse brain. In: Nature Methods 4, S. 331–336.

- ↑ Wolf Singer: Ein neues Menschenbild? Gespräche über Hirnforschung. Suhrkamp, 4. Auflage 2003, ISBN 978-3-518-29196-2.

- ↑ Michael Pauen: Was ist der Mensch? Die Entdeckung der Natur des Geistes. Deutsche Verlags-Anstalt, 2007, ISBN 978-3-421-04224-8.

- ↑ Vgl. Jens Elberfeld: Rezension zu: Hagner, Michael: Der Geist bei der Arbeit. Historische Untersuchungen zur Hirnforschung. Göttingen 2006. In: H-Soz-u-Kult, 24. März 2010.