Demokratie

Demokratie (von altgriechisch δημοκρατία dēmokratía Volksherrschaft) ist ein Begriff für Formen der Herrschaftsorganisation auf der Grundlage der Partizipation bzw. Teilhabe aller an der politischen Willensbildung. Es handelt sich um einen zentralen Begriff der Politikwissenschaft, der ursprünglich aus der Staatsformenlehre stammt und in der Demokratietheorie erörtert wird. Die erste begriffliche Erwähnung findet sich bezogen auf die Attische Demokratie bei Herodot. Ideengeschichtlich wegweisend für den Begriff war die Definition der Politie bei Aristoteles. Eine schlagwortartige Beschreibung aus der Moderne liefert Abraham Lincolns Gettysburg-Formel von 1863: „Regierung des Volkes, durch das Volk, für das Volk“.[1]

Zur liberalen Demokratie, wie sie sich nach westlichen Mustern herausgebildet hat, gehören allgemeine, freie und geheime Wahlen, die Aufteilung der Staatsgewalt bei Gesetzgebung, Regierung und Rechtsprechung auf voneinander unabhängige Organe (Gewaltenteilung) sowie die Garantie der Grundrechte.

In einer repräsentativen Demokratie, in der gewählte Repräsentanten zentrale politische Entscheidungen treffen, haben oft Parteien maßgeblichen Anteil an der politischen Willensbildung und an der durch Wahlen legitimierten Regierung. Die Opposition ist fester Bestandteil eines solchen demokratischen Systems, zu dem auch die freie Meinungsäußerung samt Pressefreiheit, die Möglichkeit friedlicher Regierungswechsel und der Minderheitenschutz gehören.

In einer direkten Demokratie trifft das Stimmvolk politische Entscheidungen direkt.

Je nach zugrundeliegendem Demokratiebegriff gibt es jedoch unterschiedliche Kriterien dafür, wann ein Staat als Demokratie gilt. Neben und auch statt der bereits genannten Begriffe werden so z. B. Volkssouveränität, Mehrheitsherrschaft, verfassungsmäßige Ordnung, allgemeine Wohlfahrt, Pluralismus, Rechts- und Sozialstaatlichkeit, Schutz des Privateigentums etc. genannt. Daher unterscheiden sich die unter der Bezeichnung „Demokratie“ in Vergangenheit und Gegenwart registrierten politischen Systeme.

Forderungen nach demokratischen Strukturen beziehen sich nicht nur auf die gesamtstaatliche Ebene. Sie werden auch für Teilbereiche des organisierten Gesellschaftslebens wie Institutionen, Verbände, Vereine oder auch das Wirtschaftsleben erhoben.

Gemäß Demokratieindex von 2021, einer Form der Demokratiemessung gemäß besagtem westlichem Muster, leben nur 6,4 % der Weltbevölkerung in „vollständigen Demokratien“, weitere 39,3 % in „unvollständigen Demokratien“, hingegen 17,2 % in teildemokratischen Systemen und 37,1 % in Autokratien.[2]

Definition der Demokratie

Aus der ursprünglichen Wortbedeutung von Demokratie (Macht oder Herrschaft des Volkes) abgeleitet und um das Objekt der Herrschaftsausübung logisch erweitert folgert Giovanni Sartori: „Demokratie ist die Macht des Volkes über das Volk.“ Dabei zu beachten sei, dass die vom Volk nach oben ausgehende Macht – wiederum durch die Kontrolle des Volkes – auch die Machtausübung nach unten bestimme. Andernfalls bestehe die Gefahr, dass die Herrschaft über das Volk mit der Herrschaft des Volkes nichts zu tun habe. „Wer Macht delegiert, kann sie auch verlieren; Wahlen sind nicht notwendig frei; und die Repräsentation ist nicht unbedingt eine echte.“[3]

Historisch veränderlich und umstritten war und ist, wer als dem „Volk“ zugehörig definiert wird und wie es seinen Willen bekunden könne. Der österreichisch-amerikanische Politikwissenschaftler Kurt Leo Shell nennt als Minimaldefinition für Demokratie ein System, das allen Staatsbürgern von einem bestimmten Alter an das gleiche Recht zubilligt, an den sie alle betreffenden Gesetzen zumindest indirekt zu partizipieren und ihren Willen ohne rechtliche Diskriminierung oder Unterdrückung zu bilden und auszudrücken.[4]

Der in Athen im 5. Jahrhundert v. Chr. entwickelte Begriff der Demokratie hat nur noch wenig Ähnlichkeit mit der heutigen Verwendung des Begriffs.[5] Als markantesten Gegensatz zur Demokratie und geradezu als ihr Gegenteil bezeichnet Sartori die Autokratie. Dieser Abgrenzung gemäß ist Demokratie ein System nach dem Grundsatz, dass niemand sich selbst zum Herrscher erklären kann, niemand die Macht unwiderruflich im eigenen Namen innehaben kann.[6]

Für Samuel Salzborn liegt es im Wesen der Demokratie selbst, sich einer verbindlichen, konsensfähigen Definition zu entziehen. Was die Demokratie kennzeichne, müsse umstritten sein, weil es zum demokratischen Prozess gehöre, Interessenkonflikte zu organisieren und ihnen zur Artikulation zu verhelfen. In Anlehnung an Gunnar Folke Schuppert bezeichnet Salzborn Demokratie als „ein Verfahren der Legitimation, der Kontrolle und der Kritik politischer Herrschaft“. Im Unterschied zu einer vor allem auf normative Aspekte orientierten statischen Definition lasse sich so der funktionale Charakter von Demokratie fassen, und zwar vor allem durch eine negative Bestimmung im Verhältnis zur organisierten Herrschaft. „Demokratie fordert die Legitimation (ohne bereits genau zu bestimmen durch wen, von wem und auf welche Weise), sie fordert die Kontrolle (ebenfalls ohne eine substanzielle Erklärung darüber, wie und auf welche Weise) und sie zielt auf die Kritik von politischer Herrschaft – als dauerhaften und unabgeschlossenen Prozess.“[7]

Ursprung der Demokratie

Der Ausdruck Demokratie ist auf altgriechisch δημοκρατία zurückzuführen, ein Kompositum aus δῆμος dḗmos ‚Volk‘ und κράτος krátos ‚Kraft; Macht; Herrschaft‘.[8] Die Endung -kratia bezeichnet dabei, anders als Wörter mit der Endung -archie, nicht die Zahl der jeweils Herrschenden, denen ein Amtsmonopol attestiert wird, sondern die Qualität des Regierungsprinzips.[9] Die erste Erwähnung der Bezeichnung Demokratie findet sich bei Herodot um 430 v. Chr., als die so bezeichnete Herrschaftsform bereits mehrere Jahrzehnte praktiziert worden war.[10] Zur Demokratie hinleitende Begriffe im Vorfeld waren die mit den Kleisthenischen Reformen in Verbindung stehenden Isonomie (ἰσονομία ‚Gleichheit vor dem Gesetz‘), Isegorie (ἰσηγορία ‚gleiches Rederecht‘) und Isokratie (ἰσοκρατία ‚gleicher Anspruch auf Herrschaft‘).

In der ursprünglichen Bedeutung ist Demokratie laut Giovanni Sartori „die Regierung oder Macht des Volkes“. Demos stand dabei für die Gemeinschaft, die in der Volksversammlung zusammentrat.[11] Herodot lässt Otanes die Vorzüge dieser Herrschaft der Vielen wiedergeben[12]: die Amtsbesetzung durch Losverfahren, die Rechenschaftspflicht der Amtsträger, die Vorlage aller Beschlüsse vor der Gesamtheit,[13] die Rechtsgleichheit für alle und die Verwerfung jeder Willkürmacht.[14] Doch umfasste der Demos in einer griechischen Polis nur die freien Männer, die als mündige Bürger an der Ekklesia, der Volksversammlung, teilnahmen, nicht also Frauen, Sklaven und Metöken.[15]

Bedeutungswandel

Bis ins späte 18. Jahrhundert stand Demokratie schwerpunktmäßig für die ursprüngliche Bedeutung eines Gemeinwesens, das sich unter Einbeziehung breiter Kreise seiner Bevölkerung selbst regiert. Unter Bezugnahme auf die attische Demokratie wurde Demokratie in diesem Verständnis mit Chaos, Despotismus der Massen und Demagogie assoziiert.[16] Erst in den Jahren 1780 bis 1800 trat der Begriff Demokratie aus der Gelehrtensprache heraus, die heutigen Wortbedeutungen entwickelten sich, er wurde als politischer Begriff allgemein verwendet und war jahrzehntelang heftig umkämpft.[17] Noch in den 1780er Jahren lehnten die Gründerväter der Vereinigten Staaten in den Federalist Papers die „Demokratie“ klar ab und befürworteten eine Republik mit gewählten Repräsentanten.[18] Auch im Amerikanischen Unabhängigkeitskrieg und in der Französischen Revolution ging es laut Hans Vorländer noch viel eher um die Republik als um die Demokratie. „So bestand die Ironie der Geschichte des Demokratiebegriffs darin, dass eigentlich von der Demokratie nicht die Rede war, als es darum ging, die moderne Demokratie zu etablieren. Vielmehr war, in Frankreich genauso wie in Nordamerika oder in Deutschland, von der Republik die Rede, wenn die neue Form der repräsentativen Demokratie gemeint war.“[19] Unter Republik wurde im 18. Jahrhundert allgemein ein Gemeinwesen verstanden, in dem die Gesetze herrschten, ein gutes Regiment als Antonym zum zunehmend kritisierten Despotismus.[20] Der Demokratiebegriff wurde in den revolutionären Auseinandersetzungen von der Staatsformbedeutung zum Teil gelöst und zu einem „Tendenz- und Bewegungsbegriff“ sozialer und politischer Kräfte. In der Folge entstand dementsprechend das Verb demokratisieren.[21]

Alexis de Tocqueville veröffentlichte 1835 sein bis heute wichtiges Werk Über die Demokratie in Amerika, stellte jedoch später fest: „Es ist unser Gebrauch der Wörter ‚Demokratie‘ und ‚demokratische Regierung‘, der zu größter Verwirrung führt. Solange diese Wörter nicht einvernehmlich klar definiert sind, leben die Menschen in einem unbehebbaren Gedankenwirrwarr, sehr zum Vorteil von Demagogen und Despoten.“[22] Derselbe Begriff Demokratie bezeichnet seitdem viele völlig unterschiedliche Herrschaftsformen. Der norwegische Philosoph Arne Næss dokumentierte 1956 zweihundert verschiedene Definitionen. Laut dem schwedischen Politikwissenschaftler Ludvik Bergman hat Demokratie in der Hauptsache vier Bedeutungen:

- ein politisches System

- ein Ideal kollektiver Selbstregierung

- eine Vorbedingung für Legitimität bzw. ein Erfordernis für Gerechtigkeit als normative Prinzipien

- eine Lebensform, die auf gegenseitigem Respekt und der Selbstverpflichtung zu friedlicher Zusammenarbeit (John Dewey) basiert bzw. das Ethos, das in einer egalitären Gesellschaft vorherrscht (Alexis de Tocqueville).[23]

Moderne Demokratie

Demokratie ist zum Oberbegriff vieler politischer Systeme geworden, die sich von der klassischen Demokratie der Antike zumeist stark unterscheiden. Als vieldeutig und widerspruchsvoll erscheint bei Waldemar Besson und Gotthard Jasper, was weltweit als Demokratie und als demokratisch ausgegeben wird. Die Verwirrung beruhe teils darauf, dass Demokratiedefinitionen aus verschiedenen Zeiten und Gesellschaftsordnungen unreflektiert nebeneinander gebraucht würden, ohne zwischen dem „prinzipiellen Kern“ des demokratischen Gedankens und seiner jeweils zeitgebundenen Ausformung zu unterscheiden.[24]

Salzborn nennt als in die moderne Begriffsgenese von Demokratie eingeschriebene Werte: die individuelle Freiheit als Subjekt, die Verbindung von Staats- und Volkssouveränität und die Gewähr elementarer Rechte der Menschen gegen den Staat.[25] Der Politikwissenschaftler Manfred G. Schmidt definiert Demokratie als „eine Staatsverfassung, in der die Herrschaft bzw. die Machtausübung auf der Grundlage politischer Freiheit und Gleichheit sowie weitreichender politischer Beteiligungsrechte erwachsener Staatsbürger erfolgt.“ Im Idealfall geschehe dies „in offenen, die Opposition gleichberechtigt einschließenden Vorgängen der Willensbildung und Entscheidungsfindung“.[26]

Im Gegensatz zu anderen demokratietheoretischen Periodisierungen, die die moderne Demokratie zumeist bereits im 18. Jahrhundert mit der Entstehung der Vereinigten Staaten von Amerika und den politischen Auswirkungen der Französischen Revolution ansetzen, sieht Schmidt alle vor dem 20. Jahrhundert verfassten Lehren einschließlich der von Karl Marx als Vorläufer moderner Demokratietheorien. Diesen fehle die Erfahrung einer entwickelten demokratischen Staatsverfassung mit allgemeinem Männer- und Frauenwahlrecht und Parteienwettbewerb.[27]

Laut Sartori beruht die moderne Demokratie erstens auf beschränkter Mehrheitsherrschaft, zweitens auf Wahlverfahren und drittens auf repräsentativer Übertragung von Macht. Daraus folgt für ihn, dass einige Teilhabeberechtigte politisch einflussreicher sind als andere, dass auch die Wählermehrheit „nicht wirklich Macht ausübt“ und dass vieles von dem, was als „Wille“ des Volkes bezeichnet wird, eher einer „Zustimmung“ des Volkes ähnelt. „Wieviel Erfolg wir auch bei der Wiederherstellung kleiner direkter Demokratien haben mögen, es bleibt die Tatsache, daß Demokratien mit persönlichem Kontakt nur Teile größerer Gebilde sein können und letzten Endes Mikrobestandteile eines Gesamtgebildes, das stets eine indirekte Demokratie ist und auf vertikalen Vorgängen beruht.“[28]

Unverzichbarer Garant für die Etablierung demokratischer Freiheit ist laut Salzborn die Staatssouveränität. Wer Freiheit wolle, brauche Sicherheit, auch wenn damit eine unbegrenzte persönliche Freiheit nicht vereinbar sei. Ohne das Gewaltmonopol des Staates mit seiner Verfügungsgewalt über den Ausnahmezustand sei Freiheit nur in Zeiten innerer und äußerer Stabilität unbedroht.[29]

Zur Grundlage eines Messinstruments moderner empirischer Demokratieforschung wurde das von Robert Alan Dahl entwickelte Demokratiekonzept der Polyarchie. Diesen bereits im 17. Jahrhundert für eine Ordnung gebrauchten Begriff, der dem Volk die höchste Macht zugeschrieb, griff Dahl unter Abwandlung auf, indem er damit die auf dem allgemeinen Männer- und Frauenwahlrecht beruhenden Repräsentativdemokratien verband. Als Indikatoren bzw. Messgrößen einer Annäherung der bestehenden Polyarchien an das Ideal einer vollständigen Demokratie, das Dahl nirgendwo verwirklicht sah, bestimmte er eine Reihe wichtiger Kriterien: Wahl und Abwahl der Amtsinhaber; regelmäßig stattfindende freie und faire Wahlen; aktive und passive Stimmberechtigung für alle mündigen Staatsangehörigen; freie Meinungsäußerung und Informationsfreiheit; ungehinderte Selbstorganisation in politischen Parteien und Interessengruppen.[30] Sartori sah in der auch aus seiner Sicht mit Mängeln behafteten existierenden Demokratie eine Wahl-Polyarchie – ein diffuses, offenes System von Einflussgruppen, die für Wahlen miteinander konkurrieren. Sein Ziel war eine „selektive Polyarchie“ bzw. eine „Polyarchie des Verdienstes“, bei der existierende wirtschaftliche und soziale Ungleichheiten nach John Rawls so zu gestalten seien, dass sie erwartbar zum allseitigen Vorteil dienen und allen freien Ämterzugang bieten.[31]

Wertbegriff

Bis zum Ende des Zweiten Weltkriegs war die Bezeichnung Demokratie laut Sartori noch vergleichsweise klar abgegrenzt. Weder Stalin noch Hitler oder Mussolini hätten einen Anspruch erhoben, dass ihre Regime Demokratien seien. Erst seit 1945 habe sich die Wertbedeutung des Wortes Demokratie dramatisch geändert. Anstelle der bewaffneten Auseinandersetzung habe ein Krieg um das Wort mit dem Ziel begonnen, „Demokratie“ auf die eigene Seite zu bringen.[32] Zur vielseitigen Beanspruchung des Ausdrucks Demokratie zitierte Sartori George Orwell: „Für ein Wort wie ‚Demokratie‘ gibt es nicht nur keine allgemein anerkannte Definition, sondern ein derartiger Versuch stößt auch allseits auf Widerstand […] Die Verfechter jedes beliebigen Regimes behaupten, es sei eine Demokratie, und befürchten, sie müßten auf den Gebrauch des Wortes verzichten, wenn es auf irgendeine Bedeutung festgelegt würde.“[33]

Demokratie war seit je ein Kampfbegriff und als solcher stets mit starken Wertvorstellungen verbunden. Fortdauernd einflussreiche antike Denker wie Platon und Aristoteles wurden hauptsächlich mit ihrer Kritik an negativen Folgeerscheinungen demokratischer Herrschaftssysteme überliefert und noch in der Frühen Neuzeit als Demokratieverächter betrachtet. Der Erste, der den Begriff aufwertete, war der niederländische Philosoph Baruch de Spinoza (1632–1677). Im 21. Jahrhundert ist das Wort stark positiv besetzt und dient unter anderem dazu, Populisten zu delegitimieren, die ihrerseits für sich in Anspruch nehmen, die Interessen des Volks zu vertreten. Demokratisch und nichtdemokratisch sind so Synonyme für gut und böse geworden.[34]

Geschichte

Vorstellungen davon, was Demokratie ist und sein sollte, sind von der Antike bis in die Gegenwart zumeist verbunden mit sozialen und politischen Demokratisierungsprozessen, heißt es bei Salzborn. Demokratietheorien sind demnach das Ergebnis von Konflikten um politische, soziale und ökonomische Interessen. Sie entstünden in der Absicht, politische Ordnungen zu verändern oder auch vor Veränderung zu bewahren. Die praktische Realisierung einer theoretischen Ordnungsvorstellung und politischen Programmatik setze aber eine gesellschaftliche Mobilisierung voraus. Ein neues Ordnungskonzept zu verwirklichen, erfordere das Bündnis aus Elite und Masse, das andererseits aber auch gebraucht werde, wenn bestehende Verhältnisse gegen sie revolutionierende Vorstellungen geschützt werden sollen.[35]

Auf die Grundannahme aller Demokratietheorien aufbauend, dass das Gemeinwesen eine Schutzfunktion nach innen wie nach außen aufweisen müsse, stellt Salzborn ein Modell von Entwicklungsstufen der Demokratisierung vor, die im historischen Rückblick die idealtypische Skizze eines schrittweisen Demokratisierungsprozesses ergeben:

- der Schutzstaat mit der politischen Kernforderung nach Sicherheit und den Zielen des Schutzes vor äußeren Angriffen, der Friedenssicherung im Innern sowie einer Garantie der Eigentumsordnung;

- der auf Freiheit ausgerichtete Rechtsstaat mit Rechts- und Verfassungsordnung, Menschen- und Bürgerrechten sowie entsprechendem Justizsystem;

- der Solidarität übende Sozialstaat mit sozialer Partizipation und Gewährleistung wirtschaftlicher und sozialer Gerechtigkeit;

- der auf Gleichheit gerichtete demokratische Staat mit Volkssouveränität, allgemeinem und freiem Wahlrecht, offenem Zugang zu den politischen Ämtern sowie unbeschränkten Partizipationsmöglichkeiten;

- der für Bildung sorgende Kulturstaat mit Forschungsförderung sowie mit dem Streben nach Gerechtigkeit, Frieden und Ökologie auch auf internationaler Ebene.[36]

Antike

Als klassische Demokratie, an der moderne Demokratien gern gemessen werden, gilt die athenische im antiken Griechenland. Im Zeitalter der Atlantischen Revolutionen rückte hingegen von Polybios beeinflusst die Römische Republik stärker in den Fokus der historisch-politischen Reflexionen und Vergleiche. So liehen sich etwa die Wortführer der amerikanischen Verfassungsdiskussion die Namen römischer Gesetzgeber oder bekannter Konsuln als Pseudonyme und stellten sich damit in die Tradition von Klassikern, die Grundlagen für ein politisches Gemeinwesen geschaffen hatten.[37]

Grundzüge der Attischen Demokratie

Frühestes Beispiel einer demokratischen Ordnung ist die Attische Demokratie, die sich nach der Peisistratiden-Tyrannis und den Perserkriegen im 5. Jahrhundert v. Chr. entwickelte. Sozio-ökonomische und sicherheitspolitische Erwägungen führten in Athen dazu, dass es zu einer verstärkten Einbindung der bislang unberücksichtigten gesellschaftlichen Schicht der Theten in die politischen Strukturen kam. Es bildeten sich Rahmenbedingungen heraus, die grundlegende Verfassungsreformen und eine Beteiligung der Vielen an der Herrschaft förderten. Im Rahmen dieser Reformen, so Stefan Marschall, sei die demokratische als eine mögliche Herrschaftsform entdeckt worden.[39]

Von den 250.000 bis 300.000 Einwohnern von Athen waren 170.000 bis 200.000 Erwachsene. Dagegen besaßen nur 30.000 bis 50.000 Vollbürger volle politische Rechte – unter Dreißigjährige, Frauen, 25.000 Zugezogene und 80.000 Sklaven blieben ausgeschlossen.[40]

Als wesentliche Strukturmerkmale der athenischen Demokratie gelten:

- die Zuständigkeit der Ekklesia für alle Entscheidungen über zentrale Angelegenheiten der inneren und äußeren Politik sowie über die Gesetzgebung,

- der aus der kleisthenischen Phylenreform hervorgegangene Rat der Fünfhundert, der die Volksversammlungen vorbereitete und an den alltäglichen Regierungsgeschäften beteiligt war,

- die etwa 600 nach dem Annuitätsprinzip zum größten Teil durch Los bestimmten Beamten bzw. Funktionsträger für die verschiedenen Bereiche des öffentlichen Lebens, ergänzt um nur etwa 100 zu wählende Beamte, die in speziellen Verantwortungsfeldern wirkten, so als Strategen in der Führung des Militärs oder als Finanzverwalter;

- die Volksgerichte, die sich aus insgesamt 6000 ebenfalls per Los bestimmten Laienrichtern rekrutierten.

Für Christian Meier ist Isonomie als Gleichheit aller Bürger vor dem Gesetz das der Demokratie in der Athener Polis vorausgehende Reformleitbild, in dem ein Anspruch wie im „Rechtsstaat“ oder „Verfassungsstaat“ des 19. Jahrhunderts stecke. Dieser Anspruch auf Gleichheit habe in entsprechenden Institutionen verwirklicht werden sollen. „Die erste Rechtfertigung der Demokratie beruft sich auf die Institutionen des Loses, der Rechenschaftspflicht und der Entscheidung aller Fragen durch die Gesamtheit. Damit soll alle Willkür ausgeschlossen und das ‚herkömmliche Gute und Rechte‘ gesichert sein.“[41]

Auch in anderen Poleis des attischen Seebunds wurden demokratische Ordnungen eingerichtet, teils befördert durch die athenische Expansionspolitik, teils auf Betreiben demokratischer Kräfte vor Ort. Öfters wurden also Demokratien zu dem Zweck oktroyiert, den Interessen Athens zu dienen.[42]

Aristoteles’ zwei Staatsformenlehren

Aristoteles ordnete die Demokratie in seinem staatstheoretischen Werk Πολιτικά (‚Politik‘) in eine nach Anzahl der Herrschaftsbeteiligten und Qualität der Herrschaftsausübung differenzierende Ordnung von sechs Verfassungstypen ein:[43]

| Zahl der Herrschenden |

Zum gemeinsamen Nutzen |

Zum Eigennutz der Herrschenden |

|---|---|---|

| Einer | Monarchie | Tyrannis |

| Wenige | Aristokratie | Oligarchie |

| Viele | Politie | Demokratie |

Den drei am gemeinwohlorientierten Verfassungstypen Monarchie, Aristokratie und Politie stellte Aristoteles in seiner ersten Staatsformenlehre jeweils Verfassungstypen gegenüber, die die zur Herrschaft Gelangten eigennützig missbrauchten, wobei er die Demokratie gegenüber der Tyrannis – als schlechtestem Herrschaftstyp – wie auch gegenüber der Oligarchie noch als erträglichste der mängelbehafteten Varianten ansah.[45] Der Eigennutz der Reichen ruiniere eine Verfassung schneller als der der Armen.[46]

Dieses oft zitierte Schema behandelte Aristoteles jedoch nicht als Dogma. In nachfolgenden Kapiteln seiner Politik entfaltete er eine Fülle empirischen Materials, die in eine zweite Staatsformenlehre mündete: Darin brach er die sechsteilige Ordnung der Verfassungsformen durch zahlreiche Unter- und Zwischenformen auf und stellte vier Unterarten der Oligarchie und fünf Unterarten der Demokratie mit Vorzügen und Nachteilen ausführlich dar (Zweite Staatsformenlehre). Als schädlichsten unter den Demokratietypen nannte er denjenigen, bei dem das Volk unter dem Einfluss von Demagogen gesetzeswidrige Beschlüsse fasst.[47] Lege man die beste der vier Arten der Oligarchie, der vier Arten der Demokratie und das beste Mischungsverhältnis zugrunde, so Hellmut Flashar, so ergebe sich eine Verfassungsform, die der Attischen Demokratie des 5. Und 4. Jahrhunderts v. Chr. relativ nahe komme.[48]

Als beste Verfassung ermittelt Aristoteles in seiner Erörterung eine Mischform aus Demokratie und Oligarchie, die Politie, die meist übersehen werde, weil sie nicht oft vorkomme.[49] Um Politie handle es sich, wenn die Menge zum allgemeinen Nutzen regiert.[50] Ihrem politischen Urteil traut Aristoteles eher als dem weniger Aristokraten; denn unter den vielen habe jeder einen Anteil an Tugend und Einsicht (Summierungsthese).[51] Bei der Ämterbesetzung befürwortet Aristoteles den demokratischen Ansatz des allgemeinen Zugangs in Kombination mit dem oligarchischen der Wahl.[52] Ein passendes Mischungsverhältnis bei der Politie verspricht nach Aristoteles auch Verfassungsstabilität. Es komme nicht darauf an, dass benachbarte Poleis mehrheitlich an ihrer Erhaltung interessiert seien, sondern darauf, dass die Bürgerschaft selbst in ihrer Gesamtheit keine andere Verfassung anstrebe.[53] In allen Staaten gebe es sehr Reiche, sehr Arme und die Mittleren. Doch solle ein Staat in möglichst hohem Maße aus Gleichen und Ebenbürtigen bestehen, wie es bei den Mittleren der Fall sei. Denn von ihnen – anders als unter den Armen – trachte niemand nach fremdem Besitz; die Mittleren seien aber auch vor Nachstellungen anderer sicher und lebten folglich gefahrlos.[54][55]

Auch nach mehr als 2300 Jahren eignet sich die aristotelische Staatsformenlehre für Manfred G. Schmidt als ein „komplexes, Maßstäbe setzendes Instrument“ für Beobachtung, Vergleich und Bewertung von demokratischen und autokratischen Staatsverfassungen.[56] Vorländer findet in dem von Aristoteles beschriebenen Modell einer Mischverfassung zwei für die moderne Demokratie wegweisende Gedanken: die im Sinne des demokratischen Gedankens grundlegende Rolle der Aktivbürgerschaft und das Prinzip der verfassungsmäßigen Herrschaftsbeschränkung, „das sich dann vor allem im 18. Und 19. Jahrhundert als Prinzip der liberalen Demokratie herausbilden sollte.“[57]

Polybios’ Kreislauf der Verfassungen

200 Jahre später ordnete Polybios bei der Fortschreibung der Staatsformenlehre von Aristoteles die Demokratie in seinem Kreislauf der Verfassungen – anders als dieser – den am Gemeinwohl orientierten Verfassungstypen zu und bezeichnete die Verfallsform der Demokratie als Ochlokratie („Pöbelherrschaft“).[58] Andererseits favorisierte Polybios – ähnlich wie Aristoteles mit der Politie – ein auf Stabilität zielendes Mischverfassungssystem, das einen Interessenausgleich zwischen Adel und Volk beinhaltete, wie er für ihn zwischen Patriziern und Plebejern in der Römischen Republik vorlag, auf deren Stabilität und Elastizität sich der Aufstieg Roms zur antiken Weltherrschaft seiner Ansicht nach gründete. Polybios’ Mischverfassungsmodell war laut Vorländer im Hinblick auf Machtmäßigung, Interessenausgleich und die Kontrolle von politischen Institutionen durch Verschränkung anwendbar auch auf politische Ordnungen im Zeichen der Gleichheit staatsbürgerlicher Rechte. „Die Analyse der antiken Republik schien damit auch einen konstruktiven Beitrag für die Ausgestaltung moderner Demokratie bereitzuhalten.“[59]

Römische Republik

Auch die Römische Republik verwirklichte bis zur schrittweisen, kontinuierlichen Ablösung durch den Prinzipat eine Gesellschaft mit rudimentären demokratischen Elementen, basierend auf der Idee der Gleichberechtigung der Freien bei der Wahl der republikanischen Magistrate. Doch blieben das oligarchische Prinzip und der Vorrang der Nobilität durchgängig bestimmend. Bei der Wahl der Konsuln etwa galt, dass aufgrund des Systems der Comitia centuriata die Stimme eines Reichen mehr zählte als die eines Armen. Durch das Klientelwesen waren weite Bevölkerungskreise an ihre jeweiligen Patrone gebunden, sodass die in der Staatsspitze agierende Nobilität die politischen Verhältnisse und Entscheidungen weitgehend unter Kontrolle behielt.[60]

Bei Marcus Tullius Cicero wird der Begriff der Demokratie als civitas popularis „romanisiert“ (De re publica, I), womit die spätrepublikanische Bezeichnung der Parteiung der „Popularen“ zum Namensgeber der entsprechenden Verfassungsvorstellung wird. Ciceros Formel für das Verhältnis von Volk und Republik, Scipio Africanus minor von Cicero in den Mund gelegt, lautete «res publica res populi» und betonte damit die Zuständigkeit des Volkes für die öffentlichen Belange. Ciceros Definition des Volkes setzte, so Vorländer, jedoch eine Gemeinschaft voraus, die auf Rechtskonsens und Gemeinwohl beruhte (″iuris consensu et utilitatis communione″). Zwar konnte die Republik folglich nur dann legitim sein, wenn die Bürger Anteil an der Formulierung der Gesetze und des Gemeinwohls hatten; eine direkte und unmittelbare Partizipation aller freien Bürger wie in der athenischen Polisdemokratie war darunter jedoch nicht zu verstehen.[61] „Später sollten“, schreibt Vorländer, „Niccolò Machiavelli in seinen Discorsi, die sich am römischen Geschichtsschreiber Titus Livius orientierten, der Engländer James Harrington in The Commonwealth of Oceana und Montesquieu das Erbe des republikanischen Denkens wieder aufgreifen.“[62]

Mittelalterliche Ansätze

Mit dem Untergang des Römischen Reiches im Westen spielten antike staatstheoretische Modelle in der Praxis vorerst keine Rolle mehr. Oft setzen Betrachtungen zur Demokratieentwicklung in der einschlägigen Literatur erst mit der frühneuzeitlichen Staatstheorie der Aufklärung wieder ein.[63] Übergangsansätze entwickelten sich aber teils auch bereits im Mittelalter.

Norditalienische Stadtrepubliken und Reflexionen Machiavellis

Einen republikanischen Namen und Ordnungsrahmen – mit jedoch allenfalls randständiger politischer Mitwirkung des Volkes – beanspruchten schon zu mittelalterlichen Zeiten norditalienische Stadtrepubliken wie Venedig Genua, Florenz und Siena. Die in Lombardei und Toskana gebildeten unabhängigen Stadtstaaten waren nach außen hin unabhängig und beruhten im Inneren auf Selbstregierung. Doch fehlte es ihnen an Stabilität: Von außen her war ihre Unabhängigkeit bedroht; im Innern krankten sie an häufigen Machtkämpfen rivalisierender Gruppierungen.[64]

Zu dieser Zeit war Republik vor allem ein Abgrenzungsbegriff gegen Fürstenherrschaft und Monarchie und bezeichnete „das spätmittelalterliche Ideal konsensgeschützter bürgerlicher Herrschaft.“ Aus dem Denken der italienischen Stadtrepubliken entwickelte sich, so Vorländer, „eine von Thomas von Aquin bis Machiavelli reichende Theorie bürgerschaftlichen Republikanismus, die auch für die Entfaltung der modernen Demokratie nicht ohne Wirkung blieb.“ In den Discorsi habe Machiavelli die Bestandsvoraussetzungen einer freien und stabilen Republik reflektiert, in der öffentliches Wohl, Bürgertugend und Vaterlandsliebe zusammenkämen. In der ferneren historischen Perspektive habe sich das republikanische mit dem demokratischen Denken etwa in England, Nordamerika, Frankreich und Deutschland verbunden; „zum Teil radikalisierte es die Demokratie, zum Teil moderierte es die Demokratie.“[65]

Englisches Parlament

Das moderne Prinzip der parlamentarischen Repräsentation des Volkes im Sinne demokratischer Mitwirkung kam in England bereits im Hochmittelalter ansatzweise zur Wirkung. Seit der Magna Carta im Jahre 1215 bestand im englischen Königreich die Idee, es dürfe keine Steuer ohne vorherige Beratung geben. Daraus entwickelte sich De Montfort’s Parliament. Dieses sollte ab 1265 mindestens einmal jährlich zusammentreten; es bestand vor allem aus adeligen Großgrundbesitzern.[66] Ab dem 14. Jahrhundert setzte sich – wenn auch noch nicht demokratisch – das Parlament als Vertretung der Gesamtgenossenschaft aller Kreise und Gemeinden durch, zu dem auch die „Gemeinen“ (englisch “commons”) Zutritt hatten; daraus entstand später das House of Commons (Unterhaus).[66] Mit der Entwicklung der absoluten Monarchie im 16. Jahrhundert verringerten sich die Einflussmöglichkeiten.

Erst mit dem englischen Bürgerkrieg Mitte des 17. Jahrhunderts entstand unter Oliver Cromwell für wenige Jahre eine Republik, mit dem Unterhaus als Volksvertretung mit umfangreichen Rechten.[67] Die Levellers (‚Gleichmacher‘), die nicht nur in der Revolutionsarmee eine bedeutende politische Kraft darstellten, verstanden sich dabei keineswegs als Anhänger der Demokratie, sie setzen auf Repräsentanten.[67] Sie verstanden die Menschen als ursprünglich Gleiche und Freie auf Basis ihrer Geburtsrechte, die Über- und Unterordnungsverhältnisse seien später aus eigensüchtigen Interessen entstanden.[67] Das bedeutendste Dokument des Parlamentarismus ist die Bill of Rights von 1689, in der das nach England eingeladene neue Königspaar Wilhelm III. und Maria II. dem Parlament Immunität, Verfügung über die Finanzen und Recht auf Zusammentritt ohne Aufforderung des Königs zugestand, und damit die Grundrechte eines modernen Parlaments schuf.

Frühe Neuzeit

Hatte Machiavelli die Politik von der Moral losgelöst und die Orientierung an Interessen und Machtkonflikten ins Blickfeld gerückt, so kam es im Zeitalter der Aufklärung zur Kritik an Metaphysik, Religion und Aberglaube als Rechtfertigungsmitteln der mittelalterlichen Herrschaft. Mit der Verbreitung des Buchdrucks entstand in der Frühen Neuzeit ein öffentlicher politischer Raum, der zum Motor für die Etablierung demokratischer Herrschaftsformen in der Moderne wurde.[68]

Gemeinsam war führenden politischen Theoretikern der Aufklärungsepoche die Idee eines vernunftbasierten Menschenbilds, zu dem hinsichtlich der Herrschaftsordnung eine vertragstheoretische Grundlage gehörte: ein Gesellschaftsvertrag, der einem naturwissenschaftlich-mathematischen Weltbild den Vorrang vor einer religiösen Weltsicht einräumte. Salzborn erkennt darin einen der nachhaltigsten Brüche in den Denktraditionen der Ideengeschichte: „Machtausübung und politisches Handeln sollten von nun an der Zustimmung der Betroffenen bedürfen, die Natur- und Gottgegebenheit von Herrschaft wurde in Frage gestellt, stattdessen sollte Herrschaft auf einer Übereinkunft der Menschen basieren: dem Vertrag.“ Auch wenn das Vertragsziel unterschiedlich angesetzt war und von der Sicherung des nackten Überlebens bei Thomas Hobbes über die Garantie der Eigentumsordnung bei John Locke bis zur verbindlichen Gemeinsamkeit in der Verfolgung politischer Ziele bei Jean-Jacques Rousseau reichte, gab es als durchgängige Grundlage die Vorstellung, dass der Vertragsschluss für die Beteiligten den Ausgang aus einem sogenannten Naturzustand in ein geordnetes gesellschaftspolitisches Verhältnis bedeutete. Solch vertragstheoretisches Denken stellte einen „legitimatorischen Schlüssel“ für die frühneuzeitlichen Revolutionen und die damit verbundenen gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Umbrüche dar.[69]

Lockes liberale Staatstheorie

Während Thomas Hobbes im Leviathan einen Herrschaftsabsolutismus vorsah und sich mit Demokratie ausschließlich ablehnend auseinandersetzte, legte John Locke (1632–1704) mit Two Treatises of Government (Zwei Abhandlungen über die Regierung, 1689) das Fundament für eine weltlich legitimierte, antiabsolutistische Staatsverfassung vor. Grundlage dafür ist bei Locke die grundsätzliche Freiheit und Gleichheit der Staatsbürger in Verbindung mit vielen Grundsätzen des späteren Liberalismus wie dem Recht des Einzelnen auf Leben, Freiheit und Vermögen. Weitere Merkmale sind religiöse Toleranz, die Herrschaft des Rechts, die Gewaltenteilung zwischen Legislative und Exekutive sowie das Widerstandsrecht gegen jede unrechtmäßige Regierung. Die Regierung unterliegt im Rahmen der Zustimmung des Staatsvolkes einem vorgegebenen Staatszweck mit begrenzten Machtmitteln der öffentlichen Gewalt („government by consent“). Die öffentlich bekanntzumachenden Gesetze gelten für Reiche und Arme gleichermaßen. Sie dürfen ausschließlich auf „Frieden, Sicherheit und das öffentliche Wohl des Volkes“ abzielen.[70]

Montesquieus Gewaltenbalance

‚Vom Geist der Gesetze‘

Ebenfalls nachhaltigen Einfluss auf das moderne Demokratiedenken nahm Charles Montesquieu (1689–1755) mit dem in seinem Werk De l’Esprit des Loix (Vom Geist der Gesetze, 1748) entwickelten System von Machtkontrolle und Gewaltenbalancierung. Montesquieu baute auf aristotelischen Lehren auf; er schätzte die nach seinem Verständnis freiheitliche, zeitgenössische konstitutionelle Monarchie in England und wandte sich gegen den in Frankreich etablierten Absolutismus. Ihm kam es auf die Einhegung der menschlichen Neigung zum Machtmissbrauch an. Die Staatsgewalten sollten einander wechselseitig in Schach halten („que le pouvoir arrête le pouvoir“).[71] Laut Manfred G. Schmidt galt es für Montesquieu, vier Komponenten in der Gewaltenbalance zu halten: 1. die Staatsgewalten Legislative, Exekutive und Judikative; 2. die gesellschaftlichen Kräfte Krone, Adel und Besitzbürgertum; 3. die Staatsorgane (Volkskammer, Adelskammer, das durch Auslosung zusammengesetzte Volksgericht, ein Adelsgericht sowie den Erbmonarchen mit seinem Ministerrat); 4. grundlegende Befugnisse wie die Bestimmung von Repräsentanten und die Vollmacht, Gesetze zu erlassen. Den Machtausgleich zwischen den Gewalten sucht Montesquieu durch ein System ineinandergreifender Vetorechte („droits d’empêcher“) zu gewährleisten.[72]

In seinen staatstheoretischen Betrachtungen reflektiert Montesquieu auch Funktionsvoraussetzungen von Demokratie, der er selbst aber nicht anhängt. Dem Zeitgeist entsprechend zählen für Montesquieu zum mitbestimmungsberechtigten Volk nur Männer und unter diesen nur vermögende Bürger. Nach seiner Auffassung gedeiht Demokratie am besten in Kleinstaaten und unter Verhältnissen mit einem hohen Maß an Gleichheit und mit nur maßvollen Vermögensunterschieden. Begünstigende Bedingung dafür sei die allgemeine „Liebe zur Genügsamkeit“. Stabilisiert werde Demokratie durch eine gleichmäßigere Verteilung des Bodenbesitzes und den Abbau von Macht- und Herrschaftsunterschieden. Gefährdet werde sie durch eine mangelnde Vaterlandsliebe und durch das Aufkommen von Korruption.[73]

Rousseaus Volkssouveränität

Ganz anders als für Locke beginnt für Jean-Jacques Rousseau speziell mit der Festsetzung des Eigentumsrechts die Verfallsgeschichte der Menschheit, weil den als Einzelnen in „ursprünglicher Unschuld“ lebenden Menschen dadurch der ihnen wohltuende Naturzustand abhanden komme. Für den daraus hervorgehenden Zustand der Vergesellschaftung sieht Rousseau gleichfalls einen allgemeinverbindlichen Vertrag vor (Vom Gesellschaftsvertrag oder Prinzipien des Staatsrechtes (Du contrat social ou Principes du droit politique)) – wiederum mit ganz anderen Akzenten als bei Locke. Indem jeder seine Rechte auf die Gemeinschaft aller überträgt, entsteht eine Republik, die das Gemeinwohl verkörpert und in der der „Allgemeine Wille“ (volonté générale) die politische Ausrichtung bestimmt. Im Ergebnis herrscht eine unmittelbare plebiszitäre Volkssouveränität, der sich niemand entziehen und verweigern darf. Wer sich der volonté générale nicht unterordnet, kann dazu gezwungen werden, was für Rousseau gleichbedeutend damit ist, dass man „ihn zwingt, frei zu sein“.[74] Die Bürger waren gemäß dem Republik-Konzept Rousseaus Mitglieder des Gemeinwesens einerseits als gleichverpflichtete Herrschaftsunterworfene, wie andererseits als gleichberechtigte Herrschaftsteilhaber (Identitäre Demokratietheorie). Für Manfred G. Schmidt lauert hinter Rousseaus freiheitlichen Verheißungen „erdrückende Herrschaft“ wegen des Zwangs zur Unterwerfung unter den unanfechtbaren Gemeinwillen. Es fehle in seiner Lehre „jeglicher Schutz gegen die potenzielle Despotie der Mehrheit.“[75]

Rousseaus Begriff von Volkssouveränität ist dem Gewaltenbalance-Modell Montesquieus deutlich entgegengesetzt, denn bei Rousseau ist die Volkssouveränität unveräußerlich, nicht delegierbar und unteilbar, etwa auch im Sinne einer Gewaltenteilung. Sie ist Ausdruck der unantastbaren Oberhoheit der Bürger, einschließlich der Verfassung und der staatlichen Institutionen. Die Repräsentation des Volkes durch Abgeordnete lehnt Rousseau strikt ab. Jedes vom Volk nicht selbst bestätigte Gesetz ist für ihn „null und nichtig“. Sobald ein Volk Vertreter ernennt, so Rousseau, „ist es nicht mehr frei, existiert es nicht mehr.“ Nur in sehr kleinen Gemeinwesen mit möglichst wenig allgemein abträglichem Luxus hält er die Wahrung der Rechte von Volk und Bürgern für möglich.[76][77] Auch wenn Rousseau das Wort Demokratie nicht positiv besetzte, bezog er sich in seinem Ideal kleiner homogener Agrarstaaten, in denen der Gemeinwille direktdemokratisch realisiert werde, auf demokratische Elemente, ohne sie so zu nennen.[78] Radikalemanzipatorische und radikaldemokratische Elemente mischte er mit autoritären Komponenten. Grundsätzlich war Volkssouveränität bei ihm an den Mehrheitswillen und an Gemeinwohlnormen gebunden.[79]

Vereinigte Staaten – Menschenrechtserklärung, Federalist Papers und Verfassungsprimat

Die erste neuzeitliche Demokratie entstand Ende des 18. Jahrhunderts in den 13 Kolonien Nordamerikas. Ihre Vordenker stützten sich auf die Idee der Volkssouveränität, wie sie in den politischen Schriften der europäischen Aufklärung ausgebildet worden war, und gingen von den Rechten des Individuums aus. Dies kam in der Virginia Declaration of Rights zum Ausdruck, der weltweit ersten kodifizierten Erklärung der Menschenrechte. Einfluss auf die amerikanische Demokratie hatte auch die politische Praxis des Mutterlands Großbritannien mit rudimentärem Parlamentarismus und einer Gewaltenteilung.[80] Ob sich die Gründerväter der Vereinigten Staaten auch von der Räteverfassung beeinflussen ließen, mit der sich etwa Mitte des 15. Jahrhunderts fünf Indianervölker zum Bund der Irokesen zusammengeschlossen hatten, ist nicht gesichert.[81][82]

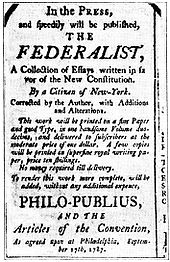

Nach der Unabhängigkeitserklärung und dem Sieg im Unabhängigkeitskrieg gegen Großbritannien erhob sich die Frage, ob man weiterhin eine Konföderation unabhängiger Staaten bleiben oder ein Bundesstaat mit gemeinsamer Verfassung werden solle. In der breiten öffentlichen Diskussion darüber warben die Föderalisten Alexander Hamilton, James Madison und John Jay, Angehörige der Oberschicht, in ihren einflussreichen Federalist Papers (1787–1788) für die Annahme des Entwurfs der Bundesverfassung in New York. Sie sprachen sich gegen eine direkte Demokratie aus, in der eine Tyrannei der Mehrheit drohe, und für eine „Regierungsform mit Repräsentativsystem“. Sie warben für eine republikanische Mischverfassung mit föderativen und gesamtstaatlichen Komponenten sowie für eine mehrschichtige Gewaltenteilung und Gewaltenverschränkung (Checks and Balances). Die mächtige Legislative wurde auf zwei Kammern verteilt: Den Senat mit der Vertretung der Einzelstaaten, und das Repräsentantenhaus mit den vom Volk gewählten Abgeordneten. So wurde in den USA das lange diskutierte Problem gelöst, wie Demokratie, die ja ursprünglich in der Versammlung aller Bürger praktiziert worden war, in einem Flächenstaat realisiert werden kann, dessen Bewohner nie an einen Ort zusammenkommen können.[83]

Eine weitere von den Verfassern der Federalist Papers eingeführte demokratietheoretische Neuerung war das Primat der Verfassung: Die Souveränitätsfrage wurde mit der Verfassungsfrage beantwortet. Nicht so wichtig war ihnen eine breite politische Beteiligung der Stimmbürger in öffentlichen Angelegenheiten. Diese blieben auf weiße steuerzahlende Männer beschränkt, womit nur etwa 13 Prozent der Bevölkerung wahlberechtigt waren. 28 Prozent der Erwerbsbevölkerung waren weiterhin Sklaven.[84]

1800/01 gelang mit der Präsidentschaftswahl erstmals ein Regierungswechsel in einem demokratisch-repräsentativen System, womit der Beginn der modernen Parteiendemokratie markiert ist.[85]

Demokratieentwicklung in Europa

Die in ihrer Entstehung mit dem amerikanischen Unabhängigkeitskrieg in Zusammenhang stehende Französische Revolution wies in der konstitutionell-monarchischen Phase viele Parallelen mit den Vorstellungen Montesquieus auf. Mit dem Sturz der Monarchie 1792 und der Errichtung der Ersten Französischen Republik durch den Nationalkonvent kam es zu einer begrifflichen Verschmelzung von Demokratie und Republik. Der im Revolutionskrieg unter dem Druck der breiten Pariser Volksmassen stehende Konvent wurde von Robespierre auf einige der Lehren Rousseaus eingeschworen. Eine homogene, der Gleichheit verpflichtete Bürgergemeinschaft sollte nun die soziale Grundlage einer großflächigen zentralstaatlichen Demokratie bilden. Ein Katalog demokratischer Tugenden wurde als neue Zivilreligion propagiert, wobei die Revolutionsregierung unter Robespierre zunehmend terroristische Mittel gegen alle tatsächlichen und vermeintlichen Widersacher einsetzte.[86]

Diese Schreckensherrschaft führte in vielen mit der Anfangsphase der Französischen Revolution sympathisierenden bürgerlichen Kreisen in Europa zur Ablehnung einer radikaldemokratischen Republik und etwa auch in Deutschland zur Befürwortung eines konstitutionell-repräsentativen Staatsmodells auf der Basis von Reformen. Die nach den napoleonischen Kriegen einsetzende Epoche der Restauration erstickte jedoch vorübergehend alle Pläne und Aktivitäten der liberalen und demokratischen Bewegung.[87]

Doch waren vereinzelt auf regionaler und nationalstaatlicher Ebene weitere bemerkenswerte Demokratieansätze noch während des 18. Jahrhunderts zu verzeichnen gewesen. 1755 schrieb Pasquale Paoli eine Verfassung für Korsika. Es handelt sich dabei um eine Mischverfassung nach antikem Vorbild mit demokratischen Elementen, die sich auch aus regionalen Traditionen Korsikas speisten.[88] In großen Teilen stimmte sie bereits mit dem modernen Verfassungsbegriff überein, sie war bis 1769 in Kraft.[89] Polen-Litauen gab sich mit der Verfassung vom 3. Mai 1791 eine moderne demokratische Staatsordnung, nach den USA die zweite weltweit. Dabei wurde mit der Einführung der „Landbotenkammer“ das politische Mitspracherecht, das bis dahin auf den Adel beschränkt war, auf das wohlhabende Bürgertum ausgedehnt, die große Masse der Bauern blieben Leibeigene. Diese Verfassung war bis 1793 in Kraft.[90]

19. Jahrhundert

Neue, über Frankreich hinaus ausstrahlende Impulse für demokratische Entwicklungen setzte die Julirevolution von 1830, die unter anderem den deutschen Vormärz einläutete und in die europäischen Revolutionen 1848/1849 mündete. Während in Deutschland die Frankfurter Nationalversammlung in der Paulskirche letztlich damit scheiterte, eine liberal-demokratische Verfassung mit monarchischer Spitze zu errichten und der rätedemokratische Ansatz der Pariser Kommune militärisch niedergeschlagen wurde, kam es in der Schweiz zu einem nachhaltigen Ausbau direktdemokratischer Strukturen. In mehreren Staaten wurde während des 19. Jahrhunderts das allgemeine Wahlrecht für Männer eingeführt: 1848 in Frankreich und in Teilen der Schweiz, 1869 in Teilen Deutschlands, 1869 in Teilen Spaniens; in den USA 1870, in Griechenland 1877, in Neuseeland 1889 und in Norwegen 1897.[91]

Demokratische Bewegung in Deutschland

Bereits im Vormärz und beflügelt vom Hambacher Fest 1832 waren Forderungen zur Garantie von Bürger- und Freiheitsrechten, nach politischer Teilhabe, Parlamentarisierung und teils nach demokratisch-republikanischen Reformen laut geworden. Allerdings schwächten die unterschiedlichen Zielvorstellungen von liberalen Reformern einerseits und demokratisch-republikanisch orientierten Revolutionären andererseits die Einheit und Stärke der Paulskirchenversammlung. So scheiterte mit der Ablehnung von Kaiserkrone und Reichsverfassung durch den preußischen König Friedrich Wilhelm IV. 1849 auch in Deutschland der Versuch, mit revolutionären Mitteln eine konstitutionelle Monarchie zu schaffen. Zwar wurde 1869 im Norddeutschen Bund und 1871 im Deutschen Kaiserreich das allgemeine Männerwahlrecht eingeführt; die parlamentarische Verantwortlichkeit der Regierung aber ließen die vor allem in Preußen weiter herrschenden konservativen Kreise nicht zu.[92]

Karl Marx und die Pariser Kommune

Für Karl Marx, den Vordenker des Historischen Materialismus, war die bürgerlich-liberale Demokratie Ausdruck bourgeoiser Klassenherrschaft und zugleich ein Zwischenstadium auf dem Weg zur Eroberung der politischen Macht durch das Proletariat, wie es bereits im Kommunistischen Manifest hieß. Somit erwies sich die Demokratietheorie von Karl Marx und Friedrich Engels laut Manfred G. Schmidt als Parteinahme für eine besonderen Art der Volksherrschaft: „für die proletarische Demokratie in der Phase des Übergangs von der bürgerlich-kapitalistischen zur kommunistischen Gesellschaft.“[93] Diese Regierungsform nannte Marx die „Diktatur der Arbeiterklasse“ bzw. die „Klassendiktatur des Proletariats“.[94] Als Diktatur des Proletariats wurde sie unter Vermittlung Wladimir Iljitsch Lenins ein zentrales Element der marxistisch-leninistischen Revolutionstheorie.[95]

Die nach der Niederlage Frankreichs und dem Waffenstillstand im Deutsch-Französischen Krieg 1871 errichtete Pariser Kommune war für Marx revolutionspraktisch von besonderer Bedeutung. Er sah in ihr die Zerschlagung der bisherigen politischen Klassenherrschaft und deren Ersetzung durch eine „Regierung der Arbeiterklasse“ beispielhaft verwirklicht. Der Staat als Herrschaftsinstrument der Bourgeoisie und Unterdrückungsinstrument der Lohnarbeiter war demnach hier an ein Ende gelangt.[96] Marx betrachtete die Pariser Kommune als ein demokratisches Rätesystem, ein System von gewählten Stadträten, die sowohl gesetzgebend als auch exekutivisch-vollziehend tätig waren. Und dergestalt wurde die Pariser Kommune zur „Keimform zukünftiger sozialistischer Ordnung“.[97]

Vorreiter in direkter Demokratie: die Schweiz

In der Schweiz wurde die demokratische Entwicklung im 19. Jahrhundert von der liberalen Regeneration angestoßen, an deren Ende die Schweizer Bundesverfassung 1848 und der Übergang vom Staatenbund zum Bundesstaat stand. Im Jahr 1874 wurde das fakultative Referendum auf Bundesebene eingeführt, mit dem das Volk direkt über Bundesgesetze, teils auch Bundesbeschlüsse und weitreichende völkerrechtliche Verträge abstimmt (Art. 141 Bundesverfassung). 1891 kam die Volksinitiative hinzu, mit der das Volk Verfassungsänderungen auch gegen den Willen von Parlament und Regierung beschließen kann (Art. 139 Bundesverfassung).[99]

20. und 21. Jahrhundert – zwischen Demokratisierung und Autokratisierung

In der jüngeren Vergangenheit haben zur Demokratieentwicklung vor allem die Mitwirkungsrechte von Frauen beigetragen sowie mehrere Wellen der Ausbreitung demokratischer Systeme im weltweiten Maßstab. Dabei wurde durch Aufwertung des Begriffs Demokratie die Etikettierung sehr unterschiedlicher politischer Systeme als demokratisch vor allem nach Ende des Zweiten Weltkriegs üblich, so zum Beispiel – wie im Fall der Deutschen Demokratischen Republik – bei den Volksrepubliken unter dem Einfluss der Sowjetunion. Andererseits gibt es viele Beispiele dafür, dass einmal eingerichtete demokratische Ordnungen nicht auf Dauer bestehen, sondern von autokratischer oder auch diktatorischer Herrschaft abgelöst werden können, wie sich bei faschistischen Regimen besonders drastisch gezeigt hat.

Die Einbeziehung der Frauen in demokratische Strukturen

Moderne Demokratien setzen für Manfred G. Schmidt das allgemeine Wahlrecht für Männer und Frauen sowie einen institutionalisierten Parteienwettbewerb um ein Regierungsmandat voraus. Gemessen an Theorie und Praxis der Demokratie im 20. und 21. Jahrhundert seien alle klassischen Theorien zuvor mängelbehaftet, insbesondere, da die gesamte weibliche Bevölkerung vom Stimmrecht ausgeschlossen blieb. Abgesehen von Spanien (1869/1907) und Neuseeland (1889) wurde das allgemeine Wahlrecht für Frauen erst ab Beginn des 20. Jahrhunderts eingeführt, so zum Beispiel 1906 in Finnland, 1908 in Australien, 1913 in Norwegen, 1918 in Österreich und Portugal, 1919 in Deutschland, 1920 in den USA und Kanada.[100] In der Schweiz gibt es das Frauenwahlrecht erst seit 1971; auf kantonaler Ebene führte es 1990 als letzter Kanton Appenzell Innerrhoden aufgrund eines Bundesgerichtsurteils ein.[101]

Die politische Mitwirkung von Frauen blieb aber auch nach Erlangung des aktiven und passiven Wahlrechts in mancher Hinsicht gegenüber der von Männern zurück. So betrug beispielsweise der Frauenanteil Im Deutschen Reichs- wie im Bundestag bis 1986 stets weniger als zehn Prozent.[102]

Demokratisierung als Wellenbewegung

Demokratische Bewegungen und daraus hervorgehende Staatsordnungen treten historisch kaum isoliert auf, sondern in größeren Zusammenhängen. Samuel P. Huntington hat dafür den Begriff der Demokratisierungswellen eingeführt, verzeichnet aber auch Gegenwellen.[103]

Eine erste, lange Welle als Ausfluss der Amerikanischen und der Französischen Revolution erstreckte sich demzufolge von 1828 bis 1926 und umfasste Demokratien in Europa, in Australien, Neuseeland, in den baltischen Staaten, in Kanada, Argentinien, Kolumbien und Uruguay. Eine zweite Demokratisierungswelle – mit durch die Dekolonisation der 1950er und 1960er Jahre verstärkter Schubkraft[104] – betrifft den Zeitraum 1943 bis 1962 mit diversen westeuropäischen Staaten und Israel, süd- und mittelamerikanischen Staaten, darunter Brasilien, Costa Rica, Venezuela und Peru, sowie mit asiatischen Staaten wie Japan, Südkorea, Indonesien, Indien und den Philippinen. Die dritte Demokratisierungswelle begann 1974 und endete in etwa Mitte der 1990er Jahre. Sie umfasste in der Nachkriegszeit autoritär beherrschte Staaten wie Spanien, Portugal und Griechenland sowie osteuropäische Staaten und Zerfallsstaaten der ehemaligen Sowjetunion nach dem Ende des Ost-West-Konflikts.[105]

Autokratische Gegenbewegungen

Die erste autokratische Gegenwelle datiert Huntington von 1922 bis 1942, angeführt vom italienischen Faschismus und vom deutschen Nationalsozialismus. Eine zweite Gegenwelle fiel in den Zeitraum zwischen 1958 und 1975 und betraf unter anderem eine Reihe südamerikanischer Staaten sowie Ungarn nach dem Volksaufstand, die Tschechoslowakei nach dem Prager Frühling, Griechenland während der Militärdiktatur und diverse asiatische Staaten. Den Beginn einer dritten Gegenwelle setzt Salzborn nach den Terroranschläge am 11. September 2001 an, die vor allem in westlichen Demokratien Einschränkungen der Freiheitsrechte zugunsten der inneren und äußeren Sicherheit angesichts der Bedrohung durch den islamistischen Terrorismus nach sich gezogen hätten. Hinzu kämen Entdemokratisierungsprozesse innerhalb etablierter Demokratien etwa in Form der „Übernahme von politischen Entscheidungsprozessen durch demokratisch nicht-legitimierte Akteure, vor allem aus dem Bereich der (Medien-)Ökonomie“, und durch zunehmende Wahlerfolge rechtsextremer Parteien gerade in den historischen Zentren der Demokratie: den USA und Europa.[106]

Demokratisierungsgewinnen, die mit dem Arabischen Frühling auch in Staaten des Nahen Osten und Nordafrikas zwischenzeitlich eingetreten waren, standen in den 2010er Jahren wieder antidemokratische Tendenzen entgegen, etwa in Ägypten, Libyen und Syrien. Terroristische Aktivitäten des Islamischen Staates und die fortwirkende Flüchtlingskrise stellen eine Herausforderung auch für die etablierten europäischen Demokratien dar, indem sie einen Nährboden für rechtspopulistische Tendenzen und Parteien bilden.[108]

Ab dem Jahr 2000 gab es mehr Menschen in Staaten mit sich verschlechternden demokratischen Freiheiten als in jenen mit sich verbessernden. 2020 lebten nur noch 4 Prozent der Weltbevölkerung in sich demokratisierenden Staaten, dagegen ein Drittel in jenen, die von der dritten Welle der Autokratisierung betroffen sind; davon sind auch G-20-Staaten wie die USA, Indien oder Brasilien betroffen.[109]

Typologien demokratischer Herrschaftsorganisation

|

| Staats- und Regierungsformen der Welt |

|---|

|

|

| (Angaben de jure laut Verfassung, nicht zwangsläufig de facto. Stand: 2024) |

Empirische Demokratietheorien beschreiben Entwicklung und Funktionsweise von Demokratien. Normative Demokratietheorien beinhalten eine „Soll“-Vorstellung mit Abgleich zum realen „Ist“. Sowohl in der Demokratietheorie als auch in den geschichtlichen Erscheinungsformen zeigen sich spezielle Ausprägungen von Demokratie, die typologisch unterschieden werden – grundlegend etwa im Hinblick auf direkte und repräsentative Demokratien. Darüber hinaus werden weitere Differenzierungen vorgenommen, etwa in Form parlamentarischer oder präsidialer Akzentuierung. Herrschaftsorganisation korrespondiert zudem mit der Art, wie Konflikte behandelt werden: Geht es vorrangig um Konfliktvermeidung und gegebenenfalls um vorbeugende Konsensstiftung, so werden konsens- und konkordanzdemokratische Ansätze betont; wird hingegen offene Konfliktaustragung und -entscheidung bevorzugt, kommen mehrheitsbasierte und konkurrenzorientierte Regierungsformen zum Zuge. In der Praxis sind zumeist von den Idealtypen abweichende Mischformen anzutreffen.[110]

Direkte Demokratie

In der unmittelbaren bzw. direkten Demokratie nimmt das Volk unmittelbar und unvertretbar durch Abstimmungen über Sachfragen am Staatsgeschehen teil. Das ausgeprägteste direktdemokratische System besteht in der Schweiz. Neben dem fakultativen Referendum auf Bundesebene und der Volksinitiative zur Verfassungsänderung gibt es das obligatorische Verfassungs- und Staatsvertragsreferendum, bei dem das Volk immer über vom Parlament beschlossene Änderungen der Bundesverfassung und über den Beitritt zu Organisationen kollektiver Sicherheit oder zu supranationalen Gemeinschaften abstimmt (Art. 140 Bundesverfassung), und die Volksinitiative zur Totalrevision der Verfassung (Art. 138 Bundesverfassung) – bislang nur 1935 erfolglos angestrengt. Weitere direktdemokratische Beteiligungsformen bieten sich den Schweizer Bürgern in den Kantonen und Gemeinden. Diese Angebote werden, so Manfred G. Schmidt, angenommen und als unhintergehbare Errungenschaft angesehen, bei einer Abstimmungsbeteiligung, die allerdings unterdessen zwischen lediglich 35 und 45 Prozent pendelt. Schmidt sieht diese weit ausgebauten Partizipationsrechte als verträglich mit politischer Stabilität, sozialer Kohäsion und hoher wirtschaftlicher Leistungskraft.[111]

In vielen Staaten wird das politische System durch einzelne Elemente direkter oder plebiszitärer Demokratie ergänzt.

Eine andere Form direkter Demokratie stellt das Rätesystem dar. Die über ein Stufensystem gewählten Räte sind ihren Wählern direkt verantwortlich und an deren Weisungen gebunden, sie sind also mit einem imperativen Mandat versehen. Räte können jederzeit von ihrem Posten abberufen oder abgewählt werden (Recall). Sie rotieren und sind in den meisten Modellen ehrenamtlich tätig. Rätesysteme verlangen daher permanente Aktivität der Basis.[112] Eine wirkmächtige Formulierung des Rätemodells war die Schrift Der Bürgerkrieg in Frankreich, in der Karl Marx es anhand der Erfahrungen der Pariser Kommune beschrieb.[113]

In den Neuen Sozialen Bewegungen wurde ab den 1970er Jahren das Modell der Basisdemokratie populär, das später auch bei der Partei Die Grünen einen hohen Stellenwert hatte. Der etwas diffuse Begriff bezeichnet die unmittelbare Beteiligung der politischen Basis an Willensbildung und Entscheidungsfindung.[114] Die Bezeichnung Basisdemokratie deutet auf eine Verbindung mit Rätemodellen hin, da diese oft eine Organisation der Basis in Basisgruppen vorsehen, etwa nach Betrieben oder Wohnvierteln.[115] Sie wird meist nicht mit Bezug auf ein staatliches Modell, sondern auf eine Organisation, Institution oder Bewegung gebraucht. Basisdemokratie sollte ein höheres Niveau an Legitimation für Entscheidungen bereitstellen, gewöhnlich mittels Konsensfindung. Sie galt ihren Protagonisten daher als bessere Alternative zu repräsentativ-demokratischen Modellen. Es ist freilich nicht immer klar, wer zur Basis zählt: Mitglieder, Aktivisten, Betroffene.[116]

Repräsentative Demokratie

Für die Repräsentative Demokratie charakteristisch ist die Wahl der Repräsentanten des Wahlvolkes in regelmäßigen Abständen. Das Mandat der Volksvertreterinnen und -vertreter endet also mit dem Auslaufen des auch als Legislaturperiode bezeichneten Zeitraums ihrer Beauftragung. In der Ausübung ihres Mandats sind die Gewählten je nach politischem System in unterschiedlicher Weise frei oder an den Wählerwillen rückgebunden. In der modernen Parteiendemokratie erhalten die Gewählten ihr Mandat sowohl aus persönlichen als auch parteilichen Gründen, wobei die jeweilige Parteiprogrammatik sowohl die Wahlentscheidung als folglich auch das Abgeordnetenverhalten oft in hohem Maße bestimmt (Fraktionsdisziplin).[117]

Eine repräsentative Willensbildung solle nicht nur der Funktionsfähigkeit, sondern auch der Rationalität demokratischen Handelns dienen, hieß es bereits 1771 bei Jean Louis de Lolme. Wenn das Volk durch von ihm bestellte Repräsentanten an den politischen Entscheidungen teilnehme, könne man ihm nicht, wie etwa der altrömischen Volksversammlung, von heiligen Hühnern etwas vorschwatzen. Vielmehr lägen die Entscheidungen dann in den Händen einer überschaubaren Anzahl politisch informierter und engagierter Persönlichkeiten. Deren Verhandlungen spielten sich in einem geordneten Verfahren ab.[118] Die Untergliederung der Volksvertretung in Regierungspartei und Opposition bewirkt, dass die Willensbildung der Repräsentanten wenigstens der äußeren Form nach als Austausch von Argumenten und nicht als solidarische Zustimmung strukturiert wird. Zudem baute de Lolme auf die Kontrolle durch eine informierte öffentliche Meinung.[119]

Ein wichtiges Merkmal bei der Unterscheidung von repräsentativen demokratischen Regierungssystemen liegt laut Winfried Steffani in der Art, wie jeweils die Regierung abberufen werden kann, wobei zwischen parlamentarischen und präsidentiellen Systemen unterschieden wird. Demnach ist eine Demokratie als parlamentarische anzusehen, wenn ein Parlament (beziehungsweise die Legislative) über ein systematisches Abberufungsrecht der Regierung verfügt; andernfalls handle es sich um präsidentielle Systeme.[120] Bekannte Beispiele für präsidentielle Demokratien sind das politische System Frankreichs und das der USA.

Mischformen

Die meisten modernen Demokratien sind repräsentative Demokratien mit direktdemokratischen Elementen auf nationaler und/oder kommunaler Ebene. Das Volk trifft sowohl Personal- als auch Sachentscheidungen (Plebiszite). Eine solche Mischform nennt man plebiszitäre Demokratie. Die Gewichtung der repräsentativen und direktdemokratischen Elemente kann dabei von Staat zu Staat unterschiedlich ausfallen. Deshalb unterscheidet man weiter zwischen halbdirekter, gemischter und bedingt repräsentativer Demokratie.

Der Begriff plebiszitäre Demokratie[121] wird daneben auch als Sammelbezeichnung für alle volksunmittelbaren Abstimmungen (Sachentscheidungen) verwendet. In der Schweiz ist der Begriff insofern gleichbedeutend mit Volksrechte. Die Schweiz ist auf nationaler, kantonaler und kommunaler Ebene eine plebiszitäre Demokratie, wobei auf nationaler und in den meisten Kantonen auch auf kantonaler Ebene und in größeren Gemeinden (Städten) auf kommunaler Ebene ein Parlament legislativ tätig ist, und das Volk bei Parlamentsentscheiden nur über Verfassungsänderungen und über Gesetzesänderungen abstimmt. In den kleineren Gemeinden gibt es keine Volksvertretung (meist Einwohnerrat genannt), sondern Entscheide, die direkt in einer Bürgerversammlung (meist Gemeindeversammlung genannt) diskutiert und abgestimmt werden.

Als Demarchie wird eine bislang unverwirklichte Alternative zum Parlamentarismus beschrieben, in der alle Entscheidungsträger eines Gemeinwesens repräsentativ aus denjenigen Menschen mittels Losverfahren bestimmt würden, die von diesen Entscheidungen betroffen wären.[122] Dabei sollten alle politischen Institutionen so weit wie möglich dezentralisiert werden.[123] Das Losverfahren gleicht dem aus der attischen Demokratie bekannten Verfahren zur Besetzung von Ämtern und Gerichten.[122] Peter Rinderle wendet ein, dass die symbolische Qualität des Wahlaktes, bei dem sich alle Wahlberechtigten als frei wählende Mitglieder einer demokratischen Gemeinschaft erfahren können, verloren ginge. Auch könne die Auslosung von Parlamentssitzen die private Freiheit der Erlosten beeinträchtigen: Vielleicht würden sie die für politische Tätigkeit aufzuwendende Zeit lieber in ihrem Beruf oder mit anderem verbringen wollen. Zudem fehlte bei Auslosung die Rückbindung an einen Wählerwillen bzw. an die Wahlprogramme von Parteien.[124]

Mehrheits- versus Konsensdemokratie

Demokratietypen werden in Theorie und Praxis auch danach unterschieden, welchen Rolle Mehrheiten und Minderheiten für den Aushandlungs- und Entscheidungsprozess im jeweiligen politischen System spielen. In Anlehnung an Arend Lijphart benennt Manfred G. Schmid Merkmale einerseits von Mehrheitsdemokratien und andererseits von Konsensusdemokratien: In Mehrheitsdemokratien ist die Exekutivmacht in den Händen einer wegen des zugrunde liegenden Mehrheitswahlrechts alleinregierenden Mehrheitspartei konzentriert; hier hat die Regierung gegenüber der Legislative eine starke Stellung und steht die Zentralbank in Abhängigkeit zur Regierung. Dem entspricht weitgehend beispielsweise Großbritannien.

Konsensusdemokratien verteilen die Exekutivmacht dagegen auf mehrere Parteien; zwischen Exekutive und Legislative soll ein Kräftegleichgewicht bestehen. Spezifische Merkmale sind zudem ein Vielparteiensystem mit Verhältniswahlrecht, ein föderalistischer, dezentralisierter Staatsaufbau, ein Zweikammersystem mit gleich starken Kammern und eine unabhängige Zentralbank. Dies trifft in hohem Maß zum Beispiel auf die Schweiz zu.[125]

Als theoretisches Konzept wird die Konsensdemokratie zudem als deliberative Demokratie reflektiert. Dabei geht es um die Einflussminderung von repräsentierenden Funktionseliten hin zu mehr öffentlicher Beratung. Die Bürger werden als fähig angesehen, ihre eigenen Positionen anhand der Argumente anderer zu prüfen, sich über Entscheidungsgegenstände hinreichend zu informieren, das Gesamtwohl zu berücksichtigen, sich in den diskursiven Austausch einzubringen. Nach den Vorstellungen von Jürgen Habermas muss ein solcher in der Öffentlichkeit auszutragender Diskurs frei von Gewalt- und Machteinflüssen sein, muss Offenheit für alle Probleme und Fragestellungen bestehen, darf keine gesellschaftliche Teilgruppe ausgeschlossen sein und sollten alle die gleichen Möglichkeiten erhalten, ihre Vorstellungen einzubringen und berücksichtigt zu werden. Ziel des Verfahrens soll sein, das „Richtige“ zu ermitteln, hervorgehend aus einem Konsens aller Beteiligten und nicht als Kompromiss widerstreitender Interessen. Von Kritikern dieses Konzepts hinterfragt wird unter anderem bereits die Bereitschaft der beteiligten Bürger, ihre eigenen Positionen im Rahmen des Prozesses zu verändern und einen verallgemeinerbaren Konsens als richtig zu erkennen und mitzutragen.[126]

Konkurrenz- versus Konkordanzdemokratie

Ähnlich angelegt ist die Unterscheidung zwischen Konkurrenzdemokratie und Konkordanzdemokratie.[127] Der Akzent beim Begriff Konkurrenzdemokratie liegt auf dem Wettbewerb im Mehrparteiensystem, in dem mit Parteiprogrammen und Wahlversprechen um die Wählerstimmen geworben wird. Die eigenen Regierungsziele kann während der Dauer der Legislaturperiode umsetzen, wem die Stimmenmehrheit zufällt. Die Unterlegenen bilden die Opposition und setzen ihre Hoffnungen in den nächsten Wahltermin. Ein derartiges konkurrenzdemokratisches System stößt aber laut Bernhard Frevel und Nils Voelzke an seine Grenzen, wo ein Staat nicht von Homogenität geprägt ist, sondern von Heterogenität, wo auf der Basis des reinen Mehrheitsprinzips die abweichenden Interessen starker Minderheiten regelmäßig niedergestimmt würden, wie das zum Beispiel in Staaten mit mehreren Sprach- oder Volksgruppen, mit differierenden religiösen Bindungen oder im Wirtschaftswohlstand stark voneinander abweichenden Regionen der Fall sein kann.[128]

In einer Konkordanzdemokratie dagegen – früher „Proporzdemokratie“, inzwischen auch „Verhandlungsdemokratie“ genannt – wird anstelle des Mehrheitsprinzips ein gütliches Einvernehmen mittels Kompromisstechniken gesucht, wird Minderheitenschutz durch Minderheitenbeteiligung an den Willensbildungs- und Entscheidungsprozessen verwirklicht. Dies kann einerseits im informellen politischen Prozess geschehen, indem die gesellschaftlichen Gruppen durch Anhörungen in den Meinungsbildungsprozess von Parlament und Regierung aufgenommen werden; dies kann aber auch formal gewährleistet sein, indem festgelegte Proporz- oder Paritätsregeln die politische Partizipation und Ämtervergabe regeln. Dieser Ansatz kann in hohem Maße zu politischer Stabilität und zur Integration unterschiedlicher gesellschaftlicher Gruppierungen beitragen, tendiert aber auch zur Bewahrung des Status quo, sodass Innovationen nur gelegentlich und mit großem Zeitaufwand zustande kommen.[129]

Prozedurale versus substanzielle Demokratie

Der amerikanische Politikwissenschaftler Robert Alan Dahl sieht Demokratie als Verfahren kollektiver Entscheidungsfindung innerhalb eines Gemeinwesens, das gekennzeichnet ist durch fünf Bedingungen: Gleichberechtigung der Mitglieder, wirksame und angemessene Möglichkeiten zur Teilnahme, hinreichende Information der Mitglieder in Bezug auf die Punkte der politischen Agenda, volle Kontrolle der Mitglieder über diese Agenda und Einschluss aller Erwachsenen in die Mitgliedschaft. Diese fünf stellen nach Dahl die notwendigen und hinreichenden Bedingungen für eine demokratische Selbstverwaltung dar.[130]

Gegen einen solchen prozeduralen Demokratiebegriff wenden sich Wissenschaftler wie Ronald Dworkin, die einen substanziellen Demokratiebegriff vertreten. Demnach muss nicht nur das Verfahren demokratisch sein, durch das eine politische Entscheidung getroffen wird, sondern auch der Inhalt dieser Entscheidung: „Entscheidungen einer Mehrheit sind nur dann demokratisch, wenn der Status und die Interessen eines jeden Bürgers als vollberechtigter Partner [… gewahrt werden].“[131] Das heißt, dass Mehrheiten zum Beispiel keine diskriminierenden Gesetze beschließen dürfen. Hiergegen wird wiederum eingewandt, dass dieses Demokratieverständnis Rechtfertigungen liefert für Interventionen von Experten oder Wächtern in den demokratischen Prozess. Die Letztentscheidungen lägen somit nicht beim souveränen Volk, sondern bei den Gerichten.[23]

Die beiden Demokratiebegriffe lassen sich exemplifizieren an den beiden Demokratien, die im Lauf des 20. Jahrhunderts in Deutschland gegründet wurden: Die Weimarer Republik ging von einem prozeduralen, rechtspositivistischen Demokratieverständnis aus, wonach sich die Demokratie auch selbst abschaffen durfte, wenn dies nur rechtlich sauber geschah. Insofern konnten mit Zweidrittelmehrheit im Reichstag Ermächtigungsgesetze erlassen werden, die den demokratischen Wesenskern des Staates aushöhlten, wie es das Ermächtigungsgesetz vom 24. März 1933 nachhaltig tat. Im Parlamentarischen Rat zogen die Väter und Mütter des Grundgesetzes daraus die viel zitierten Lehren aus Weimar:[132] Die Bundesrepublik Deutschland ist demnach eine streitbare Demokratie, eine Selbstabschaffung der Demokratie ist laut der Wesensgehaltsgarantie (Artikel 19 des Grundgesetzes für die Bundesrepublik Deutschland) und der Ewigkeitsklausel (Art. 79) unzulässig.

Messinstrumente zur Bestimmung von Entwicklungsstand und Qualität demokratischer Systeme

Wie bei allen politischen Systemen sind Entstehen und Fortbestehen demokratischer Ordnungen von innergesellschaftlichen und außenpolitischen Einflussfaktoren abhängig. Vergleichende Demokratieforschung analysiert solche Kontextbedingungen und entwickelt Messinstrumente zur Bestimmung von Entwicklungsstand und Qualität eines vorhandenen demokratischen Systems. Als besonders erhellend betrachtet Samuel Salzborn das von Wolfgang Merkel entworfene Konzept der „eingebetteten Demokratie“ (embedded democracy), das die Stabilität einer funktionsfähigen Demokratie auf die Interaktion von fünf Teilregimen zurückführt: 1. das demokratische Wahlregime, 2. die politischen Partizipationsrechte, 3. die bürgerlichen Freiheitsrechte, 4. die institutionelle Sicherung der Gewaltenkontrolle sowie 5. die Sicherung der effektiven Regierungsgewalt der demokratisch gewählten Repräsentanten.[133]

Verschiedene Organisationen und Forschungsinstitute veröffentlichen Indikatoren für Demokratiequalität, die auch in der vergleichenden Forschung verwendet werden. Zu den bekanntesten solchen Indikatoren zählen die Demokratieindizes des V-Dem Instituts, die elektorale, liberale, partizipative, deliberative und egalitäre Demokratie anhand von Experteneinschätzungen messen.[134]

Defekte Demokratie

Als defekte Demokratie werden in der vergleichenden Politikwissenschaft politische Systeme bezeichnet, in denen zwar demokratische Wahlen stattfinden, die jedoch gemessen an den normativen Grundlagen liberaler Demokratien (Teilhaberechte, Freiheitsrechte, Gewaltenkontrolle etc.) verschiedene Defekte aufweisen. Man unterscheidet innerhalb der Defekten Demokratien: Exklusive Demokratie, Illiberale Demokratie, Delegative Demokratie und Enklavendemokratie. Das Konzept der defekten Demokratie ist in der Politikwissenschaft umstritten.

Mangelnde Gleichheit bzw. unzureichende Repräsentation

Politische Gleichheit ist eine der Voraussetzungen für Demokratie: Jeder Bürger sollte im Idealfall eine gleichgewichtige Stimme haben. Obwohl es für eine Regierung unmöglich ist, die Präferenz jedes Bürgers jederzeit zu berücksichtigen, sollte es aus demokratischer Sicht keine strukturelle Ungleichheit bei der Stimmenberücksichtigung geben. Analysen zeigen jedoch, dass dies für einige Demokratien nicht der Fall ist:

Europa

Eine Analyse von 25 europäischen Ländern zeigt, dass es kaum eine Gleichgewichtigkeit der Stimmenrepräsentation speziell bei der Frage der gesellschaftlichen Umverteilung bzw. des Wohlfahrtstaates gibt. Gruppen mit niedrigerem Einkommen sind in der Regel unterrepräsentiert, während Gruppen mit höherem Einkommen überrepräsentiert sind. Ferner stellte die Studie fest, dass diese unterschiedliche Repräsentation gerade dann ausgeprägter ist, wenn die Vorlieben von Arm und Reich stärker voneinander abweichen. Wenn diese Präferenzen nicht übereinstimmen, tendieren die Regierungen dazu, den Präferenzen der Reichen mehr zu folgen als denen der Armen.[135]

Schweiz

Eine weitere Studie untersuchte eine ähnliche Fragestellung anhand des Schweizer Parlaments. Sie verglich Umfragedaten zu den Meinungen der Bürger mit denen der Abgeordneten zu wirtschaftlichen Fragen in der Wahlperiode 2007–11. Die Ergebnisse zeigten, dass Abgeordnete meist weniger für staatliche Eingriffe in die Wirtschaft sind als der Durchschnittsbürger. Die Ergebnisse zeigen außerdem, dass relativ arme Bürger im Vergleich zu Bürgern mit hohem Einkommen weniger gut in ihrer Meinung vertreten werden.[136]

Deutschland

Die im Jahr 2021 gewählten Abgeordneten des Deutschen Bundestags stehen nicht repräsentativ für die deutsche Bevölkerung. 87 Prozent der Bundestagsmitglieder sind Akademiker, während ihr Anteil in der Bevölkerung bei 14 bis 15 Prozent liegt.[137] Laut einem Forschungsbericht im Auftrag des Bundesministeriums für Arbeit und Soziales von 2016 auf Basis der Daten von 1998 bis 2015 werden in Deutschland die Präferenzen der sozialen Schichten bei politischen Entscheidungen unterschiedlich stark berücksichtigt. Es zeigte sich ein deutlicher Zusammenhang von politischen Entscheidungen mit den Einstellungen von Personen mit höherem Einkommen, jedoch keiner oder sogar ein negativer mit denen von Einkommensschwachen.[138]

„Scheindemokratie“

Viele Staaten weisen Defizite bei wesentlichen demokratischen Elementen und Grundrechten auf, obwohl sie sich als Demokratien bezeichnen. Diese werden in den Medien manchmal „Scheindemokratie“ genannt.

In einer vom Südwestrundfunk 2021 in Auftrag gegebenen Umfrage zur Demokratie stimmten 31 Prozent der Befragten in Deutschland der Aussage zu: „Wir leben nur scheinbar in einer Demokratie“. 28 Prozent der Teilnehmer gaben an, dass das demokratische System in Deutschland „grundlegend geändert“ werden müsse.[139]

Funktionsbedingungen der modernen Demokratie

Das Nachdenken darüber, welches die Faktoren seien, unter denen sich stabile Demokratien entwickeln können, hat bereits in der politischen Theorie der Antike begonnen (siehe oben) und wurde unter den Bedingungen der frühen Neuzeit fortgesetzt. Für die moderne Massendemokratie ist die vergleichende Demokratieforschung teils zu ähnlichen Ergebnissen gelangt, hat aber zusätzliche Anpassungen vorgenommen.

Voraussetzungen und begünstigende Faktoren

Vier essenzielle Bedingungen für eine stabile Demokratie referiert Vorländer aufgrund der Ergebnisse neuerer vergleichender Demokratieforschung:

- eine effektive zivile Kontrolle der exekutiven, insbesondere militärischen Gewalt,

- eine politische Kultur, die einen Konfliktaustrag auf dem Wege des Kompromisses unterstützt und insgesamt Demokratie bejaht

- eine plurale Gesellschaft ohne dirigistische staatliche Eingriffe mit breiter Streuung der verschiedenen Machtressourcen

- eine förderliche außenpolitische Lage.

Ergänzend werden zwei Faktoren genannt, die eine Demokratie begünstigen:

- eine marktwirtschaftliche Wirtschaftsordnung

- kulturellen Pluralismus bei gleichwohl überlappendem demokratischen Konsens.[140]

Mündige Bürger

Um den demokratischen Legitimitätsanspruch an die Demokratie aufrechtzuerhalten, sind nach Hubertus Buchstein mündige Bürger eine wichtige Voraussetzung. Die Demokratie selbst sei jedoch unfähig, solche Bürger zu (re-)produzieren, die es für die Funktionsfähigkeit des demokratischen Systems eigentlich brauche.[141] Eine erfolgreiche Partizipation etwa kann nur gelingen, wenn die Bürger selbstbestimmt und unabhängig agieren und in diesem Sinne über bestimmte Bürgerqualitäten verfügen.[142] Dafür ist zum einen grundlegendes politisches (Fakten-)Wissen nötig. Doch auch prozedurales politisches Wissen sowie gewisse Persönlichkeitsmerkmale der Bürger selbst sind dabei von Bedeutung.[143] Letzteres stellt den Kerngedanken eines politischen Tugendbegriffes dar, der durch eine Orientierung auf die Gemeinschaft sowie durch bestimmte Emotionen und Handlungsmotivationen gekennzeichnet ist.[144]

Unterschiedliche politische Systeme bedürfen unterschiedlicher politischer Tugenden. Für (westliche) demokratische Systeme stellen etwa Loyalität, Mut, Toleranz, Solidarität oder Fairness wichtige Eigenschaften der Bürger zur Aufrechterhaltung des demokratischen Systems dar. Um diese (und weitere nötige) Dispositionen nachhaltig zu fördern und auszubauen, bedarf es unterstützender, institutioneller Rahmenbedingungen. Wissen und Verstehen im Sinne mündiger Bürger setzten den allgemeinen freien Zugang zu allen Informationen voraus, die für eine politische Entscheidung gebraucht werden (Rezipientenfreiheit). Politische Meinungsbildung und -artikulation in einer Demokratie beruhen zudem auf Organisationsfreiheit. Dazu gehören Versammlungsfreiheit und die Freiheit, Parteien und andere gesellschaftliche Organisationen zu bilden. In der Denktradition der deliberativen Demokratie eignen sich zur Ausbildung politischer Kompetenzen etwa auch Bürgerforen.

Demokratie in pluralen Gesellschaften